2025.10.28法改正/補助金

【レポート】省エネ完了検査 徹底攻略セミナー(2025年10月27日開催)

〜完了検査に追加された「構造」と「省エネ」の検査を乗り切るための実務的対策〜

2025年4月、建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行され、新築住宅の完了検査体制は大きな変革期を迎えています。特に、これまで「4号特例」により審査が省略されてきた小規模な木造建築物についても、構造や省エネルギー基準適合性の確認が義務化され、設計・施工・検査のプロセス全体の見直しが迫られています。

この重要な転換期に、株式会社エヌ・シー・エヌは、ハウスプラス住宅保証株式会社との共催セミナーを開催し、実務者が直面する新たな完了検査の課題と、それを「徹底攻略」するための具体的なノウハウを提供しました。

本レポートでは、セミナーで解説された**「構造検査の要点」と「省エネ検査の徹底解説」**を中心に、2025年4月以降の建築実務で不可欠となる知識を深く掘り下げてお届けします。

登壇者紹介

- 講師:ハウスプラス住宅保証株式会社 審査部検査G 部長 古田 智之 氏、主幹 石井 明浩 氏

- 司会:株式会社エヌ・シー・エヌ 環境設計部 次長 田中健太郎

ご注意:本レポートの堰堤条件は、「戸建・アパートなどの小規模物件についての話」となりますため、マンションなどの大型であれば求める書類も増えますので、ご注意をお願い致します。

1. 変革の背景:2025年法改正がもたらす検査体制の変化

2025年4月の法改正は、主に二つの大きな柱によって、住宅建設のプロセスに影響を与えます。

1-1. 4号特例の見直し(構造審査の義務化)

従来の「4号特例」とは、特定の規模以下の木造住宅に対し、建築確認申請時の一部審査を省略できる制度でした。この特例が2025年以降、大幅に見直されます。

【新しいルールの対象】

2階建て以上の木造住宅、延べ面積200㎡を超える平屋の木造住宅。これらの物件は特例の適用から外れ、構造の安全性に関する詳細な審査が求められるようになります。これにより、完了検査においても構造部分の確認が必須となり、より厳格な工事監理と記録が必要不可欠となります。

1-2. 省エネ基準適合の義務化

もう一つの柱は、全ての新築住宅における省エネルギー基準適合の義務化です(延べ面積200㎡以下の平屋など、一部の新3号特例の対象を除く)。

これは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた国の取り組みの一環であり、住宅の断熱性能(外皮性能)と設備性能(一次エネルギー消費量)が法令で定められた基準を満たしていることを、建築確認・完了検査の両段階で確認する体制が敷かれることを意味します。

完了検査では、申請図書通りに省エネ対策が講じられているかを現場で確認する**「省エネ検査」**が新たに加わることになります。

2. 完了検査の焦点(1):新設された構造検査の要点

法改正により新たに加わった構造検査は、現場での目視確認だけでなく、工事監理の記録と品質証明に重きが置かれています。

2-1. 検査の前提と必須書類

構造検査は、工事監理者が事前に自主検査を実施し「適」であることを確認しているという前提のもとで行われます。この「適」を証明する書類の提示が、検査をスムーズに進めるための鍵となります。

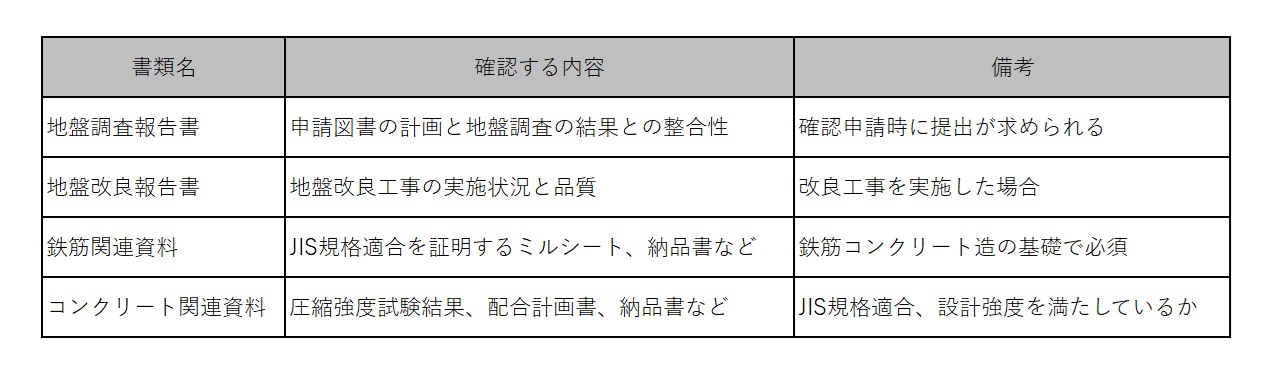

【現場で提示が求められる主な書類】

これらの資料は、工事の品質を担保する根拠となるため、JIS規格品の確認や設計要求性能の達成を明確に示せるよう、現場で適切に管理・保管しておく必要があります。

【特に提示が求められる隠ぺい部の工事写真】

・基礎の配筋工事終了時(鉄筋コンクリート造の基礎の場合)

・構造耐力上主要な軸組(柱・梁)もしくは耐力壁の工事終了時

・屋根の小屋組の工事終了時

これらの写真は、各段階で1枚以上、日付や物件名が明確に分かる形で整理されている必要があります。写真の提示がない、または不十分である場合は、工事の適否が判断できず、指摘の対象となるため細心の注意が必要です。

3. 完了検査の焦点(2):義務化された省エネ検査の徹底解説

省エネ基準適合が義務化されたことで、完了検査において省エネ関連の項目が大きなウェイトを占めることになります。

3-1. 完了検査で確認される二つの性能

省エネ検査は、以下の二つの大きな柱に基づいて行われます。

3-1-1. 外皮の検査(断熱材・開口部)

これは主に住宅の断熱性能に関わる部分です。

断熱材の確認:

・施工箇所、断熱材の種類、厚みが申請図書通りであることを確認します。

・性能評価付き物件では検査記録シートに基づき合理的に検査されますが、それ以外の場合は工事写真、納品書、製品仕様書、および現場でのヒアリングを通じて確認されます。

・特に、断熱材の欠損や隙間がないか、防湿層が適切に施工されているかなど、気密性能にも影響する施工品質が重視されます。

開口部の確認:

・設置されているサッシ(窓)の枠・ガラスの仕様、寸法が、省エネ計算を行った際の申請図書通りであるかを現場で目視確認します。

・品番や仕様が少しでも異なると、性能値(U値)が変わるため、指摘の対象となります。

3-1-2. 一次エネルギー消費量(設備機器等)の検査

これは主に住宅の設備効率に関わる部分です。

設備機器の品種確認:

・一次エネルギー消費量の計算結果に含めた設備機器(例:高効率給湯器、高効率エアコン、LED照明、高性能換気システムなど)が、計算書で採用した品番・仕様通りに設置されているかを確認します。

・現物目視に加え、納品書や取扱説明書に記載された品番と、申請図書の品番を照合します。

・特に、途中でメーカーや品番が変更になるケースが多いため、軽微な変更手続きの有無に十分注意が必要です。

3-2. 実務上の最大の難関:変更手続き

省エネ基準適合義務化の完了検査で最もつまずきやすいのが**「変更」**が生じた場合の対応です。申請図書から変更があった場合、その変更の程度によって手続きが大きく異なります。

3-2-1. 軽微な変更(完了検査申請時に対応)

断熱材の種類や厚みの変更、設備機器の品番変更など、省エネ性能に大きな影響を与えない、または性能が向上すると認められる変更は「軽微な変更」として扱われます。

・この場合、**「軽微な変更説明書」**を完了検査申請時に提出し、変更後の内容通りに現場が施工されていることを検査で確認します。

・軽微な変更であっても、検査前に必ず説明書を提出しなければ指摘の対象となります。

3-2-2. 根本的な計画変更(再審査が必要)

断熱材の仕様を大幅に落とす、主要な設備機器(例:空調や換気システム)を性能が著しく低いものに変更するなど、軽微な変更に該当しない場合は、省エネ基準適合の審査を根本的にやり直す必要があります。

・この手続きは、再計算、申請準備で数週間、審査にさらに数週間と、かなりの時間を要します。

・引渡しが遅延する原因となりますので、設計段階での仕様決定と、工事中の厳格な管理が極めて重要となります。

4. 実務担当者が押さえるべき重要ポイント

セミナーの質疑応答や解説パートを通じて、ハウスプラス住宅保証の講師陣から実務担当者へ、特に注意すべき点が強調されました。

4-1. 完了検査のタイムライン

完了検査の指摘事項が引渡し直前に発覚することは、工事担当者にとって最大の危機です。

・変更が生じたら即座に確認: 現場で仕様変更が発生した場合、それが「軽微な変更」で済むのか、「根本的な計画変更」となるのかを、引渡し2ヶ月前を目安に検査機関に相談し、必要な手続きを逆算して行う必要があります。

・書類提出の厳守: 省エネ工事監理報告書や工事写真など、完了検査に必要な書類は、原則として完了検査申請と同時に提出することが求められます。

4-2. 現場管理と品質の確保

構造・省エネ検査の追加により、現場管理の重要性がさらに高まりました。

・断熱・気密の同時管理: 省エネ性能は、断熱材の欠損や隙間、気流止めの不備など、細部の施工品質に大きく左右されます。工事写真は、これらの「隠れた品質」を担保するための最重要ツールです。

・納品書の照合: 設備機器は品番一つで性能が変わります。発注・納品時に、計算書で採用した品番と現物の品番が完全に一致しているかを、現場で厳密に照合する体制が必要です。

4-3. NCNの建築環境設計事業の役割

今回の法改正は、NCNの事業領域における重要性を改めて浮き彫りにしました。NCNは、安心安全な木構造を提供するだけでなく、改正後の建築業界を支える**「建築環境設計事業」**を強力に推進しています。

・事業領域の強化: NCNは、構造設計、資材販売だけでなく、省エネルギー計算、瑕疵保険、長期優良住宅申請、ZEB化サポートといった、複雑化する法規対応と性能確保を支援するサービスを提供しています。

・シームレスなサポート: 構造に強いNCNが、性能設計の初期段階から省エネ計算を支援することで、設計・申請・検査の各段階での手戻りを最小限に抑えることが可能です。

5. まとめと今後の展望

2025年4月からの完了検査は、従来の「設計図通りに建てられたか」という確認に加え、**「法令で定められた性能が確保されているか」**という視点が強化されます。

今回のセミナーは、実務者がこの新たな壁を乗り越えるための具体的なロードマップを示してくれました。特に強調されたのは、**「事前の準備」「記録の徹底」「早期の相談」**の三点です。

株式会社エヌ・シー・エヌは、これからも住宅事業者の皆様が、複雑化する法規制に確実に対応し、高性能で安全な住宅を提供し続けられるよう、構造から環境設計までトータルでサポートしてまいります。

株式会社エヌ・シー・エヌ 会社概要

社名:株式会社エヌ・シー・エヌ(New Constructor’s Network)

設立:1996年12月11日

代表者:代表取締役社長 田鎖 郁男

事業内容:耐震構法SE構法を核とした構造躯体及び部材の供給、構造設計、建築環境設計事業(省エネ計算、ZEB化サポートなど)