注目の「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」

近年、非住宅分野における中大規模木造の普及が加速する中で、「木造建築物の耐久性」がこれまで以上に注目されています。

構造安全性とともに長期的な耐久性を確保することが、プロジェクトの成功と建築物の価値維持に直結します。

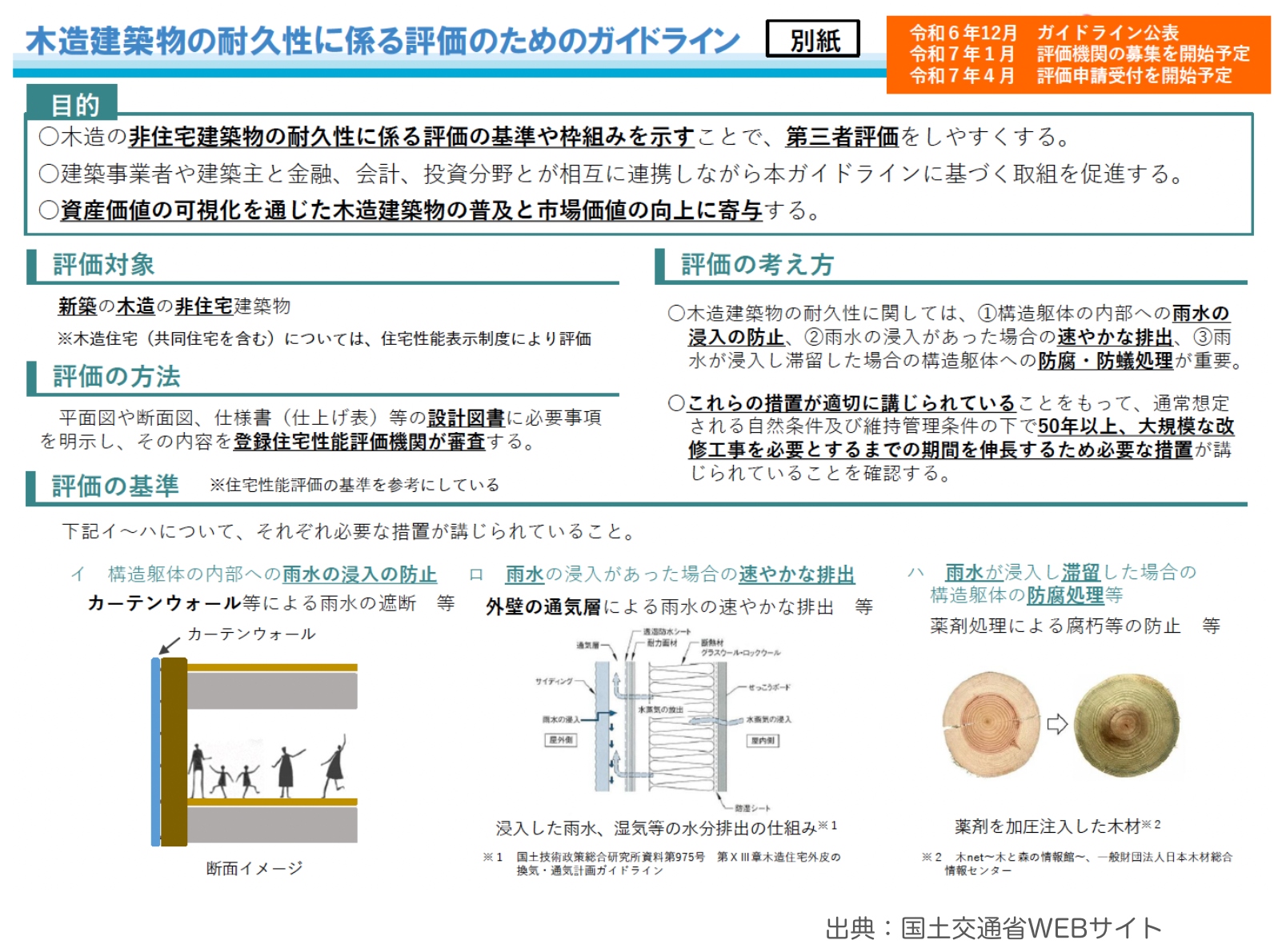

国土交通省からは、木造の非住宅建築物の耐久性に係る第三者評価の基準や枠組みを定めた「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」が公表されています。

これまで税制上の「法定耐用年数」に限定されていた評価基準の見直しが進むことが期待されています。

これにより、建築実務者は第三者評価を受けやすくなり、木造建築の長寿命化を裏付ける客観的な指標を得ることが可能になります。

本記事では、中大規模木造の耐久性に関する最新の制度動向と具体的なポイントについて詳しく解説します。

<このコラムでわかること>

◾️中大規模木造に求められる耐久性とは

・中大規模木造の耐久性と耐用年数の基本的な考え方

・中大規模木造でなぜ耐久性が重要なのか

・SE構法が支える構造躯体の長寿命化

◾️「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」の概要

・ガイドライン策定の背景と目的

・ガイドラインの評価指標と具体的な内容

・建築実務者がガイドラインを活用するメリット

◾️「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」への期待

・法定耐用年数とのギャップと制度改革の動き

・新たな減価償却制度への期待

・耐久性評価と投資判断の関係性

◾️中大規模木造の耐久性向上に関するまとめ

◾️SE構法へのお問合せ、ご相談について

中大規模木造に求められる耐久性とは

中大規模木造は、福祉施設、医療施設、教育施設、商業施設、オフィスビルなど、非住宅分野において活用の幅が広がっています。

これらの建物は、長期間にわたって多くの人々が利用するため、高い耐久性が求められます。

従来、木造建築は法定耐用年数も短く設定されてきましたが、構造計画・劣化対策・維持管理の工夫によって、十分な長寿命化が可能であることが明らかになってきました。

特にSE構法のような構造安全性に優れた技術を採用することで、木造であっても長寿命を見据えた設計が現実的になっています。

関連:「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」について

中大規模木造の耐久性と耐用年数の基本的な考え方

建築物における「耐久性」とは、想定される使用期間中に構造性能や機能性能を維持する能力を意味します。

特に中大規模木造においては、初期の建設コストだけでなく、ライフサイクル全体での耐久性・保全性が重要な指標となります。

耐用年数は、税法上では木造建築物が22年(非住宅※用途により異なる)とされているものの、実際の構造体は設計・施工・維持管理によってそれ以上の期間を持たせることが可能です。

国土交通省は「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」で、構造・劣化対策の基準を明示しています。

これは、「構造的にどれだけもつか」だけではなく、「維持管理やモニタリングによってどれだけ性能を保てるか」という観点も含んだ考え方です。

すなわち、構造計画とメンテナンス計画が一体で検討されるべきということです。

耐久性の評価は、構造的安全性(耐震性)、防腐・防蟻・防湿といった劣化対策、そして維持管理の容易性を総合的に判断する必要があります。

ここで重要となるのが、構造設計段階から「将来的な点検や修繕を前提とした構造」として設計されているかどうかです。

SE構法では、構造部材の接合部が明確で、構造計算によって部材の応力状態も把握しやすいため、こうした長期利用を前提とした耐久設計に有利な特徴を持っています。

中大規模木造でなぜ耐久性が重要なのか

中大規模木造において耐久性が重視される理由は、経済性、機能性、環境性のすべてに関わってきます。

特に福祉施設や医療施設など、公共性の高い用途においては、建物の長期運用が前提となるため、短期間での建て替えや頻繁な修繕が許容されにくいのが実情です。

また、減価償却の観点からも、耐久性は投資判断に直結します。

木造建築が構造的に長期間わたり性能を保つことが証明されても、税法上の耐用年数が22年に固定されていては、建築主や投資家にとって魅力的な選択肢とは言えません。

これを打開する鍵が、「第三者による耐久性評価」となります。

国の新たなガイドラインでは、適切な設計・施工・維持管理を前提に、構造躯体の耐用年数を評価する枠組みが示されており、今後の制度化によって、実際の使用可能年数に応じた減価償却が認められる可能性があります。

こうした制度整備は、木造の非住宅市場にとって大きな追い風となるでしょう。

SE構法は、構造的信頼性が高く、性能が数値で可視化できるため、こうした第三者評価にも適している構造システムです。

構造性能に加え、定期的な点検・部材交換が可能な設計思想により、長期使用を前提とした耐久性設計がしやすいことも大きな特長です。

関連:中大規模木造を長持ちさせるには腐朽対策とメンテナンスが必須

SE構法が支える構造躯体の長寿命化

SE構法は、構造計算に基づく木造準ラーメン構造の構造システムです。

大きな特徴は、「構造計算によって構造躯体の強度が明確にされていること」「接合部が専用金物で統一され、施工精度が高いこと」などです。

こうした構造的な安定性は、耐震性能に優れているだけでなく、建物の劣化を抑え、長寿命化に大きく貢献します。

構造部材の過大な変形や偏心を抑えることで、木材の損傷や部材接合部の緩みが起きにくく、結果として「構造躯体としての耐久性」を維持しやすくなります。

また、SE構法では構造計算によって部材1本ごとの荷重が明示されるため、メンテナンス時にも部材の状態を点検しやすく、劣化の進行を早期に発見・対応できます。

さらに、SE構法はモジュール化された設計に対応しており、非住宅建築物においても「スケルトン&インフィル」を意識した計画を行うことで、将来的な用途変更や部分改修にも柔軟に対応可能です。

耐久性の観点で特筆すべきは、「再現性とトレーサビリティ」です。

SE構法は設計時に構造計算書を作成し、接合部や構造部材の仕様もデータとして残るため、10年後・20年後の点検時に過去の設計内容と照合することが可能です。

この透明性が、長期使用における安心感を高めると同時に、第三者評価制度においても有利に働くことが期待されます。

関連:大規模木造から生まれたSE構法を徹底解説(システム編)

「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」の概要

国土交通省は「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」を発表し、中大規模木造の普及に向けて大きな一歩を踏み出しました。

このガイドラインは、従来の一律な法定耐用年数では評価できなかった木造建築の実質的な耐久性を、科学的かつ実務的な視点から明確化したものです。

これにより、建築実務者は耐久性を定量的に評価しやすくなり、第三者評価制度への活用も期待されます。

SE構法のように構造性能を数値で示せるシステムは、こうした評価枠組みにおいて特に優位性を持つといえるでしょう。

関連:「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」の概要

ガイドライン策定の背景と目的

非住宅建築における木造化の推進が国の政策として本格化する中、「木造建築物の耐久性」は長らく課題とされてきました。

特に中大規模の非住宅建築では、法定耐用年数が木造であるだけで一律に22年とされ、実際の構造性能や使用実態とは乖離があるとの指摘がありました。

これは、投資回収や減価償却の観点で木造が不利とされる大きな要因の一つであり、普及のボトルネックとなっていました。

こうした背景から、国土交通省では「木造建築の実質的な耐久性を、設計・施工・維持管理の三位一体で評価する仕組みが必要」との認識のもと、専門家や建築実務者、評価機関の意見を集約し、「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」が策定されました。

このガイドラインの最大の目的は、

①木造建築物の耐久性を明確に評価できる基準を示すこと

②それにより建築主・投資家・金融機関の信頼を高めること

③将来的な第三者評価制度や税制見直しへの足がかりとすること

にあります。

ガイドラインでは、耐久性を設計段階から意識し、適切な維持管理を行えば、木造でも長期使用が可能であることを裏付ける考え方が示されました。

これまで「木造=短命」という固定観念に縛られていた社会・建築業界に対して、科学的な評価に基づく耐久設計の道筋が示されたことは、大きな前進といえるでしょう。

今後は、このガイドラインを基にした第三者評価の普及と、それに伴う法制度の整備が進むことが期待されています。

ガイドラインの評価指標と具体的な内容

評価は大きく「構造躯体の劣化対策」「維持管理計画」「点検・修繕体制」の3つの観点で構成されており、実務者はこれらの項目に応じて設計・施工内容を整理し、評価用の技術資料を整備することが求められます。

具体的には、以下のような評価指標が示されています。

1.劣化対策のレベル設定

地面からの湿気・白蟻・雨水侵入への対策、適切な通気構造の確保、防腐・防蟻処理の選定などが求められます。特に基礎の防湿性、外装材の耐候性、屋根や軒の出寸法といった、構造的・仕上げ的な配慮が評価されます。

2.維持管理のしやすさ

構造体が点検・補修可能な構成であるか、劣化状況を目視やセンサーで確認できるよう設計されているかなどが判断基準となります。構造部材が一体化されており、接合部や応力状況が明確な構造は、この点で有利です。

3.維持管理計画の整備

定期点検の頻度、記録の取り扱い、修繕履歴の蓄積体制などをあらかじめ計画しておくことが求められます。これは評価制度として第三者の審査対象にもなり得る部分です。

これらの指標は、従来の一律的な耐用年数の枠組みを超えて、構造の実態に即した評価を可能にするものであり、実務者の設計自由度と責任範囲を整理するためのガイドにもなっています。

また、今後の評価制度化に備えて、これらの評価指標に沿ったドキュメントを整備しておくことが、資産価値や金融機関へのアピール材料にもなります。

建築実務者がガイドラインを活用するメリット

「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」は、建築実務者にとって単なる設計マニュアルにとどまりません。

このガイドラインを積極的に活用することにより、以下のような複数のメリットを得ることができます。

1.建築主や投資家への説明力が格段に向上

従来は「木造だと何年使えるのか?」「なぜ鉄骨やRCではなく木造なのか?」という質問に対し、明確な裏付けが困難でしたが、ガイドラインに基づく設計・維持管理を提示することで、信頼性の高い回答が可能になります。

2.第三者評価を受ける際のベース資料として活用できる

評価機関は、設計者・施工者がどのように耐久性を考慮し、それをドキュメント化しているかを重視するため、ガイドラインに沿った設計方針や点検計画は、そのまま審査資料として機能します。特にSE構法のような構造的透明性と高精度な設計手法を採用している場合、ガイドライン準拠の証明が比較的スムーズに行えるでしょう。

3.木造建築のロングライフ提案が可能になる

長期の維持管理までを見越した設計を行うことで、建物の資産価値を高め、リユース・コンバージョンにも対応しやすい構造とすることが可能になります。これは設計者としての提案力を高めるだけでなく、施主にとっても長期的なメリットとなります。

このように、ガイドラインは「木造の信頼性」を担保する共通言語としての役割を果たし、設計者・施工者・建築主の三者にとって、実務的かつ戦略的なツールとなり得ます。

関連:「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」(PDF版)

「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」への期待

中大規模木造の本格的な普及に向けて、耐久性に関する制度整備は今後のカギを握ります。

特に、法定耐用年数が22年と固定された現状では、木造建築の構造性能や実質的な寿命が正当に評価されず、投資判断や減価償却において不利な扱いを受けがちです。

こうした状況を打開するため、国は耐久性評価を第三者が行う仕組みや、設計耐用年数に応じた減価償却制度の見直しを検討しています。

今後は、設計・施工・維持管理の全体を評価対象とした、耐久性を認証できる制度の導入が期待され、建築主にとっては木造建築への信頼性と資産価値が飛躍的に高まる可能性があります。

法定耐用年数とのギャップと制度改革の動き

現在、日本の税制における木造建築物の法定耐用年数は、非住宅用途で22年と定められています。

この数字は、税務上の減価償却期間を定めたものであり、構造的な寿命や実際の使用可能期間を直接反映しているわけではありません。

しかし、この「22年」という固定値は、木造建築に対する社会的なイメージや、投資判断・融資条件にも強い影響を与えており、結果的に中大規模木造の普及を妨げる一因となっています。

一方で、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)は木造と比較して長い耐用年数が定められており、これらと比較して木造が短命であるという印象が広く浸透しています。

実際には、適切な設計・施工・維持管理が行われた木造建築物であれば、長期間の使用が十分可能であることが、学術的な知見や実例からも示されています。

こうした背景を受けて、国土交通省は「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」を策定しました。

このように、実態に即した耐久性評価が可能となることは、将来的な税制度改革への布石といえるでしょう。

将来的にはガイドラインに準拠した建築物については、法定耐用年数の見直しや、耐久性等級に応じた償却年数の選択が可能となる制度が期待されています。

このような制度改革の流れは、木造建築に取り組む事業者にとって大きな追い風となります。

新たな減価償却制度への期待

耐久性の高い木造建築が増えるなかで、現在の一律な減価償却制度は、構造の実態にそぐわない評価となっており、新たな償却制度への見直しが求められています。

税務上の「法定耐用年数」はあくまで簡便的な基準であり、実際には構造体の耐久性、維持管理の方法、建物の使われ方によって大きく異なるのが現実です。

ガイドラインに則った劣化対策や維持管理体制が整っていれば、長期間の使用も十分に見込める木造建築物となります。

これまでの一律の耐用年数で評価してしまうと、建築主にとっては「過小償却」となり、建物の実際の価値を正当に会計処理できないという問題が発生します。

これは、民間投資を阻害するだけでなく、金融機関による評価、補助金制度への対応、資産計上時の不利益など、複合的な不利を招く原因となっています。

こうした課題を受けて、「選択式の減価償却制度」や「性能に応じた償却年数制度」などの新たな枠組みの構築が期待されます。

また、将来的に第三者機関による耐久性を認証できる仕組みが制度化されれば、その認証を根拠として減価償却期間を設定できるようになる可能性があります。

これにより、木造建築に対する投資判断が飛躍的に改善し、非住宅木造市場の拡大につながると考えられます。

このような制度改革に備えるには、事業者側も耐久性評価の基準を理解し、必要な設計・施工・管理の体制を整えておくことが求められます。

耐久性評価と投資判断の関係性

建築物の耐久性評価は、建築主や投資家の意思決定において極めて重要な判断材料のひとつです。

特に非住宅分野では、建物の用途や事業計画に応じて長期運用が前提となるケースが多く、その期間を通じて安定した性能が維持されるかどうかがプロジェクト全体の成否を左右します。

これまで木造建築は、「短寿命」「メンテナンスが大変」という印象から、RC造やS造と比べて不動産投資の対象になりにくい傾向がありました。

しかし、近年の構造技術の進歩や劣化対策の高度化により、木造でも長期使用に十分耐えうる建物が実現できるようになっています。

その中で、耐久性評価を定量的に行い、第三者の認証を得ることは、投資家や金融機関に対して非常に強力なアピール材料となります。

たとえば、長期間の設計耐用年数が明確に示され、定期点検・修繕計画も整備されていれば、「価値のある資産」として評価されやすくなります。

また、不動産開発における投資回収モデルにも大きな影響を与えます。

減価償却期間が延びれば年間の償却費が減少し、帳簿上の利益が増加します。

その結果、投資回収期間が長期化する案件にも柔軟に対応できるようになり、建築計画の幅が広がります。

さらに、ESG投資やサステナビリティへの配慮が求められる現在、木造建築が持つ環境優位性と、耐久性・長寿命性を両立できる設計は、まさに時代のニーズに合致しています。

耐久性評価と投資判断は密接に連動しており、構造性能を証明できることは建築そのものの「ブランド力」を高める要素でもあります。

建築実務者は制度の動向を注視しつつ、耐久性の高い設計と評価体制を戦略的に整備していくことが重要です。

関連:「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」(解説)

中大規模木造の耐久性向上に関するまとめ

中大規模木造の可能性が広がる中で、その普及と定着のカギを握るのが「耐久性」です。

これまで、木造建築は税制上の法定耐用年数の短さから、「短命で資産価値が低い」という固定観念に縛られてきました。

しかし、近年の技術進化と国の制度整備により、木造建築でも十分な耐久性と長寿命化が可能であることが明らかになりつつあります。

国土交通省が策定した「非住宅木造建築物における耐久性に関するガイドライン」は、こうした流れを制度面から後押しする重要な一歩です。

必要な設計・施工・維持管理の基準を明示することで、耐久性を数値化し、第三者が評価しやすくする環境が整いつつあります。

これは将来的な減価償却制度の見直しや、ESG投資への適応にもつながる、大きな布石といえるでしょう。

設計段階から耐久性を意識し、点検・補修のしやすい構造、モニタリングを導入した維持管理体制、記録の蓄積といった仕組みを整えることで、木造建築であっても長期運用が現実的に可能になります。

さらに、こうした構造的な信頼性を裏付けるデータは、金融機関や投資家にとっても魅力的な材料となり、不動産としての評価向上や投資判断の後押しにも直結します。

つまり、耐久性の高さは単なる「長持ち」の話ではなく、建物の価値を持続的に保ち、再利用やコンバージョンなど将来の展開にも柔軟に対応できる「資産」としての建築を実現する基盤になります。

今後、木造非住宅の発展には、耐久性の科学的・実務的な評価制度の整備が不可欠です。

そして、それを支えるのは、日々の設計・施工・維持管理の積み重ねに他なりません。

SE構法へのお問合せ、ご相談について

大規模木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。

1.構造設計

SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。

2.概算見積り

SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。

3.調達

物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。

4.加工

構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。

5.施工

SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)

6.非住宅版SE構法構造性能保証

業界初の非住宅木造建築に対応した構造性能保証により安心安全を担保し、中大規模木造建築の計画の実現を後押しします。

↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。

https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/

NCNは構造設計から生産設計(プレカット)までのワンストップサービスが強みです。

計画段階からご相談いただくことで、木構造デザインの木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談いただくことで、合理的に設計を進めていただければと考えております。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。

構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。