省エネルギー建築物の認定「ZEB」「ZEB-M」とは

近年、SDGsやESG投資の考え方が広まり、これまで倫理的観点から重視されてきた環境配慮活動が経済的観点からも評価される社会に変化しつつあります。

このような社会の変化の中で、エネルギー性能や建物利用者の健康・快適性等に優れた建築物を提供する取組みは、自治体や企業などの環境配慮活動の一環としても位置付けることができます。

日本では、これらの取組みを評価する制度として、「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」があります。

今回は、このBELSで評価される「ZEB・ZEH-M」の内容について解説します。

<このコラムでわかること>

◾️BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)とは?

◾️ZEBの定義とは?

・ZEBの手法

・経済産業省が定めるZEBの4段階分類

・ZEBは「未来の建築の標準」

◾️ZEB-Mの定義とは?

・ZEH-Mの評価の対象

・ZEH-Mの4段階評価基準

・ZEH-Mのメリットと課題

◾️ZEB、ZEB-Mのポイント

◾️まとめ

◾️SE構法へのお問合せ、ご相談について

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)とは?

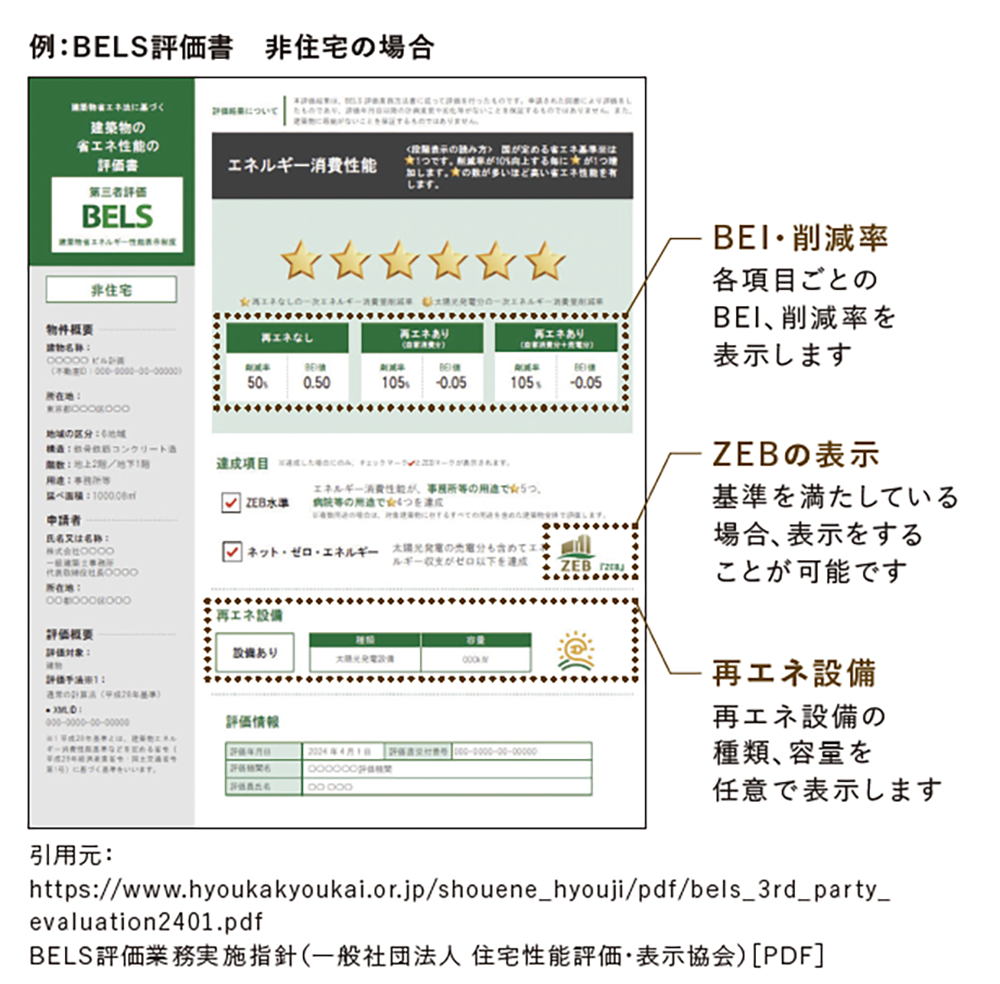

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)は、2014年に一般社団法人住宅性能評価・表示協会により開始された、建築物の省エネルギー性能の表示制度です。

BELSでは、BEI※の値によって星の数で評価が行われ、性能が良いほど星の数が増えていきます。

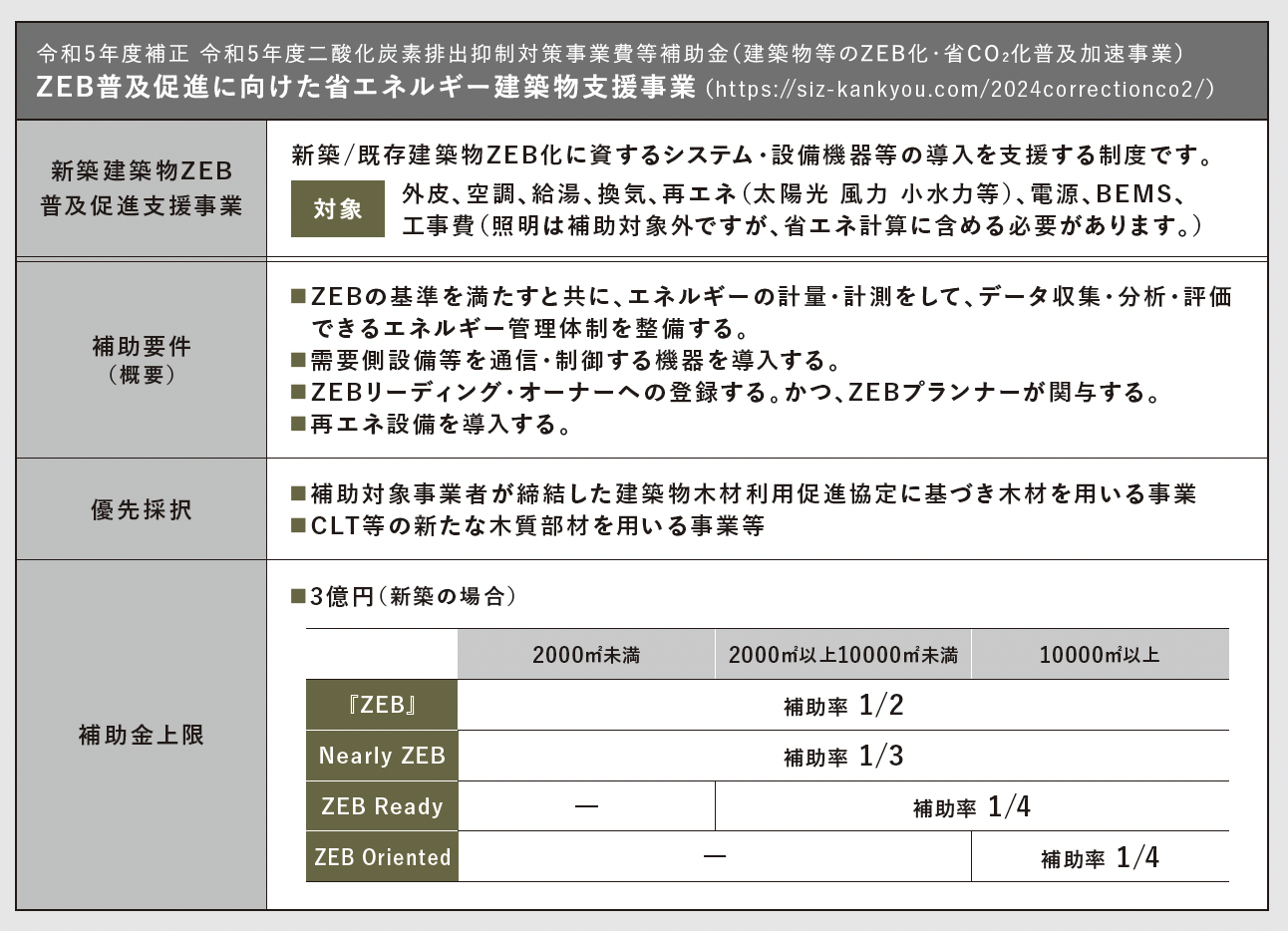

さらに、非住宅は、ZEBの基準を満たしている場合、「ZEB」、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedの表示をすることができます。

また、集合住宅は、ZEH‑Mの基準を満たしている場合、「ZEH‑M」、Nearly ZEH‑M、ZEH‑M Ready、ZEH‑M Orientedの表示をすることが可能です。

また、建築物省エネ法第7条に基づき、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、2024年4月より、建物の「省エネ性能ラベルの表示」が努力義務となりました。

国土交通省の定めるガイドラインでは、表示する性能は自己評価と第三者認証の両方が認められており、BELSは第三者認証の例として位置づけられています。

※BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

ZEBの定義とは?

ZEB(ゼブ)とは、Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、建物で使用する年間の一次エネルギー消費量を、可能な限り「ゼロ」に近づけることを目指した建築物を指します。

この「ゼロ」という概念は単にエネルギーを使わない建物という意味ではありません。

ZEBでは、高度な省エネルギー設計と自然エネルギーの活用、高効率な設備導入により、エネルギーの消費を極限まで減らした上で、建物で創り出す再生可能エネルギー(太陽光発電など)により、その消費を相殺することが基本思想となっています。

ZEBの手法

ZEBでは主に以下のような手法が組み合わされます。

・建築設計の工夫:日射制御、断熱強化、自然通風などによるパッシブデザイン

・高効率な設備:省エネ型空調・照明・給湯システムの導入

・再生可能エネルギーの導入:太陽光発電や地中熱などを用いて自家発電

こうしたアプローチにより、快適な室内環境を維持しながら、エネルギーの消費と創出をバランスさせる建築物がZEBです。

経済産業省が定めるZEBの4段階分類

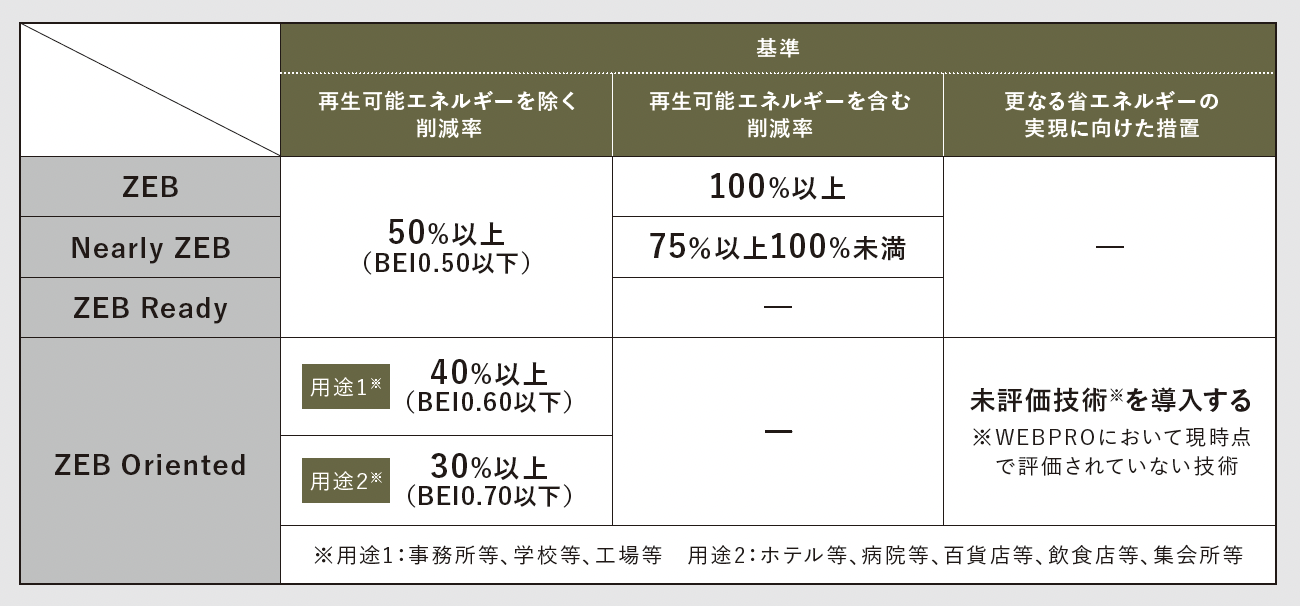

ZEBの実現度には段階があり、経済産業省・資源エネルギー庁では、ZEBを以下の4つに分類しています(定性的および定量的定義に基づく)。

・ZEB:設計一次エネルギー消費量を100%以上削減(再エネ含む)

・Nearly ZEB:再エネを含めて75%以上削減

・ZEB Ready:再エネを除いて50%以上削減

・ZEB Oriented:延床面積10,000㎡以上で40%以上削減(再エネ含まず)

これらの定義により、建築物の規模や用途、立地条件などに応じた現実的なZEBの段階的導入が可能となっています。

ZEBは「未来の建築の標準」

ZEBの導入は、単に環境にやさしいだけでなく、エネルギーコストの削減、企業価値の向上、災害時のエネルギー自立性の確保といった実用的なメリットも多数あります。

また、2022年の「エネルギー基本計画」では、2050年には建築物ストック全体の平均がZEB・ZEH水準になることを目指すとされており、ZEBは「目指すべき先進建築のスタンダード」として位置づけられています。

ZEB-Mの定義とは?

ZEH‑M(Net Zero Energy House Mansion)とは、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなることを目指した集合住宅です。

省エネ性能は、住宅と同様の計算方法で算出します。

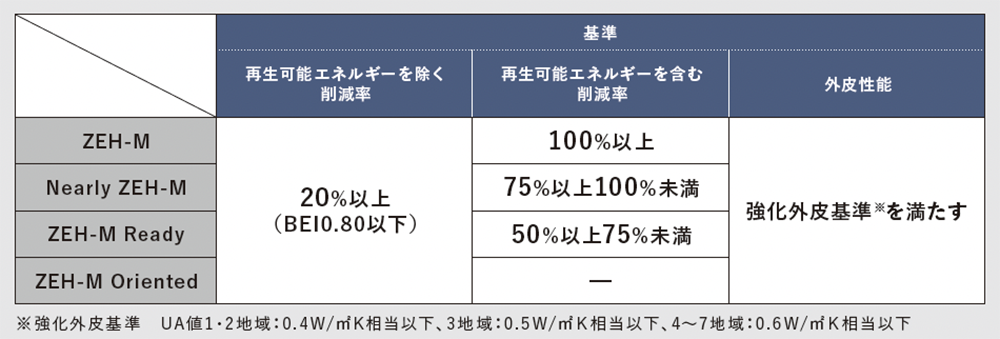

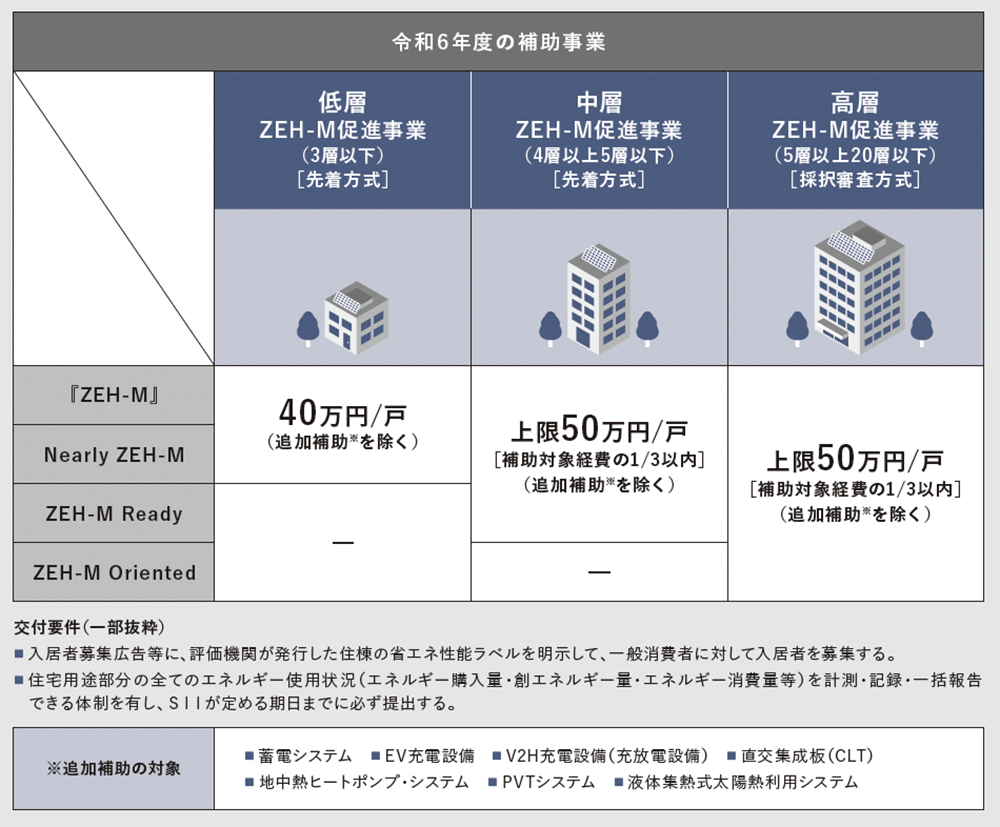

ZEH‑Mには4段階の評価基準があります。

評価基準を満たすためには、住棟評価(共用部※を含む当該住棟全体)を実施する必要があります。

※共用部の評価は、非住宅の計算方法「標準入力法」にて算出する必要があります。

ZEH-Mの評価の対象

ZEH-Mの評価対象は、マンションの「住棟単位(住戸部分+共用部)」です。

つまり、個々の住戸の省エネ性能だけでなく、共用部(廊下・エントランス・階段・照明・EVなど)を含めた住棟全体のエネルギー消費を評価対象とします。

・住戸部分:ZEH住宅と同じく、冷暖房・換気・給湯・照明の4分野を対象に、省エネ計算を実施。

・共用部:非住宅建築物の評価方法に準拠し、「標準入力法」にて一次エネルギー消費量を算出。

このように、ZEH-Mは住宅と非住宅の評価手法を組み合わせたハイブリッドな評価体系が特徴です。

ZEH-Mの4段階評価基準

ZEH-Mには、建物の省エネ・創エネレベルに応じた4つの評価区分が設けられており、段階的な目標設定が可能です。

・ZEH-M:住棟全体で一次エネルギー消費量を100%削減(再エネ含む)

・Nearly ZEH-M:再エネを含めて75%以上の削減

・ZEH-M Ready:再エネを除いて50%以上の削減

・ZEH-M Oriented:再エネを含まず40%以上の削減

これらの段階は、建築主・デベロッパーが段階的にZEB化を進めるうえでの目標となり、住宅性能表示制度や補助金制度との連動も視野に入れられています。

ZEH-Mのメリットと課題

ZEH-Mのメリットは主に下記です。

・居住者にとっては光熱費の削減や快適な居住環境の実現

・デベロッパーにとっては資産価値や販売競争力の向上

・社会的にはCO₂排出削減とエネルギー自立の推進

ZEH-Mの課題は主に下記です。

・共用部の省エネ設計や設備選定には高い設計力とコストコントロールが求められる

・再エネ導入における屋上面積や設置条件の制約

ZEH-Mは、集合住宅における持続可能なまちづくりの鍵となる存在です。

特に今後の住宅政策においては、ZEH-M ReadyやOrientedを入り口にして、段階的にZEBレベルへと高めていく戦略的設計が重要視されています。

設計者・デベロッパー・建築主は、早期からZEH-M基準への対応を前提にしたプロジェクト計画が求められます。

ZEB、ZEB-Mのポイント

ZEBは非住宅、ZEH‑Mは集合住宅の基準です。

どちらも、再生可能エネルギーを含む基準と、再生可能エネルギーを含まない基準の両方の条件を満たす必要があります。

【参考情報】構造の影響について

非住宅の省エネ計算は、設備性能がBEIに大きく影響します。

一方、断熱性能は、熱橋(鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの断熱の弱点)などが詳細に考慮されず、BEIに影響しづらい基準となっています。

しかし、同じ断熱材を施工する場合、木造は、コンクリート造や鉄骨造のような熱橋が生じづらいため、実際の断熱性能が優れています。

そのため、木造の方が、実際のランニングコストは有利な傾向があります。

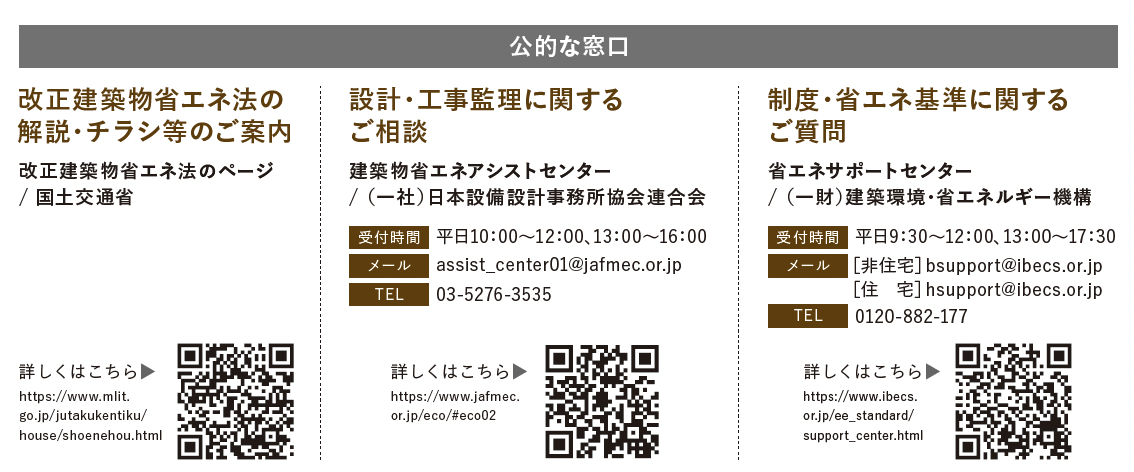

設計・工事監理に関するご相談/「建築物省エネアシストセンター」

まとめ

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)は、建物の省エネ性能を「BEI(一次エネルギー消費量の基準比)」によって星の数で評価し、ZEBやZEH-Mの段階評価とも連携する第三者認証制度です。

2024年4月から、販売・賃貸時の省エネ性能表示が努力義務化され、消費者にもその性能が見える化される時代が本格化しています。

ZEB(非住宅)およびZEH-M(集合住宅)は、建物全体のエネルギー消費を抑え、再エネ導入で収支ゼロを目指す設計概念で、それぞれ4段階の評価基準があります。

特にZEH-Mは、住戸と共用部を一体で評価し、省エネ+創エネの総合力が問われます。

さらに、木造は鉄骨造やRC造と比べて断熱上の熱橋が少ないため、実運用時の省エネ性に優れる傾向があり、中大規模木造のメリットとしても注目されています。

SE構法へのお問合せ、ご相談について

非住宅木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。

1.構造設計

SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。

2.概算見積り

SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。

3.調達

物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。

4.加工

構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。

5.施工

SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)

↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。

https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/

非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。

SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。

スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。

計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。

構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。