脱炭素大改正:中大規模木造版「建築物省エネ法改正」のポイント

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、国は「エネルギー基本計画」にて、「2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指す。」と示しています。

その具体策の1つとして、2024年から2025年にかけて、建築物省エネ法の改正が施行されました。

2024年4月から大規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げ、2025年4月から省エネ基準の適合義務の対象範囲の拡大が実施されます。

この記事では、中大規模木造の計画・設計に関わる「建築物省エネ法改正」の内容について解説します。

<このコラムでわかること>

◾️建築物省エネ法改正の背景

・建築物省エネ法改正までの主なプロセス

・木材利用促進法(都市の木造化推進法)とのシナジー

◾️大規模非住宅建築物の省エネ基準を引き上げ

・省エネ性能表示制度の開始

◾️省エネ基準の適合義務の対象拡大

・確認申請

・完了検査

◾️省エネ適判の手続きを進めるポイント

◾️まとめ

◾️SE構法へのお問合せ、ご相談について

建築物省エネ法改正の背景

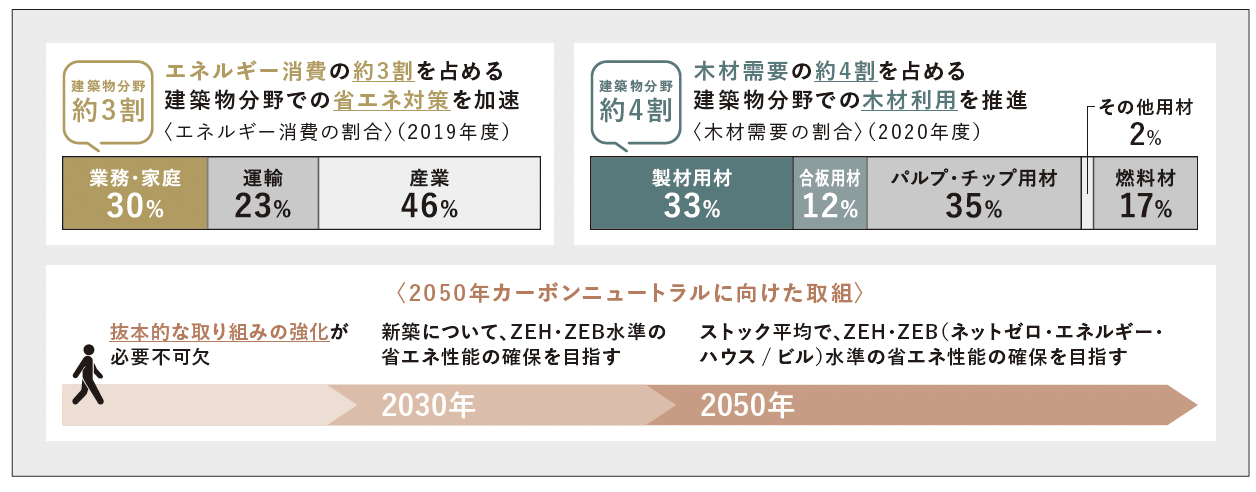

2050年のカーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向けて、2021年10月に地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。

これをうけて、日本国内のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取り組みが急務となっています。

また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取り組みが求められています。

これらを背景に、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などが求められています。

建築物省エネ法改正までの主なプロセス

1.気候変動目標の大幅な引き上げ

・日本政府は「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、2030年度までに温室効果ガスを2013年度比46%削減するという新たな国別削減目標(NDC)を正式決定しました。

・これにより、排出量削減の〝実行フェーズ〟に入った産業分野の中でも、とりわけエネルギー多消費型とされる建築物セクターへのテコ入れは不可避となりました。

2.建築物セクターが抱える課題

・最終エネルギー消費の約3割が民生(業務・家庭)部門であり、その中心に住宅・建築物があります。

・住宅・小規模非住宅では、省エネ基準への適合率はまだ十分に高くなく、中小工務店の技術力格差や消費者の費用負担意識がボトルネックと指摘されています。

3.建築物省エネ法の沿革と改正の必然性

・2015 年に制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」は、中規模以上の新築建築物に省エネ基準適合義務を課し、住宅には届出義務を設けるところからスタートしました。

・しかし 2050/2030目標の達成には小規模建築物を含めた全面的な底上げが不可欠となり、2022 年改正(令和4年法律第69号)で抜本的強化に踏み切ります。

木材利用促進法(都市の木造化推進法)とのシナジー

建築物分野は国内木材需要の約4割を占めるため、運用エネルギー(Operational CO₂)だけでなく躯体材料の炭素固定(Embodied CO₂)を同時に削減する視点が不可欠です。

・「公共建築物等における木材利用促進法」を全面改正し、名称を『脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律』(通称:都市の木造化推進法)に変更されました。

・法の対象を公共から民間建築物全般へ拡大し、木造・木質化を選択した事業者と行政が協定を結び、技術支援・補助を受けられる仕組みが整備されました。

・CLTや木質ハイブリッド等の耐火大臣認定拡充、さらには建築基準法告示改正(耐火構造の木造選択肢拡大)といった規制合理化が並行して進んでいます。

改正建築物省エネ法は、建物の「使うエネルギー」を、都市の木造化推進法は「つくる時の炭素」をそれぞれ削減する両輪です。

エンドユーザーはもちろん、設計・施工に関わるすべての事業者が、2025 年4月以降の新基準適用を前提に技術・体制をアップデートし、木材利用によるカーボンストック効果も踏まえた総合的な脱炭素戦略を構築することが求められています。

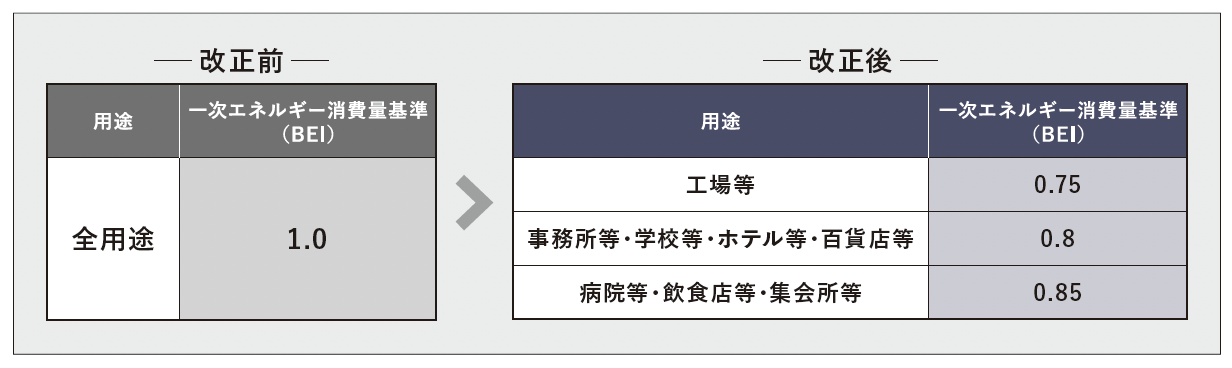

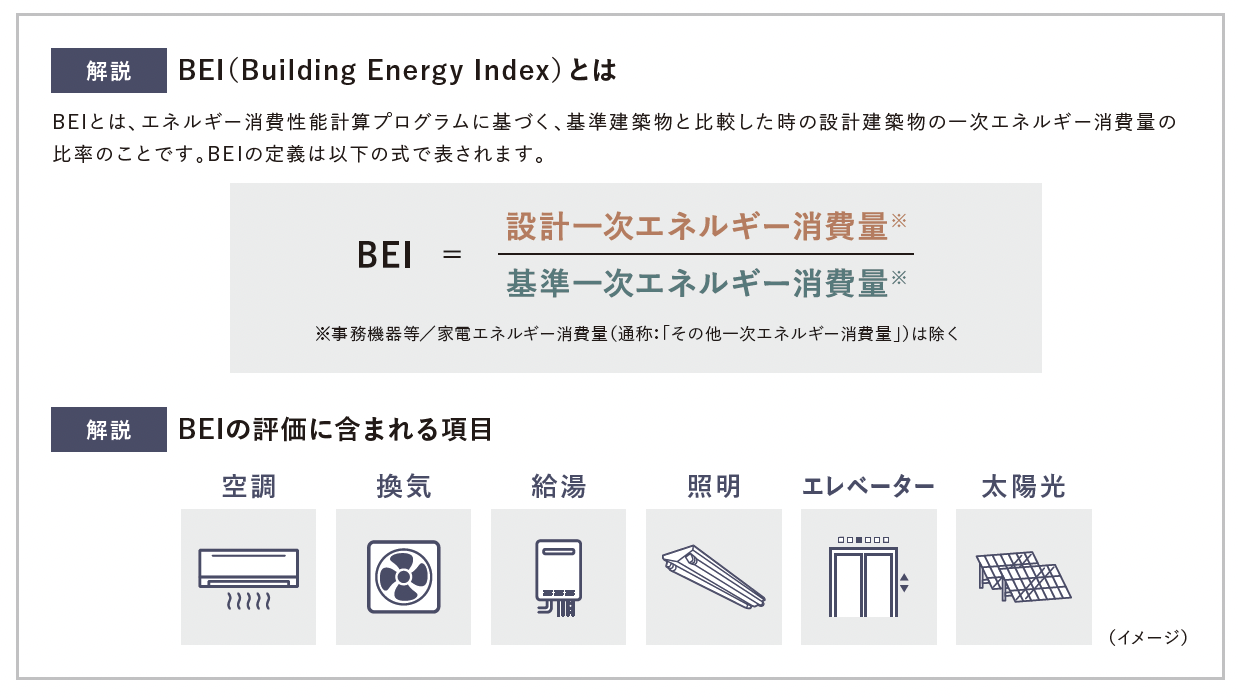

大規模非住宅建築物の省エネ基準を引き上げ

政府は、2025年4月からすべての新築建築物に対して省エネ基準への適合を原則義務化する方針を掲げていますが、それに先行するかたちで、延床面積2,000㎡以上の大規模非住宅建築物に対する省エネ基準の強化が2023年度より段階的に実施されています。

この改正は、エネルギー消費の大きい大規模施設が社会全体の温室効果ガス排出量に与える影響が大きいことを踏まえ、早期に基準レベルの底上げを図ることで、省エネ性能の高い建物ストックの形成を加速させる狙いがあります。

対象となるのは、延床面積2,000㎡以上の上記図解のような非住宅用途の建築物です。

これらの建物に対して、従来の省エネ基準よりもさらに厳しい「誘導基準(トップランナー水準)」に近いレベルへの適合が求められています。

省エネ性能表示制度の開始

2024年4月以降、事業者は、新築建築物の販売・賃貸の広告等※1において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが求められます。

販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。

住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。

※1 新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。

※2 省エネ性能の表示方法等を告示で定める予定であり、従わなかった場合の罰則等は今のところありませんが、新築以外の既存建築物や海外の基準に基づいた表示は含まれず、表示の義務付け対象の範囲外となります。

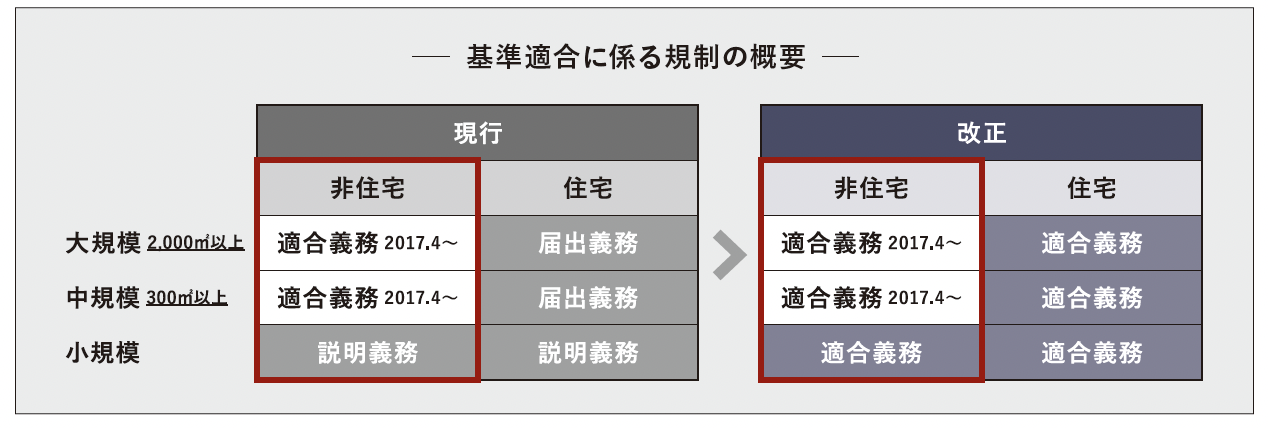

省エネ基準の適合義務の対象拡大

法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ基準の適合義務が課せられます。(補足:基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止されます。)

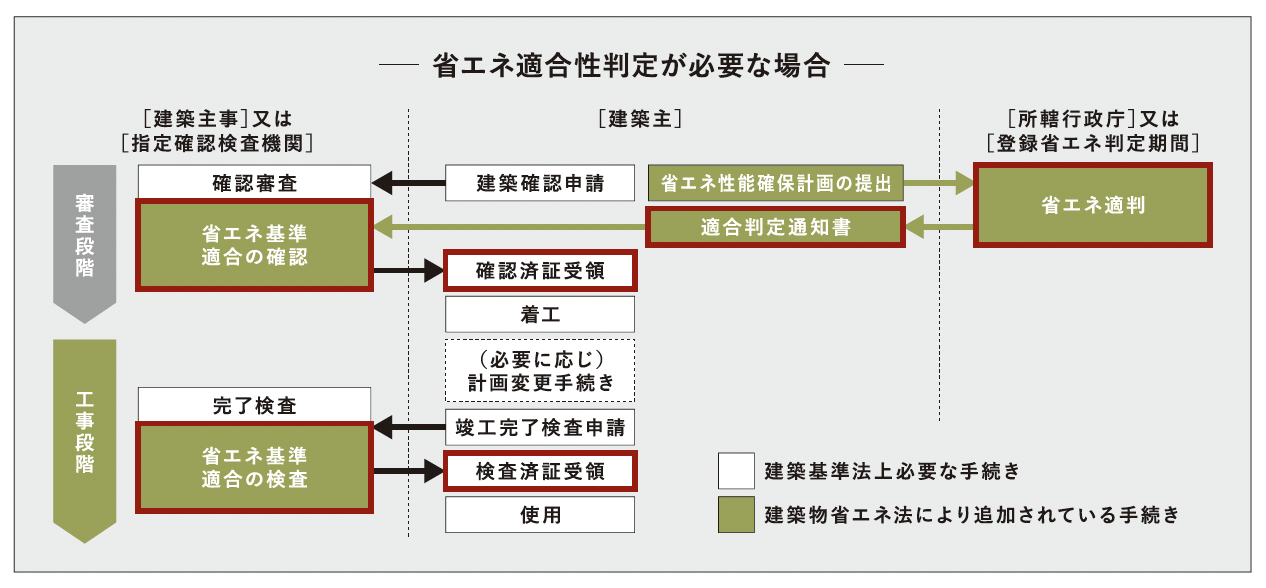

確認申請

省エネ基準適合義務制度は2025年4月以降に工事に着手するものから適用されます。

このため、2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。

かつ、省エネ適合判定の審査料金も必要となりますので、事前に予算に組み込んでおく必要があります。

完了検査

省エネ基準適合義務の対象物件は、建築確認の完了検査の際に、省エネ適合性判定に基づいた図書どおりに施工されていることを、工事監理の実施状況の確認や現地検査によって確認されます。

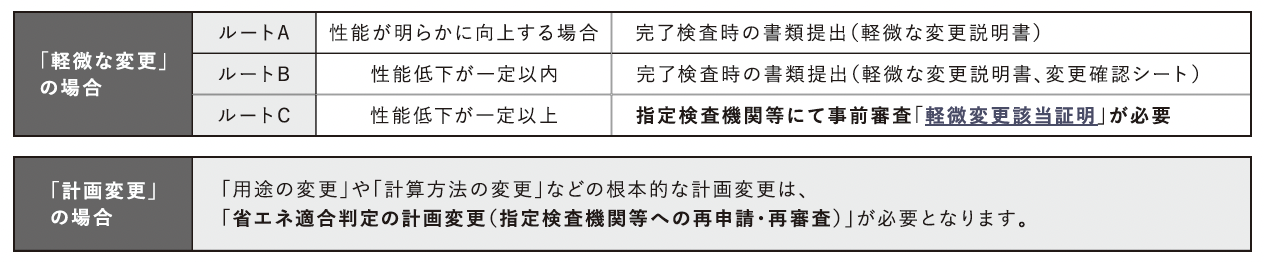

もし、省エネ適合通知書の内容から変更が生じた場合は、完了検査の前に準備が必要です。

変更の程度により、「指定検査機関等での事前審査」が必要となる場合があります。

省エネ適判の手続きを進めるポイント

省エネ適判の対応をスムーズに進めるためのポイントは主に下記です。

①2000㎡以上の非住宅は、基準が厳しくなるため、省エネについて事前検討しておくことをお勧めします。

②2025年4月以降の着工物件は、大きさに関わらず、省エネ適判の審査費用・計算費用を、予算計画に含める必要があります。

③省エネ適判の対象物件は「着工の2ヶ月前までに『設備機器の品番決定』」をしていただくことをお勧めします。

④工事に変更が生じた場合は「完了検査の2ヶ月前までに『変更内容の確認』」をしていただくことをお勧めします。

設計・工事監理に関するご相談/「建築物省エネアシストセンター」

まとめ

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、日本は建築物の省エネ性能向上を本格化しています。

特に中大規模木造に関わる「建築物省エネ法改正」は重要な転換点です。

2024年には延床2,000㎡以上の非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられ、2025年4月からはすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合義務が課されます。

また、省エネ性能表示制度も導入され、広告段階から性能を見える化することが求められます。

建築分野が国内のエネルギー消費や木材需要の大きな割合を占めていることを踏まえ、法改正では、運用時の省エネと木材による炭素固定の両立が重視されています。

設計・施工に携わる事業者には、省エネ適判や完了検査の対応、計画段階での機器仕様決定など、早期かつ確実な準備が求められます。

制度理解と技術対応が今後の鍵となります。

SE構法へのお問合せ、ご相談について

非住宅木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。

1.構造設計

SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。

2.概算見積り

SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。

3.調達

物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。

4.加工

構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。

5.施工

SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)

↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。

https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/

非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。

SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。

スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。

計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。

構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。