中大規模木造により対応しやすくなる「SE構法Ver.3」とは?

中大規模木造に取り組む建築実務者の間で、構造の選定における「耐震性」「自由な設計」「施工性」が、これまで以上に重要視されるようになっています。

その中で注目を集めているのが、構造計算された木造ラーメン構法「SE構法」です。

特に2025年にリリースされた「SE構法Ver.3」は、従来バージョンから大きく進化し、構造性能の向上と設計・施工の合理化を両立しています。

設計者・施工者双方にとって使いやすく、かつ高性能な構法へとバージョンアップしました。

本記事では、SE構法Ver.3の特長と技術的進化を、従来バージョンとの比較を交えながら分かりやすく解説し、建築実務者が中大規模木造を手がける際に役立つ最新情報をお届けします。

<このコラムでわかること>

・「SE構法Ver.3」のバージョンアップの概要

・SE構法ver3の技術:「G-BOARD」・「TN釘」

・SE構法の評定について

・まとめ

「SE構法Ver.3」のバージョンアップの概要

株式会社エヌ・シー・エヌ(以下「NCN」)の独自の工法である「SE構法」が、一般社団法人日本建築センターによる新たな構造評定を取得しました。

NCNはこれまでも「SE構法」により多様化、大型化する非住宅木造建築に対応してきました。

今回新たな構造評定を取得することで、適用範囲の拡大・性能強化による設計自由度の拡大を実現しました。

従来品よりコストを抑え、且つ性能を向上させ、より使いやすくなった「SE構法Ver.3」により、大型化する大規模木造建築の普及と建築基準法の厳格化に対しても優位性を発揮することで、NCNは更なる耐震構造の普及を目指してまいります。

新バージョン「SE構法Ver.3」はSE構法登録施工店を対象に、販売を開始いたしました。

バージョンアップされた新しいSE構法は、この新しい技術開発によって、より強い構造躯体に進化しました。

特に「新耐力壁」は、これまで以上に在来軸組工法では不可能な大空間・大開口を実現します。

今回の建築基準法の改正に伴い、在来軸組工法は2026年度から更に義務化される「新しい壁量規程」によって、これまでより設計の自由度が厳しくなります。

しかし、この新しいSE構法を採用することで、建築基準法の「壁量規程」に関係なく、空間の自由度の高い設計が可能となります。

また、評定上の設計範囲も大きく拡大されたことで、住宅のみならず非住宅大規模木造建築において、更に有効に活用されることになります。

バージョンアップされた今回の大きなポイントは以下の4つです。

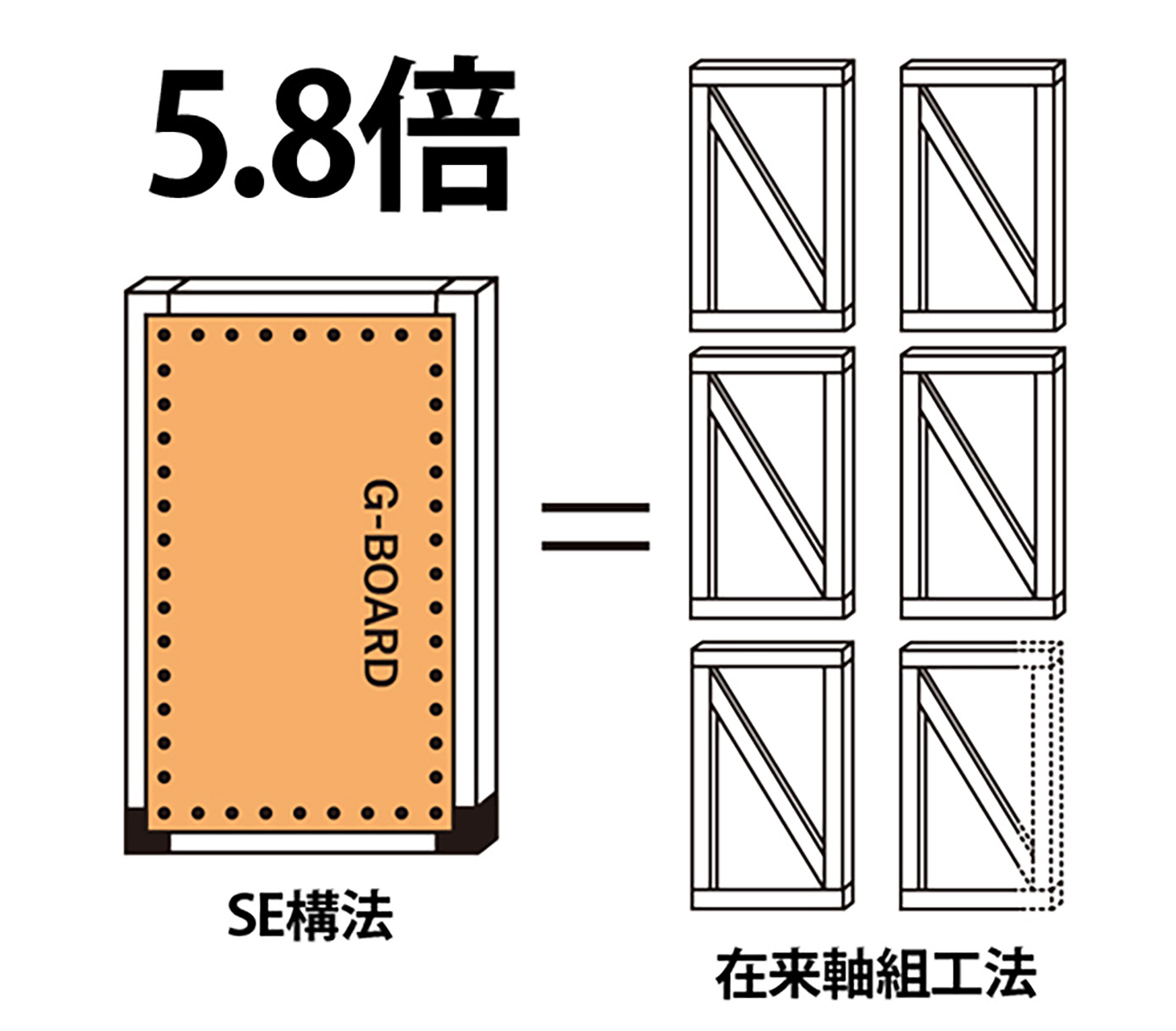

①新しい耐力壁の開発により、現状の1.5倍超の耐力向上

これまでの【構造用合板】+【CN釘】による耐力壁でも、在来工法の方筋交い対して3.5倍の強度を持っていましたが、今回新しく開発した【G-BOARD】+【TN釘】による新耐力壁は、在来工法の5.8倍の強度を発揮します。

壁倍率に換算すると11.7倍相当(両面貼で23.4倍相当)となり、これまでのSE構法よりも、更に壁の少ない大空間を安全に実現することを可能としています。

この設計の自由度の向上により、住宅はもちろん、非住宅の大規模木造建築においても大きな効果を期待します。

関連記事:耐震構法SE構法が「強くて、安い」のは構造フレームと耐力壁にワケがある

②SE構法の評定としての設計の範囲が大きく拡大

住宅のみならず、近年増えている非住宅の大規模木造建築物に対して、設計可能範囲が大きく広がりました。

大規模木造建築を計画するにおいても自由度は更に広がり、また、実際に確認申請を行う際にも、よりスムーズに進めていくことが可能です。

「SE構法」従来品 → 「SE構法 Ver.3」

階高:4.5メートル → 6.0メートル

最大スパン:12メートル → 制限無し

最高高さ:24メートル → 30メートル

延べ面積:3,000平方メートル → 制限無し

階数:5階建以下(変更なし)

③大規模木造建築用に標準部材を拡大

②と同様に、大規模木造建築に対する対応として、180㎜角の部材を標準化することで、スムーズな設計や施工を実現しました。

特に防火基準において木材を表す際には、もえしろ設計という手法を使いますが、その時にもえしろ分の太い材が必要になり、この新サイズの標準部材が大きく活用されます。

④性能を維持しながらSE金物をサイズダウン&軽量化

SE構法で使用される接合金物:SE金物について、近年の低炭素化の流れに伴い、軽量化やサイズダウンを実現しました。

コストダウンはもちろん、軽量化による輸送費や施工スピードについても効果を見込んでいます。

大きなポイントとしては、性能を落とさずに最適化としてサイズダウンをしたことがあります。

「SE構法」従来品 → 「SE構法Ver.3」

金物幅:77ミリ → 61ミリ

重量 :4.6キログラム → 3.95キログラム

・製造過程において一部の金物は、溶接工程をなくすことでコストダウン

SE構法ver3の技術:「G-BOARD」・「TN釘」

「G-BOARD」の採用と「TN釘」の開発により高耐力壁と大空間の両立が可能になり、そのポイントは下記です。

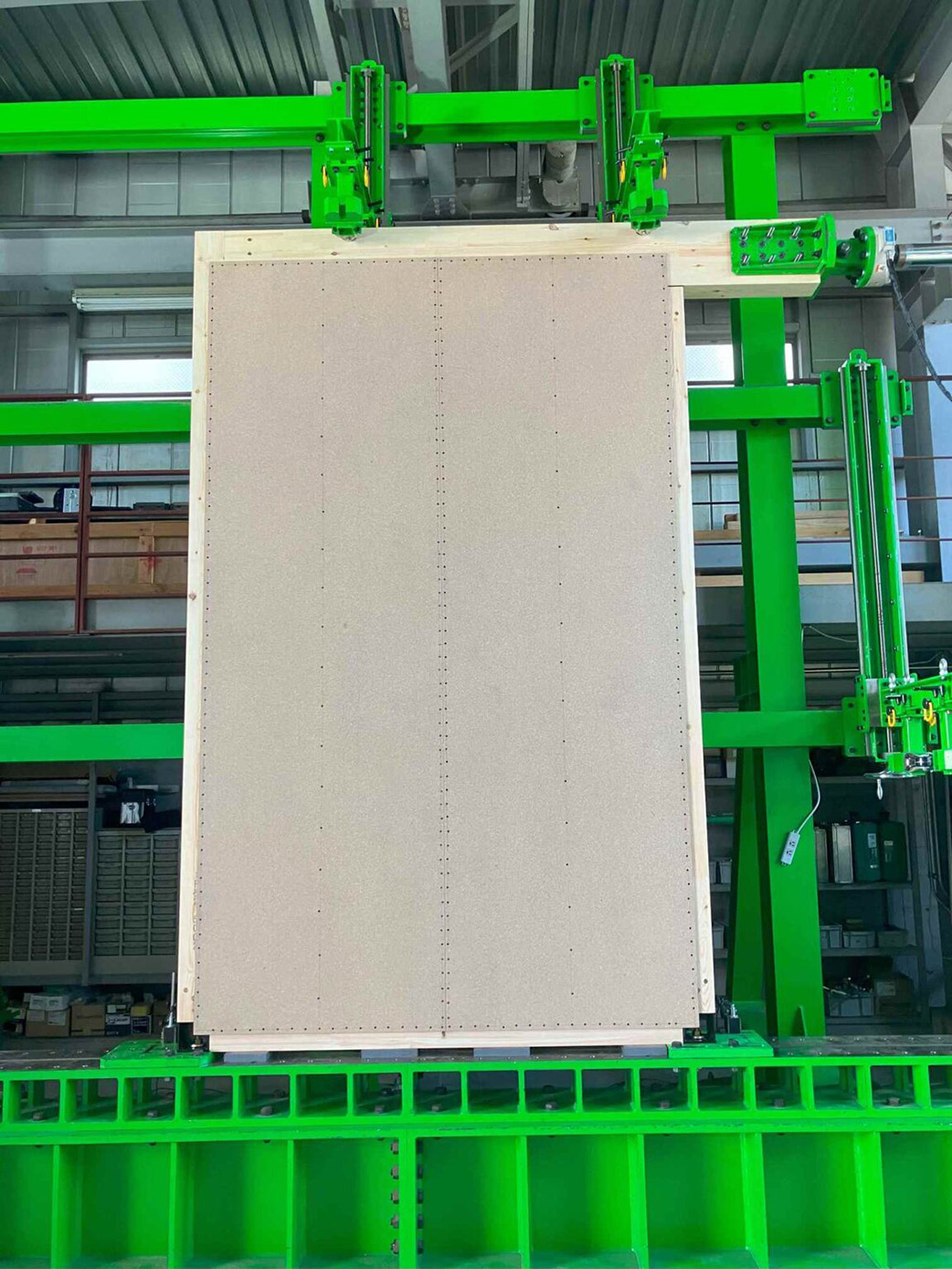

・耐力と剛性を備え、ほぼ100%木質廃棄物を原材料とする構造用パーティクルボード「G-BOARD」を採用。

・「G-BOARD」の性能を最大限に発揮するため「TN(Tough Nail)釘」を開発。

・壁倍率換算は11.7倍(両面で23.4倍)に相当する短期許容耐力。

(木造仕様規定では壁倍率は2.5倍、両面貼で5倍となっている)

・建築基準法改正によって、住宅での必要壁量が増えることに対し大空間の開放的な住宅設計が可能。

・従来の構造用合板より剛性が高く、地震時の建物変形を大幅に軽減。

構造用合板使用時:7.6KN/cm G-BOARD:16.2KM/cm(2.1倍)

「G-BOARD」は「SE構法 Ver.3」で標準採用する構造用パーティクルボードです。

木質廃材を主な原料としてEPD認証※を取得した工場で製造され、他の面材と比較しても面内せん断の性能が高いことが特徴です。

主に建築解体材などの木質廃棄物を原料として100%リサイクルされており、環境負荷軽減に貢献する製品です。

※EPD認証:Environmental Product Declarationの略称。日本語では環境製品宣言。製品・サービスのライフサイクル全体の環境情報を定量的に算出し、第三者検証により透明性と信頼性が高く見える化された仕組みのことを指します。

SE構法の評定について

「SE構法」は、Safety Engineering(Engineering For Safety)の略であり「工学的に安全な構法」を意味します。

「SE構法木質フレームシステム」は、5階建て以下の木造建築物に対応した構法で主要構造部材である柱梁にはJAS規格の構造用集成材を、接合部には専用金物であるSE金物を使用した木質ラーメンと面材耐力壁を組み合わせた架構形式が特徴の構法です。

構造評定では、大地震時の構造安全性の検討を含む構造設計が、建築基準法及び関連法令への対応と技術的に問題が無いことが審査されています。

エヌ・シー・エヌは2018年に新規の構造評定を取得し、その後4回の追加・更新を行うことで、社会的なニーズへの対応と新たな技術の導入を行ってまいります。

今後も技術と経験をもとに、構造計算に基づく高度な耐震性を誇る木造建築システムを提供しながら、「SE構法」の追求と木構造の開発・研究を継続する自社施設「木構造技術センター(TIMBER STRUCTURE LAB.)」を中心に、安全性を最優先に考慮しながら持続可能な未来を見据えた製品開発に取り組んでまいります。

まとめ

SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。

スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。

計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。

構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。