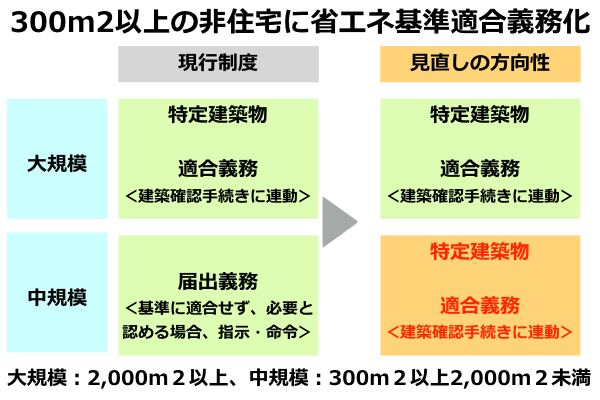

中大規模木造も省エネは必須の時代!300m2以上の非住宅は省エネ基準適合義務化へ

国土交通省は、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について(第二次報告案)を2018年12月3日に開催した社会資本整備審議会建築分科会の建築環境部会の会合で、大規模建築物に加え、中規模建築物を適合義務制度の対象とすることが適当であることを示しました。このコラムでは、その内容についてお伝えします。

<このコラムでわかること>

・省エネ基準の適合義務対象に中規模建築物を加える動き

・省エネ基準の適合性判定の手続き簡素化も

・中大規模建築も省エネ設計のノウハウを学ぶ時代に

省エネ基準の適合義務対象に中規模建築物を加える動き

現行の建築物省エネ法は、延べ面積2,000m2以上の大規模建築物(非住宅)に省エネ基準への適合を義務付け、建築確認時に建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を義務付けています。

報告案では、適合義務の対象拡大について「延べ面積300m2以上、2,000m2未満の中規模建築物(非住宅)」と明記しています。中規模建築物は基準適合率が91%と比較的高く、適合義務化による市場の混乱は少ないと見られています。

省エネ基準の適合性判定の手続き簡素化も

中規模建築物は、大規模建築物と比較して着工数が4倍以上で、審査機関の処理能力が追いつくか懸念されています。

報告案では、設計や工事監理の工程が圧迫されることをふまえ、申請者の手続き負担を増加させないよう、省エネ基準の適合性判定の手続き簡素化や完了検査の手続きの簡素化などを図るように求めています。

中大規模建築も省エネ設計のノウハウを学ぶ時代に

パリ協定では日本はエネルギー消費量の削減目標の達成に向けて、2030年度に13年度比で26%削減するという中期目標を掲けています。そのうち、建築分野の施策では全体の14%を削減するという明確な数字が示されています。

国土交通省の試算では、建築分野での目標は達成できるとしています。社会経済の影響を考慮すると、目標数値を達成できる範囲で設計の自由度を残すことも求められます。

日本政府は、2050年までに80%の温室効果ガス排出削減を目指すとしています。省エネ基準適合義務化の対象が拡大していくことは確実な流れですので、今後は中大規模建築物を設計する際にも省エネ設計に対する知識やノウハウが求められる時代になります。

まとめ

中規模建築物の設計を手がけるのは中小規模の建築士事務所が多数を占めます。設備部門を抱えているところが少なく、省エネ計算の外注費や申請料の費用負担も大きいです。着工後の設計変更に伴う費用負担も少なくありません。こうした実情をふまえて、確実に運用できる制度の整備を期待したいところです。