中大規模木造で知っておきたいZEB達成のポイント

近年注目されている「ZEB」。

世の中の関心は高まっていますが、具体的な内容・対応方法については、まだ広まっていないというのが実情で、「どのような基準かわからない」「どのような要素が影響するのかわからない」「なにをすればよいのかわからない」、といった方も、多くいらっしゃるかと思います。

ZEBを達成するためには、どのような点に注目すればよいのか。

この記事では、「ZEB」達成のポイントについて概要を解説します。

<このコラムでわかること>

◾️ZEBの概要

◾️ZEB評価の構成

◾️ZEB評価の対応方法

◾️ZEB達成のポイント

◾️まとめ

◾️SE構法へのお問合せ、ご相談について

ZEBの概要

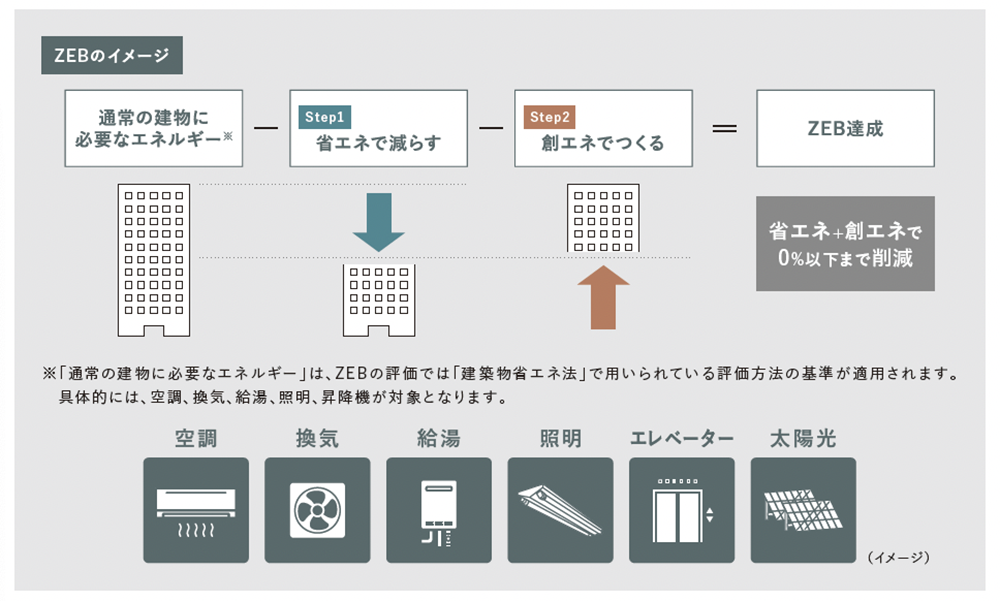

ZEBとは、Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、「ゼブ」と呼びます。

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。

建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはできません。

省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにすることができます。

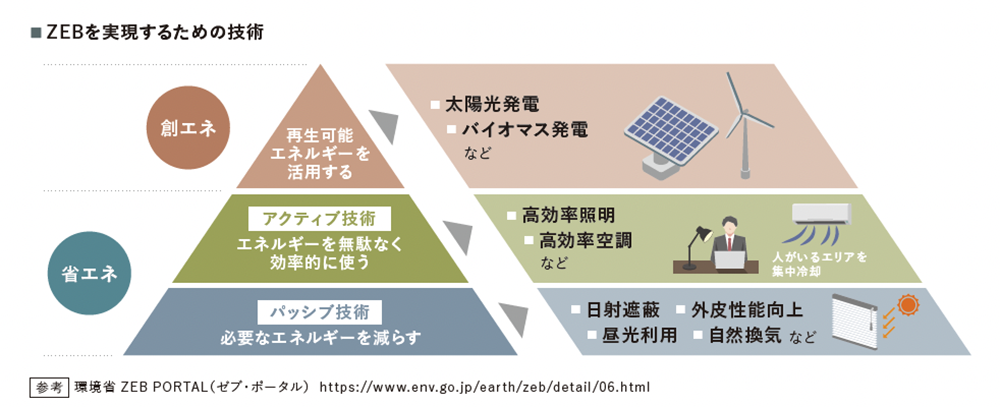

ZEBを実現するための技術は、下記の二つに分けられます。

・「エネルギーを減らすための技術(省エネ技術)」

・「エネルギーを作るための技術(創エネ技術)」

さらに省エネ技術は、下記の二つに分けられます。

・「建物内の環境を適切に維持するために必要なエネルギー量(エネルギーの需要)を減らすための技術(パッシブ技術)」

・「エネルギーを効率的に利用するための技術(アクティブ技術)」

ZEB評価の構成

ZEB(Net Zero Energy Building)の評価は、建物がどれだけエネルギーを「減らし(省エネ)」、どれだけ「創り出している(創エネ)」かという視点で構成されており、主に次の2つの観点から評価されます。

① 再生可能エネルギーを除く削減率(=純粋な省エネ性能)

これは、建物の設計時において自然エネルギーの利用や高効率な設備、パッシブデザインなどを通じて削減した一次エネルギー消費量の割合を示すもので、「建物自体の省エネルギー性能の高さ」を直接評価する指標です。

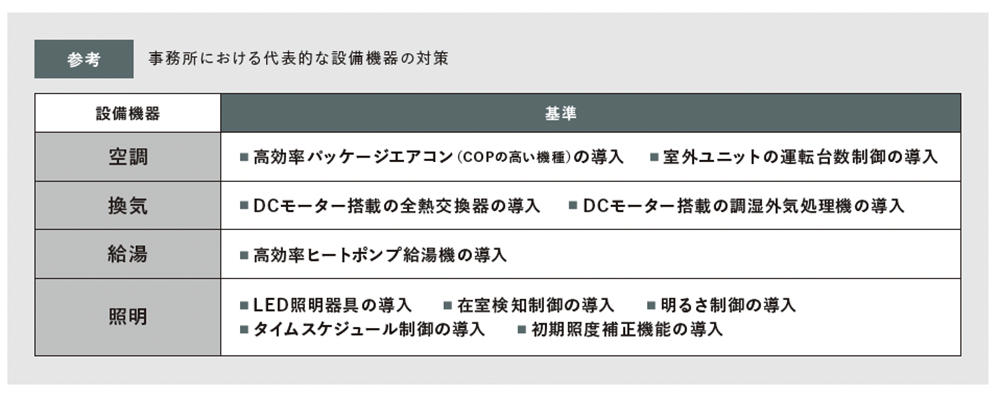

・設備機器(空調、照明、給湯など)の高効率化

・建物形状や断熱、日射遮蔽といったパッシブ手法

・エネルギーマネジメントシステム(BEMSなど)の導入

ZEB Ready や ZEB Oriented の評価では、この「再エネを除いた削減率」のみで判定され、ZEBへのステップアップの基礎となる評価項目です。

② 再生可能エネルギーを含む削減率(=創エネによる補填)

この項目は、建物に設置した太陽光発電や地中熱利用システムなどの再生可能エネルギー設備によって創り出したエネルギー量を含めて、年間の一次エネルギー消費量がどれだけ削減されたかを示します。

・太陽光発電(PV)の設置容量

・自家消費型の蓄電池システムとの併用

・再生可能エネルギーによる給湯・空調補助

この評価は、「ZEB」および「Nearly ZEB」の段階において特に重要で、最終的にエネルギー消費と創出の収支がゼロに近づくかどうかを判断するための決定的な指標です。

ZEB評価は、このように「建物そのものの省エネ性能」と「再エネによる補完力」の両輪で成り立っており、段階的にZEBレベルへ到達するための明確な設計指標となります。

特に設計段階では、まず再エネを除く削減率の確保が基本となり、その後に再エネ導入による最終バランス調整が重要となるのがZEB設計の基本的なアプローチです。

ZEB評価の対応方法

ZEB評価の計算は、建築物省エネ法で用いられている評価ツール「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」を用いて実施します。

この評価ツールは、「標準入力法」「モデル建物法」「小規模版モデル建物法」の3種類があります。(2024年6月時点)

ZEBの検討は高い基準の達成が求められるため、最も詳細に評価できる「標準入力法(通称:WEBPRO)」が用いられます。

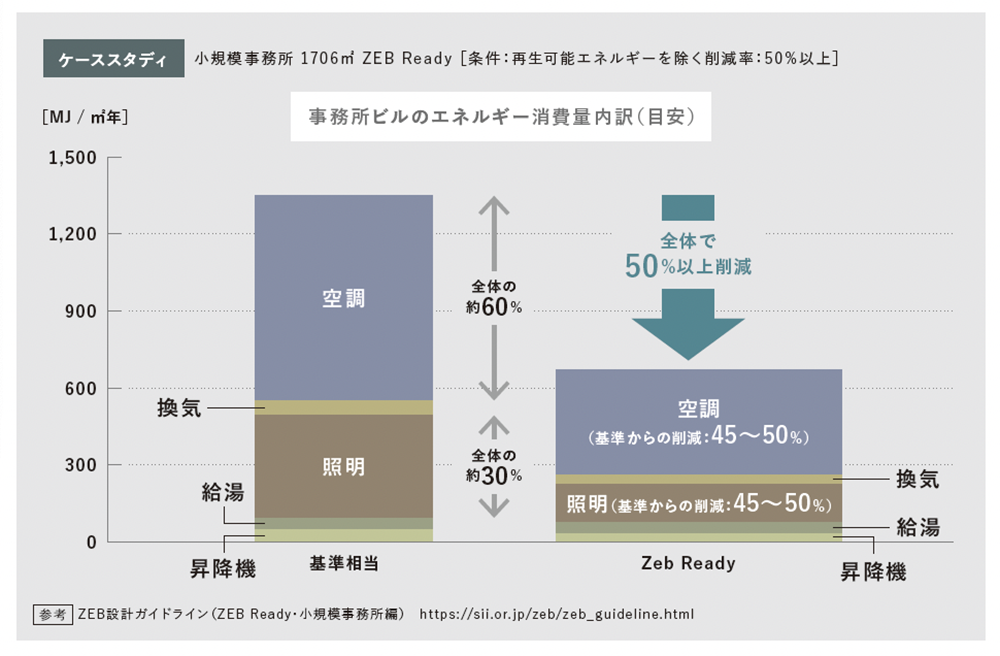

上記の評価ツールでは、「設備機器の効率・数量」が大きく影響します。

ZEB達成のためには、「高効率な機器」を「なるべく少ない数量」で採用する計画とすることが重要です。

ZEB達成のポイント

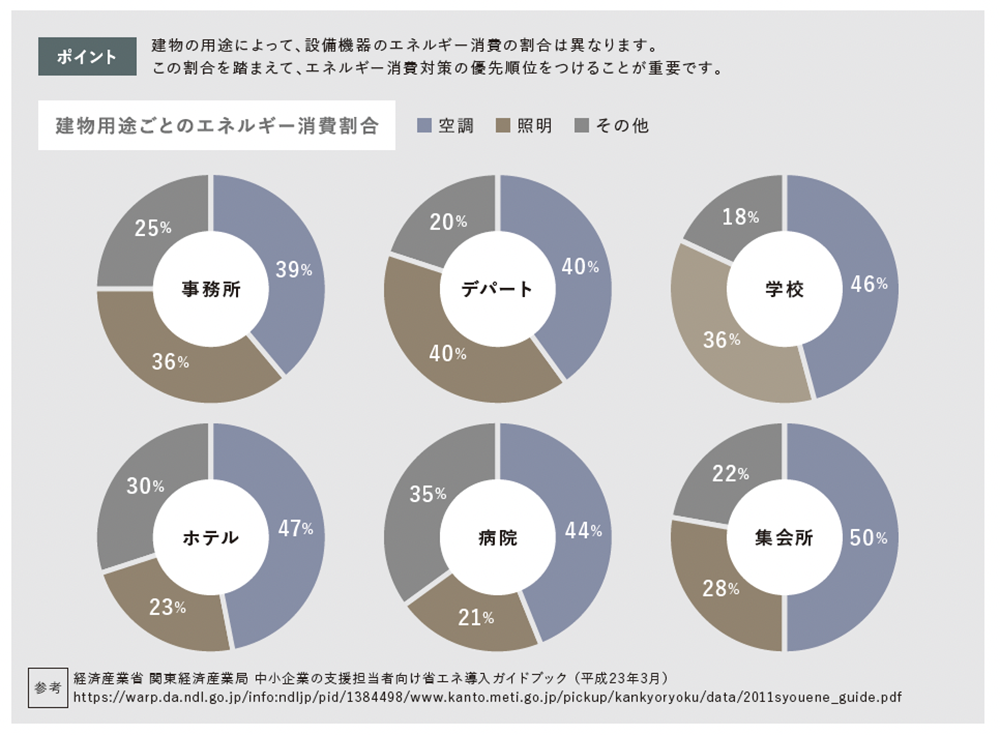

ZEBの評価には、設備機器の選定が大きく影響します。

設備機器の選定には、「設備設計」と「省エネ計算」の双方が必要です。

計画の初期段階で、設備設計による「設備能力が不足しない機器選定」と、省エネ計算による「消費エネルギーが少ないことの確認」の双方を実施して、過不足がなくバランスの良い設備機器を選定することが重要です。

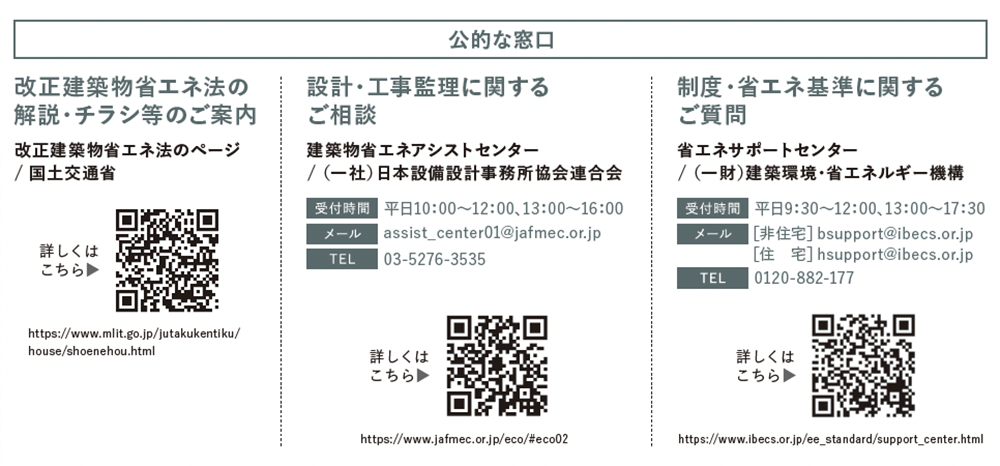

設計・工事監理に関するご相談/「建築物省エネアシストセンター」

まとめ

ZEB(ゼブ)とは、建物で消費する一次エネルギーを可能な限り削減し、太陽光発電などの再生可能エネルギーによってエネルギーを創出することで、年間のエネルギー収支を実質ゼロに近づけることを目指す建築物のことです。

人が暮らし、活動する空間では完全なエネルギー消費ゼロは困難ですが、「省エネ(使うエネルギーを減らす)」と「創エネ(使うエネルギーをつくる)」の両立によって、ネット(正味)でのゼロを実現するのがZEBの基本思想です。

ZEBの技術構成は「エネルギーを減らすための技術(省エネ技術)」と「エネルギーをつくるための技術(創エネ技術)」に大別され、さらに省エネ技術は「パッシブ技術(断熱・日射遮蔽など)」と「アクティブ技術(高効率空調・照明など)」に分かれます。

評価の際は、「再生可能エネルギーを除く削減率(建物自体の省エネ性能)」と、「再生可能エネルギーを含む削減率(創エネ含む実質的削減)」の2つの指標が用いられます。

ZEB ReadyやZEB Orientedでは再エネを含まない省エネ性能のみで評価され、ZEBやNearly ZEBでは創エネ効果も含めて判断されます。

評価計算には「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」を使用し、特にZEBの達成には最も詳細な評価が可能な「標準入力法(WEBPRO)」が推奨されます。

この計算では、設備機器の性能や数量がBEI(一次エネルギー消費量指標)に大きく影響するため、設計初期段階からの戦略的な機器選定が不可欠です。

設備設計と省エネ計算を並行して行い、性能とバランスを両立させることがZEB実現の鍵です。

ZEBは、今後の建築における新しいスタンダードとされ、国のエネルギー基本計画でも「2050年には建築物ストック全体がZEB・ZEH水準に達することを目指す」と明記されています。

環境配慮はもちろん、エネルギーコスト削減、災害時の自立性確保、企業価値の向上といった多面的なメリットも備えており、ZEBは今後の建築計画において中心的な位置づけとなる存在です。

SE構法へのお問合せ、ご相談について

非住宅木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。

1.構造設計

SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。

2.概算見積り

SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。

3.調達

物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。

4.加工

構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。

5.施工

SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)

↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。

https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/

非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。

SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。

スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。

計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。

構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。