SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」

店舗においても木造化・木質化が進んでいます。

「持続可能な開発目標(SDGs)」「脱炭素社会」「環境社会、企業統治の要素を考慮する(ESG投資)」への対応が求められる時代になり、木造建築は更に注目されています。

特に、高品質で低コスト、短工期が求められる店舗を、確実に設計・施工するために有効な工法が「システム化された木造」であるSE構法です。

このコラムでは木造の構造躯体にSE構法を採用した店舗の事例紹介をしながら、意匠計画やSE構法の構造設計等のポイントについてお伝えします。

<このコラムでわかること>

・店舗を大規模木造(SE構法)で実現する時代

・SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」の概要

・SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」の意匠設計

・SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」の構造設計

・SE構法が店舗に適している理由

・まとめ

店舗を大規模木造(SE構法)で実現する時代

発注者のSDGsや脱炭素社会に貢献できる建築を作りたいという意向が強まっており、店舗に木造(SE構法)が採用される事例が増えています。

関連記事:木造化が必須な時代に!発注者向け大規模木造のメリット解説

店舗においては、SE構法の構造スペックをうまく活用することで、木造では実現が難しい大空間や大開口がある建築を実現することができます。

店舗は鉄骨造で計画されることが多かった用途の建築ですが、木造で計画することでコストを抑えつつ、温かみを感じる建築を実現することができます。

店舗は、法27条による特殊建築物です。3階建て以上は耐火建築物、2階建てで床面積の合計が500m2以上の場合は準耐火建築物とする必要があります。店舗における建築基準法の規定の詳細については下記の記事をご参照ください。

SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」の概要

「Coconimo SAIDAIJI」は、近畿日本鉄道大和西大寺駅前に誕生した木造平屋の商業施設で、主導したのは「近鉄不動産株式会社」です。

この商業施設では、容積率を使い切ることよりも、小さな建物の群配置によって豊かな外部空間を生み出し、そこを人びとが選択的に歩きたくなるように通路を設え、商業店舗の賑わいや魅力が溢れ出るような半外部空間を配置するほうが、住宅地周辺の商業施設のあり方としてふさわしいと判断されました。

その結果、この商業施設は、この街に住む人たちの日常に寄り添った空間をつくることがコンセプトになっており、ふと立ち寄りたくなる親しみやすいスポットが求められていると考え、この施設の中心に芝生広場を据えて、それを囲む施設群によって構成されています。

1,500㎡ほどの商業地域に容積率を40%しか使わず施設を建てるという戦略により、駅前に「ホッとする空間」が実現しています。

<「Coconimo SAIDAIJI」の概要>

・用途:店舗

・構造:木造(SE構法)

・階数:平屋建て

・延床面積:582.39㎡

SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」の意匠設計

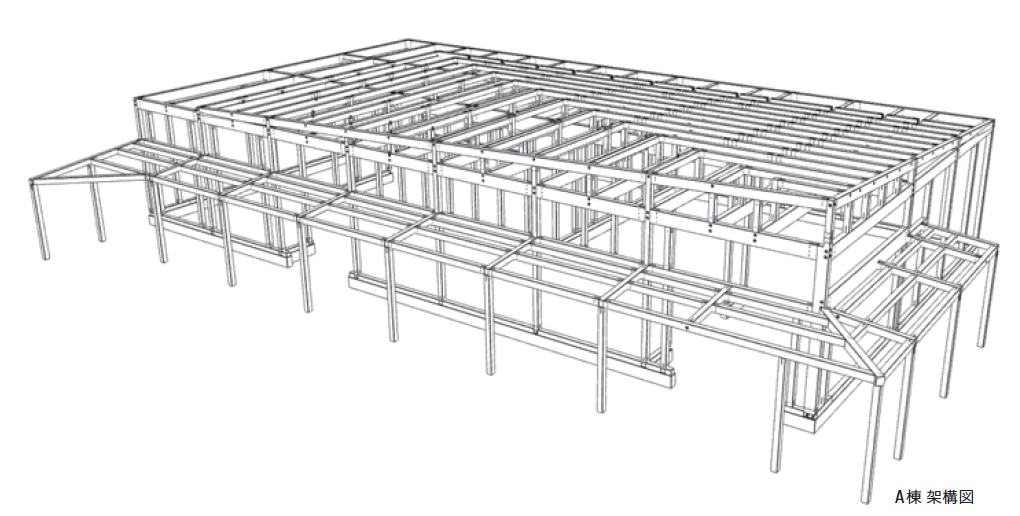

「Coconimo SAIDAIJI」は、中央に芝生広場を設け、駅前のロータリーから見て右側に近鉄不動産が運営する施設(A棟)、左と奥の3棟(左手前からD・C・B棟)が商業店舗で、テナントは主に飲食店です。

「Coconimo SAIDAIJI」における広場と低層の建物群と散策路の組合せは、近年見られるようになった商業施設のひとつのスタイルです。

敷地は3面に接道しており、この商業施設を通って東側に通り抜けることもでき、路地の役割も担っています。

この木造の店舗には、SE構法による開放的な空間構成を軸に、さまざまな設計のアイデアが盛り込まれています。

意匠設計のポイントは下記です。

・建物群に一体感を与えているのは、連続した庇の効果です。

・各棟は芝生広場側に庇を張り出し、1,800mm幅の下屋空間を設け、それを連続させて互いをつなぐとともに、建物と広場の間の中間領域的空間をつくり出しています。

・庇の張り出しが大きいことで、各店舗は日射の直接的な影響も受けにくくなるので、環境面からも効果的です。

・各棟の屋根形状に特徴を持たせるべく、棟を対角線に架けており、屋根勾配は1/10と緩やかですが、切妻屋根がもたらす均質で和風な印象を軽減し、各棟に独立性を与えています。

・下屋の架構は主要構造体ではないこと、庇の梁とA棟の架構の接合部の間にも耐火被覆を施したことで、木部の現し仕上げが認められ、下屋空間の軽やかさを生み出しています。

・近鉄不動産が自ら運営するA棟は12,000mm×22,000mmの矩形平面で、B・C・D各棟の3倍近い大きさがありますが、それを感じさせないのは、庇の設置に加え、勾配屋根の最高高さと最低高さをそろえていること、外壁をベンガラ色の塗装と1,000mmピッチで取り付けた木製縦桟というデザインで統一した設計手法によるものです。

・4棟の木造平屋の建物が芝生広場を囲むように建ち、広場には3本の木を植え、それらを囲むようにベンチを据えています。

関連記事:耐震構法SE構法のプランニングがうまくいく設計の考え方を徹底解説

SE構法の店舗の事例紹介「Coconimo SAIDAIJI」の構造設計

SE構法の構造スペックをうまく活用すると、木造では実現が難しい大空間、大開口などを実現することができます。

SE構法であれば、店舗で求められるスパンの大きい空間にも対応できますし、架構をシンプルにすることが可能です。

SE構法は、許容応力度計算に加えて偏心率のバランスを考慮した構造設計を行なっておりますので、外壁(耐力壁)の位置も意匠のデザインに合わせて決定することができます。

SE構法は、独自のSE金物を使用した断面欠損の少ない構造によって柱と梁とを接合し、優れた耐震性能を実現しています。

SE構法は表面にネジ切り加工を施した通常のボルトの約2倍の強さを持つSボルトを木材にねじ込み、高強度のSE金物との組み合わせにより、耐震性の高いラーメン構造を実現しています。

今回の店舗におけるSE構法の構造設計の主なポイントは下記です。

・SE構法の構造スペックを活かして、大空間や大開口を実現しています。

・B・C・Dの飲食店舗棟はいずれも8,000mm×12,000mmの無柱空間です。

・庇側壁面の柱をすべて平角柱(隅部は120mm×360mm、中央部は120mm×240mm)とすることでこの壁面の耐力壁をなくし、開口部を大きく取れるようにして、店舗としての利便性を向上させています。

・東・南側のB・C・Dの3棟は飲食店舗で、床面積を100㎡未満として準耐火構造で実現しています。

・西側のA棟は約270㎡と、他より大きく、耐火構造で実現しています。

・SE構法が非住宅木造の構造躯体を「強くて、安く」提供できるのは、設計から施工までのシステム化された仕組みに加えて、構造用集成材の一般流通材をベースとした構造材と専用のSE金物による合理的な構造フレームと耐力壁の併用がその理由です。

関連記事:耐震構法SE構法が「強くて、安い」のは構造フレームと耐力壁にワケがある

SE構法が店舗に適している理由

SE構法が店舗に適している理由は下記です。

1.工期が短いため事業に対応しやすい

短工期に対応する必要があり、そのために最も適した工法が「木造」になります。

NCNが提供するSE構法は、一般に流通している構造用集成材を採用している工法のため、原則構造材発注後60日間で構造材を現場に搬入することが可能です。(特注材の有無や社会情勢等により変動がありますので計画時にお問合せください)

構造躯体の加工は全て提携するプレカット工場で加工後に現場に搬入しますので、工事着工から建て方まで短期間にスムーズに進められます。

関連記事:補助金事業には木造がベスト!木造がRC造やS造より工期短縮できる理由

2.耐火建築物・準耐火建築物に対応しやすい

木造で計画する際には、まず耐火要件を確認する必要があります。

木造は耐火建築物・準耐火建築物・その他建築物と要求される耐火性能によって、意匠性、コスト、工期等に大きく影響してきます。

計画の初期段階より、木造の耐火要件を押さえておくことによって、以後の計画をスムーズに進めることが可能です。

階数や規模により建築基準法で「耐火建築物」とすることが求められることがあります。

「木造耐火」の仕様を満たす必要がありますが、木造(SE構法)でも「耐火建築物」の対応は可能です。

関連記事:木造でも耐火建築物は可能!大規模木造における耐火建築物まとめ

関連記事:広がる木造準耐火の可能性!大規模木造における準耐火建築物まとめ

店舗、事務所のように低層の建築は、計画内容を整理し、可能ならば準耐火建築物の仕様で設計することができると、耐火建築物と比較してコストパフォーマンスの高い木造建築が実現できます。

関連記事:木造の準耐火建築物の可能性が広がる!改正建築基準法の解説

3.木造建築は人や環境に優しい

木の温かみ、香りは人の気分を和らげてくれる沈静作用があります。木はやすらぎと心地よさをもたらしてくれる優しい材料です。

教育施設の調査において木材利用は、子ども達のストレス緩和、集中力の向上、インフルエンザや怪我の抑制効果などの報告があり、木造の建物は健康にも優しい建築物です。

関連記事:中大規模木造は人や環境に優しい理由

まとめ

SDGs、脱炭素社会、ESG投資への対応が求められる時代になり、店舗を木造で建設することは、自社の企業姿勢を訴求できることにつながります。

店舗、事務所のような用途の建築においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、納期短縮、施工性向上を実現することができます。

SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。

スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。

計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。

SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。

構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。