中大規模木造で公共建築物を建てるためのポイント

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が2010年10月施行されました。これにより、「国が整備する低層の公共建築物は、原則すべて木造化」を計ることになり、木材利用促進のための支援措置も整備されています 。公共建築物における中・大規模建築物の木造化について、その現状と課題を考察し、活用するためのポイントについて解説します。

<このコラムでわかること>

・公共建築物の木造化の現状

・公共建築物の木材利用推進の課題

・公共建築物で木造化を考える上でのポイント

公共建築物の木造化の現状

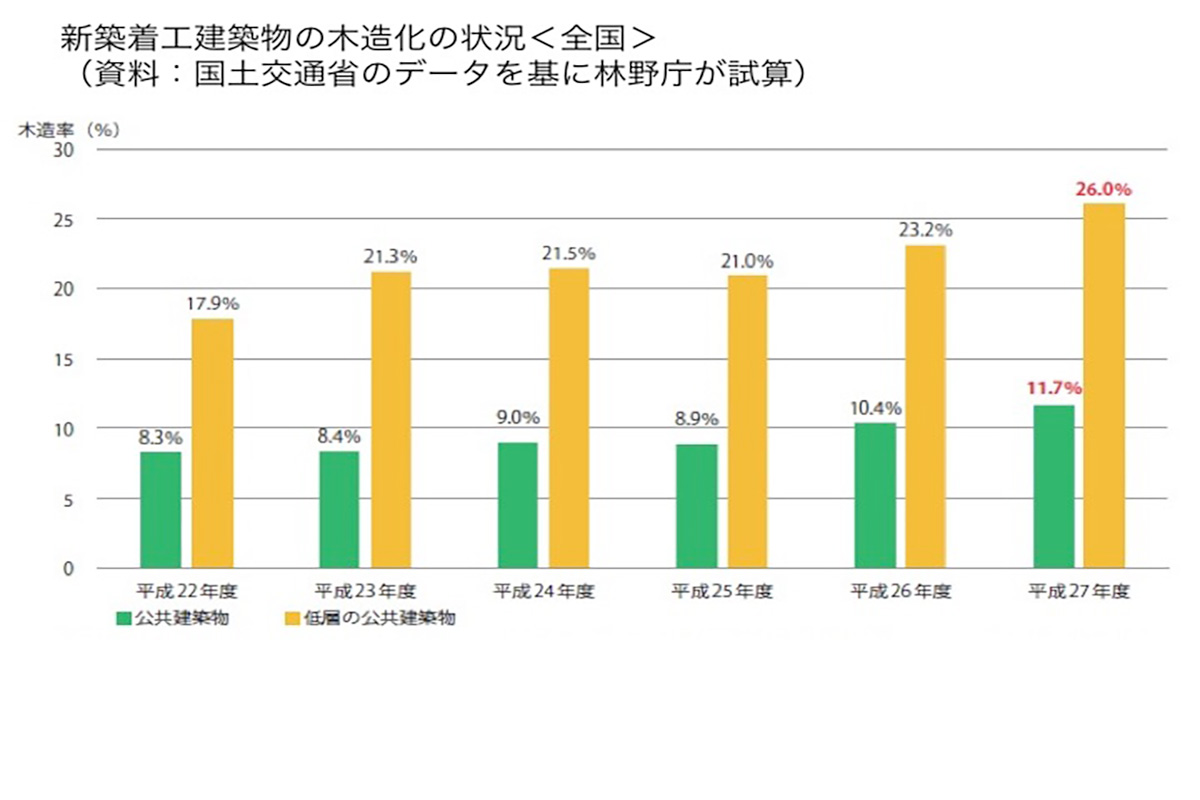

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行後の木造率の推移を見ると、公共建築物全体では平成22年度の8.3%から平成27年度は11.7%に伸び、積極的に木造化を推進すべき3階建以下の低層公共建築物では、平成22年度の17.9%から平成27年度は26.0%に伸びています。(「建築着工統計調査」(国土交通省)のデータを元に林野庁が試算)

今後、公共建築物の木造化をさらに伸ばすには、中高層建築物の木造率を上げると共に、低層建築物の木造率をさらに上げることが、大きなテーマの一つになります。

公共建築物の木材利用推進の課題

原則木造化が求められる低層建物では、主にコスト面、技術面、人材面、木材調達面、建築物の性能面で課題があります。

・コスト面:耐火構造とすることや大断面集成材の使用によるコスト増、維持管理に関わるコスト増、木造と非木造のコスト比較情報の不足等

・性能面:建築計画が木造で対応しにくい設計内容のものが多い

・人材面:設計者や発注者の木造建築に関する知識の不足等

・木材調達面:JAS製材品、地元産材、乾燥材等の調達が困難

・建築物の性能面:耐久性、耐水性、遮音性等の確保のための木造化が困難

国も木造化を促進すべく、法律に基づく基本方針を示しています。木材利用促進のために地方公共団体は法律に基づいて策定した都道府県や市町村方針に基づく措置の実施状況を定期的に把握して課題を分析することや、地方公共団体の関係部局が横の連携を構築すること、CLTや木質耐火部材について、公共建築物への積極的な活用を促進することなどを、追加規定しています。

公共建築物で木造化を考える上でのポイント

建物すべての部分にとにかく木材を使えばよいということではなく、使えるところ、使ったほうがよいところに「適材適所」で木材を使うことが、木造化を考えるときには重要になります。

また都市部の防火エリアで木造が建てにくい場合は、木造化ではなく、木質化を試みるべきです。床や腰壁であれば内装制限はかからず、木材を使える余地があります。

公共建築物を木造化もしくは木質化が実現できるかを、これからさらに探っていき、木材利用の普及と新たな展開を建築実務者全体で考えて行く必要があるでしょう。

まとめ

日本では国土保全など森林の多面的機能の低下が懸念されています。このような状況を克服するには、木を使うことにより森を育て、林業の再生を図ることが急務となっています。国の木材利用の取り組みは、公共建築物の木造化を進めることにより、民間事業者の主体的な取り組みを促すことにつながり、木材需要の拡大が期待されています。

NCNが提供する耐震構法SE構法でも、公共建築物の実績は多数あります。NCNへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。