当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

考察 強い家をつくる

【考察 強い家をつくる vol.1】

台風に強い家づくりのインデックス

大型の台風が来ると、テレビやインターネットのニュースで、屋根や外壁が飛んだり損傷した映像を目にすることがあるかと思います。こうなってしまうと、家具・家財が風雨に晒されるだけでなく、場合によっては、その後、住むことができなくなるため、我が家がシェルターの役割を果たさなくなってしまいます。

では、こういった状況を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。

ニュースで、「平均風速」や「最大瞬間風速」という言葉を耳にすると思います。

この「平均風速」とは、10分間の平均、「最大瞬間風速」は 3秒間の平均値である瞬間風速の最大値で、この値と被害の関係は表1のようになります。なお、平均風速に対して瞬間風速は 1.5倍~3倍程度になります。

| 風の強さ (予報用語) |

平均風速 (m/s) |

瞬間風速 (m/s) |

建物の被害 |

|---|---|---|---|

| やや強い風 | 10以上 15未満 |

20 | 樋(とい)が揺れ始める |

| 強い風 | 15以上 20未満 |

屋根瓦・屋根葺材がはがれるものがある 雨戸やシャッターが揺れる |

|

| 30 | |||

| 非常に強い風 | 20以上 25未満 |

屋根瓦・屋根葺材が飛散するものがある 固定されていないプレハブ小屋が移動、転倒する |

|

| 25以上 30未満 |

40 | ||

| 固定の不十分な金属屋根の葺材がめくれる 養生の不十分な仮設足場が崩落する |

|||

| 猛烈な風 | 30以上 35未満 |

50 | |

| 35以上 40未満 |

外装材が広範囲にわたって飛散し、下地材が露出す るものがある |

||

| 40以上 | 60 | ||

| 住家で倒壊するものがある 鉄骨構造物で変形するものがある |

|||

※気象庁ホームぺージより引用

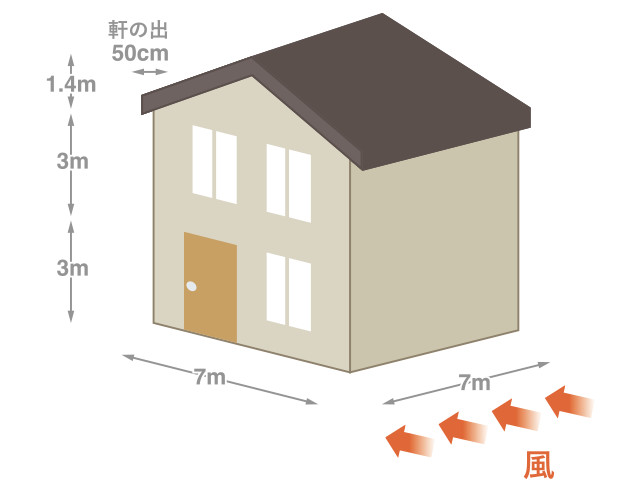

建物を建てる時の基準となる建築基準法では、過去の台風の記録に基づいて構造計算で用いる風速(基準風速)が 30m/s~46m/s の範囲で決められています。ということは、表1と見比べると、建築基準法では、瞬間風速で 40m/s~60m/s の猛烈な風を想定していることになります。なお、建築基準法に基づき図1に示す住宅にかかる力を計算すると、建物全体で約 4 トンの力が風によってかかることになります。

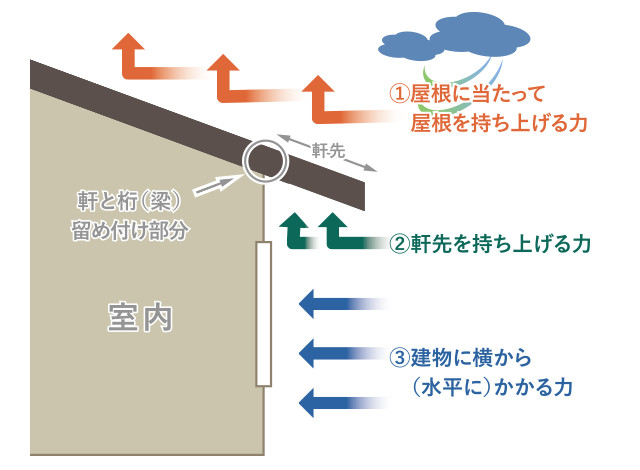

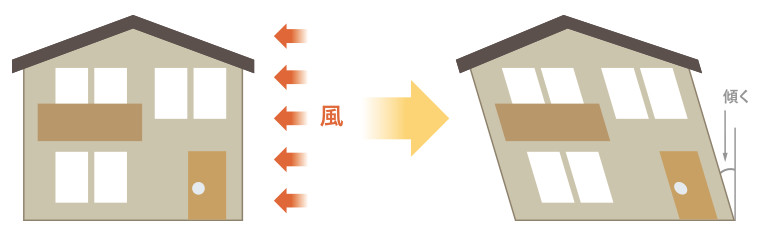

台風によって強い風が吹くと家には、図2のように、大きく分けて 3つの力がかかります。

主に、屋根が飛ぶ原因となる力は①と②で、外壁が飛んだり損傷する原因となる力は③となります。

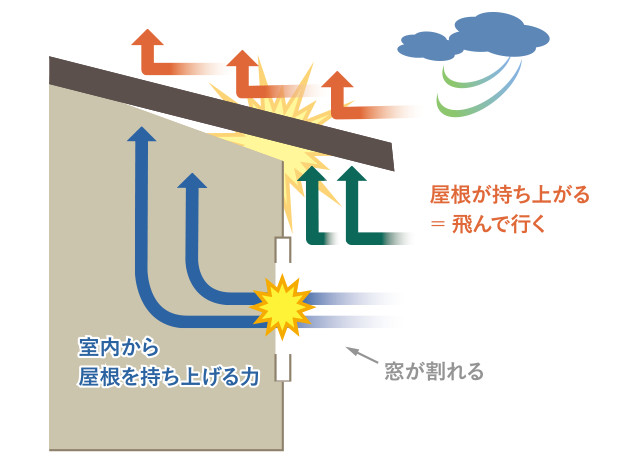

そして、飛散物によって窓ガラスが割れてしまうと、図3のように、室内に風が吹き込み、この風が室内から屋根を持ち上げようとするため、屋根が飛んでしまう可能性が上がります。ということは、窓ガラスが割れないように、シャッターや雨戸を取り付けることは、台風に強い家づくりに繋がることになります。

また近年では、耐風性能が高い留め付け方の瓦などの屋根葺き材や、外壁材も開発されており、これらの商品を使うことで風によって家が損傷することを防ぐことが可能です。

窓ガラスが割れない場合であっても、図2の〇で囲んだ軒と桁(梁)の留め付け部分には屋根を持ち上げようとする力がかかります。この部分について建築基準法では、「緊結すること」とだけ書かれており、要求性能は書かれていません。この部分の要求性能を図1の住宅を例に構造計算すると、長さ1mあたり170kgの力になります。これに対して、釘1本で留めただけだと19kg、一般的な木造住宅で使われるひねり金物と呼ばれる補強金物だと140kgの力にしか耐えられないため、屋根が飛ぶ可能性が高くなります。一方、SE 構法で使われるタルキビスだと200kg、台風に対して安全な家が設計できます。

台風に強い家を作るには、

の3つがポイントとなります。

特に、③については、構造計算すると建物の各部分にかかる力を求め、それに耐えられる金物を選択するため、台風に対して安全な建物が設計できます。

小谷 竜城

株式会社エヌ・シー・エヌ 技術開発部所属

東京大学農学生命科学研究科生物材料科学専攻 博士課程修了

博士(農学)

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)