当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

地震に備える家庭の備蓄品リスト|暮らしを守るために今できることのインデックス

地震大国である日本に住む私たちにとって、水や食料などの「備蓄」は欠かせないものです。しかし、せっかくの備えも、それを保管する家が地震で壊れてしまっては、その効果を十分に発揮できません。本当の防災とは、備蓄というソフト面の準備と、地震後も住み続けられるハード面の「家」がそろってこそと言えるでしょう。

この記事では、具体的な備蓄リストから、備蓄品と住まいを守る「地震に強い家」の重要性まで解説します。今すぐできる備えと、未来の安心を守る家づくりを考えていきましょう。

大地震が発生すると、電気・ガス・水道といったライフラインが途絶え、スーパーやコンビニから商品が消え、食品や生活用品が足りなくなります。支援物資が届くまでには時間がかかるため、まずは自分たちの力で数日間を乗り切る必要があります。その生命線となるのが、家庭での備蓄です。

家庭での備蓄を始めるにあたり、まず考えるべきなのは「量」です。災害発生後、人命救助が最優先されるため、被災者全員に支援物資が行き渡るまでには一般的に3日程度かかると言われています。そのため、備蓄は「最低でも3日分」を基本としましょう。

しかし、南海トラフ巨大地震のような大規模災害を想定する場合は、支援の到着がさらに遅れる可能性も考慮し、より安心して過ごせる「7日分(1週間分)」を準備することをおすすめします。

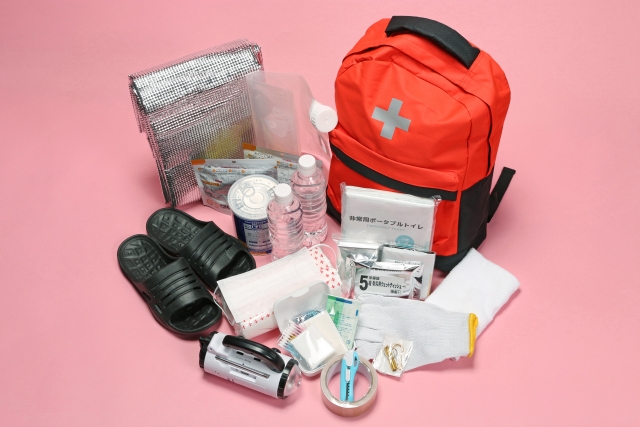

具体的に何をそろえればよいのかわからない方に向けて、基本的な備蓄品をカテゴリー別にリストアップしました。ご家庭の状況に合わせて、内容を過不足なくチェックしてみてください。

食料は、命を維持するために最も重要です。調理不要で食べられるもの、簡単な調理で済むものを中心にそろえましょう。

・飲料水(1人1日3リットルが目安)

・レトルトご飯、アルファ化米、カップ麺、パック餅

・缶詰(サバ缶、ツナ缶、焼き鳥缶など)

・レトルト食品(カレー、牛丼、スープなど)

・栄養補助食品、カロリーメイト、プロテインバー

・お菓子、チョコレート、飴など

断水に備え、感染症を防ぐために不可欠です。特に簡易トイレは忘れずに準備しましょう。

・簡易トイレ、携帯トイレ(1人1日5回が目安)

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・ウェットシート、からだ拭きシート

・マスク

・消毒用アルコール、除菌スプレー

・歯磨きシート、マウスウォッシュ

ライフラインの停止に対応し、安全と情報を確保するためのアイテムです。

・懐中電灯、ヘッドライト、LEDランタン

・乾電池(各種サイズを多めに)

・モバイルバッテリー(スマートフォンの充電用)

・携帯ラジオ

・カセットコンロ、カセットガスボンベ

・軍手、スリッパ(ガラス片などから身を守る)

基本の備蓄に加えて、ご家庭の状況に合わせた備えも必要です。

・乳幼児:粉ミルク、液体ミルク、離乳食、おむつ、おしりふき

・高齢者:常備薬、お薬手帳のコピー、介護食、入れ歯洗浄剤

・ペット:ペットフード、水、トイレシート、常備薬

「7日分の備蓄」と聞くと、一度にそろえるのは大変だと感じるかもしれません。そこでおすすめしたいのが「ローリングストック」という、無理なく続けられる備蓄法です。これは、普段から使う食料品や日用品を少し多めに購入し、賞味期限の古いものから消費し、使った分だけを新しく買い足していく方法です。

このサイクルを繰り返すことで、常に一定量の新しい備蓄が家庭にある状態を保つことができます。ローリングストックの最大のメリットは、特別な防災食を管理する手間が省け、賞味期限切れの心配がなくなること。習慣化するコツは、備蓄品を「いつか使う非常食」ではなく「いつも使う食材」として意識することです。棚などの奥にしまい込まずにキッチンの取り出しやすい場所に置き、週末の食事に缶詰やレトルト食品を積極的に活用するなど、日常生活の中に消費する機会を組み込むことで、管理がぐっと楽になります。

また、備蓄品の保管場所にも工夫が必要です。すべての備蓄を一つの場所にまとめておくと、地震でその場所が被害を受けた場合にすべてを失うリスクがあります。そんなときは、次のように分散収納するのがおすすめです。

【分散収納の例】

・食料:キッチン

・衛生用品:洗面所やクローゼット

・懐中電灯やスリッパ:寝室

種類や用途に応じて複数の場所で管理することで、家の一部が損傷しても、どこかから必要なものを取り出せるようになります。

十分な量の備蓄品をそろえ、ローリングストックで管理も万全。「これで地震対策は完璧」と思っても、「家」そのものが地震後も安全でなければ意味がありません。地震による住宅被害を再認識し、耐震性のある家を建てましょう。

もし、大地震によって自宅が大きな被害を受けたらどうなるでしょうか。想像してみてください。強い揺れで家が半壊し、備蓄品を保管していたキッチンや物置が瓦礫に埋もれてしまったら、せっかくの備えは取り出すことすらできません。たとえ備蓄が無事でも、家自体が危険な状態になれば、安全のために立ち入ることさえ許されなくなります。

そうなると、選択肢は避難所での生活に限られてしまいます。プライバシーの確保が難しく、衛生環境も十分とは言えない場所での共同生活は、心身に大きなストレスを与えます。自宅に十分な備蓄がありながら、それを使えずに不自由な生活を送らなければならないという事態は、何としても避けたいものです。

また、家が倒壊を免れたとしても、室内の被害で使用不能になるケースも少なくありません。大型家具が転倒して通路を塞いだり、床や壁が破損したり、割れたガラスが散乱したりすれば、安全な居住スペースは失われ、備蓄品を取りに行くことさえ危険な行為となってしまいます。

備蓄品という「ソフト」の備えは、それを受け止める「ハード」つまり「耐震性の高い家」があってこそ活かされます。地震の後も構造的な損傷がなく、安全に住み続けられる家であれば、備蓄品を最大限に活用した「在宅避難」が可能に。住み慣れた我が家で、プライバシーが守られた環境で過ごせることは、被災生活のストレスを大幅に軽減し、その後の生活再建への大きな力となるでしょう。

これからの家づくりに求められるのは、単に地震で倒壊しないだけでなく、大きな揺れを経験しても修繕すれば住み続けられる、というワンランク上の視点です。構造は後から変えにくい部分のため、建築段階で地震対策を施す必要があります。

では具体的にどのような家であれば、地震後も安心して暮らし続けられるのでしょうか。その答えの一つが、「SE構法」です。

SE構法は、強靭な木造住宅を実現するために開発された独自の建築システムです。その圧倒的な強度の秘密は、一棟一棟すべてで「許容応力度等構造計算」という緻密な構造計算を実施している点にあります。

これは、鉄骨造や鉄筋コンクリート造といった大規模建築物では当たり前に行われている科学的な検証プロセスです。地震の揺れや台風の風圧など、建物にかかるさまざまな力を綿密にシミュレーションし、柱や梁の一本一本に至るまで、その力に耐えられるかどうかを科学的に証明しています。

一般的な木造住宅では簡略的な計算で済まされることも多いなか、SE構法では全棟でこの構造計算を義務付けています。完成後には見えなくなってしまう「構造」という部分に徹底的にこだわるからこそ、確かな安全性が生まれるのです。その実力は、過去の大地震によって証明されています。

SE構法は1997年の販売開始以来、東日本大震災や熊本地震など、日本を襲った数々の大地震において、半壊・倒壊した建物は一棟もありません。 この「倒壊ゼロ」という事実こそが、地震に強い家であると証明しています。

SE構法で建てられた強靭な家は、揺れから家族を守るだけでなく、地震後の「在宅避難」生活を支えてくれます。まず、家の構造躯体が無事であるという大前提が、備蓄品を活用した自宅での生活継続を可能にします。避難所のストレスから解放され、住み慣れた環境で過ごせる安心感は何物にも代えがたい価値があります。

さらに、この構造的な強さは、太陽光発電システムや家庭用蓄電池、雨水利用タンクといった防災設備を安心して設置できる頑丈なプラットフォームとしても機能します。停電時でも電気が使え、断水時でも生活用水が確保できるこれらの設備は、家の構造がしっかりしているからこそ、地震後も確実に機能し、その効果を最大限に発揮できるのです。

このように、備蓄品という「ソフト」の備えと、家の強靭な構造や防災設備という「ハード」の備え、この二つがそろうことで、初めて真の“防災力の高い家”が実現します。揺れに耐えるだけでなく、その後の生活までを見据えた家づくり。それこそが、SE構法が提供する最大の価値なのです。

地震への備えとして、備蓄品の準備を行うのは今すぐできる大切な対策です。ぜひ本記事を参考に実践してください。

しかし、その備えを活かすには、地震後も安全に住み続けられる「家」が不可欠です。家が壊れては、在宅避難もかないません。「備蓄」というソフト面の備えと、「家の強さ」というハード面の備え、この両方がそろってこそ「本当の備え」が完成します。

これから家づくりを考えるなら、倒壊ゼロの実績を誇るSE構法のように、地震後も安心して暮らせる家をセットで検討することが未来の安心を守るカギです。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)