当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

地震に強い家づくりガイド!基礎・構造・間取りから考える安全設計のインデックス

日本は世界有数の地震大国です。過去には阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震など、住宅に大きな被害をもたらす地震が繰り返し発生してきました。

こうした背景から、地震に強い家づくりへの関心が高まっています。本記事ではそのポイントを基礎・構造・間取りの視点から解説します。

「地震に強い家」と聞くと、「倒壊しない家」というイメージが浮かぶかもしれません。

もちろんそれも大切なポイントですが、近年では「家族の命を守りながら、その後の暮らしも守れる家」が求められています。

ここでは、耐震性の基本となる「新耐震基準」や「耐震等級」、そして近年注目されるレジリエンスという考え方について解説します。

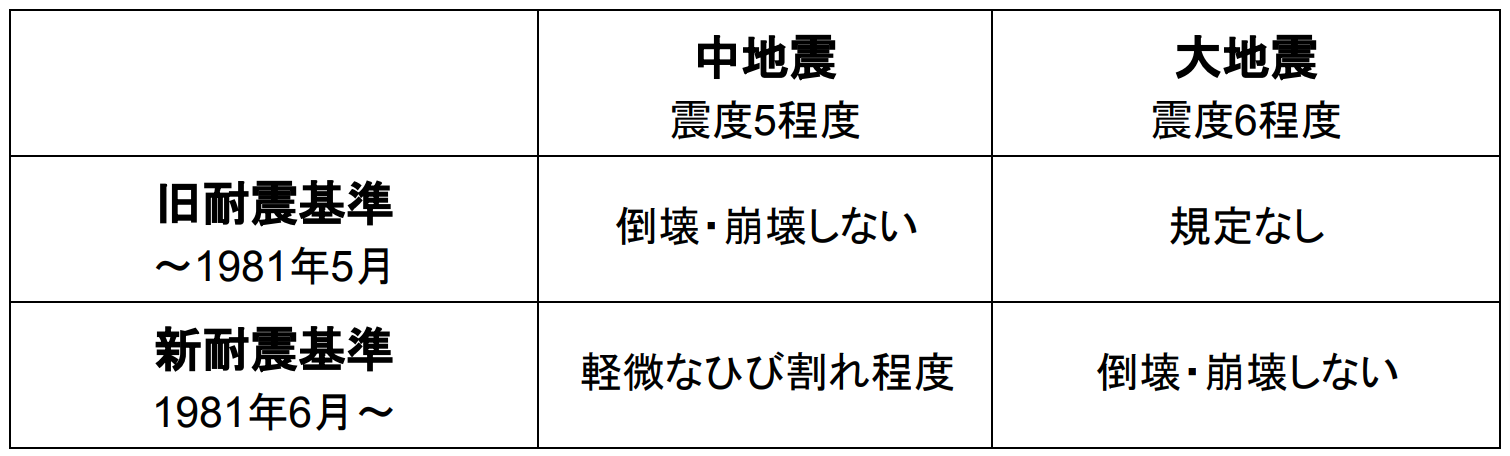

まず基本となるのが、1981年に導入された「新耐震基準」です。

この基準では、「震度6強〜7程度の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを前提に建物の設計が行われています。つまり、人命を守るための最低限のルールという位置づけです。

なお、1981年以前の「旧耐震基準」で建てられた住宅は、震度5程度までしか想定しておらず、大地震時の倒壊リスクが高くなっています。中古住宅を検討する場合は、新旧どちらの基準で建てられているかを必ず確認しましょう。

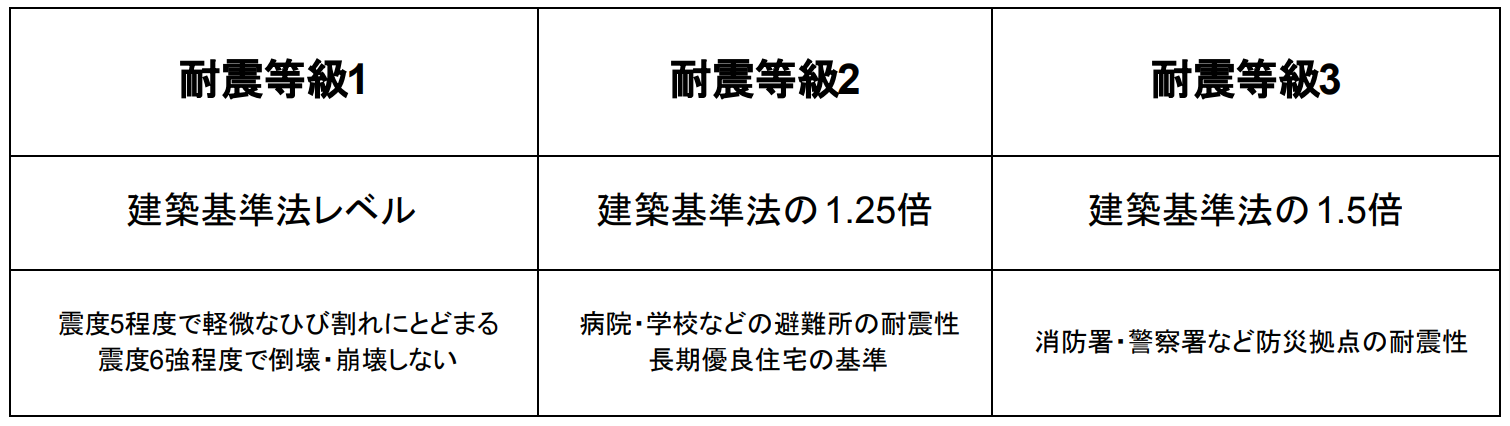

新耐震基準は法律で定められた最低限の基準ですが、さらに上を目指すなら「耐震等級」に注目しましょう。耐震等級は1〜3までの3段階があり、数字が大きいほど地震に強い家とされています。

最も高い「耐震等級3」は、消防署や警察署など災害時にも稼働が必要な建物と同じレベルの耐震性能を持ちます。大きな地震でも損傷を抑えられるため、修復コストがかかりにくいのがメリットです。

地震後も住み続けたい、建物の損傷を最小限にしたいという方には、等級2〜3を目安にしましょう。

これまでは「地震で倒壊しないこと」が第一とされてきましたが、近年では「レジリエンス(回復力)」という考え方が重視されるようになってきました。

例えば以下のような性能が、これからの地震に強い家に求められます。

・家族の命を守る耐震性能がある

・建物の損傷を最小限に抑え、修復コストも抑えられる

・インフラ停止時にも暮らし続けられる設備や間取り

・被災後も避難所に頼らず「在宅避難」ができる環境

つまり、本当に地震に強い家とは、災害が起きても生活を大きく崩さず、安心して暮らし続けられる住まいのことです。こうした住宅を実現するには、構造だけでなく、地盤・基礎、間取り、設備など、さまざまな視点での工夫が欠かせません。

いくら建物の構造が堅固に作られていても、支える地盤や基礎が弱ければ、地震の揺れに耐えることはできません。住宅の安全性を高めるには、「地盤調査」や「基礎の設計・施工」といった目に見えない部分の対策も非常に重要です。

ここでは、地震に強い家の地盤や基礎に関するポイントを説明します。

地震に強い家づくりは、まずその土地の「地盤を知ること」が基本です。土地によって地盤の強さは異なるため、軟弱な地盤では建物が傾いたり、液状化現象が起きたり、被害が大きくなる恐れもあります。

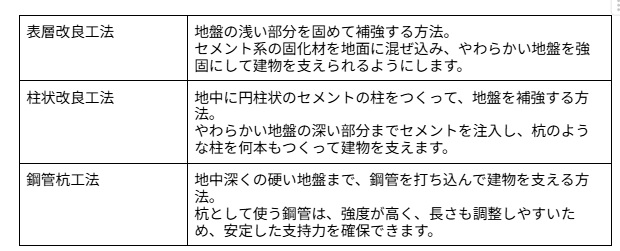

住宅を建てる際には、「地盤調査」を行い、その結果に応じて適切な地盤改良が必要になります。主な地盤改良方法は以下の通りです。

これらの処理を正しく行うことで建物を安全に支えることができ、地震時の被害も大きく軽減できます。

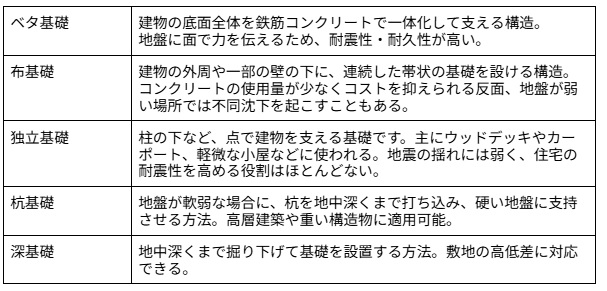

建物を地盤に固定する基礎は、地震に対して非常に重要な役割を担っています。揺れのエネルギーを受け止め建物の傾きや倒壊を防ぐためには、地盤の状況に合った適切な基礎構造を選ぶことが欠かせません。

基礎構造には主に5種類あり、それぞれ地震への強さや適応する地盤条件が異なります。

さらに、基礎の耐震性を確保するためには、鉄筋の配筋やコンクリートの厚み、打設時の施工精度も大切です。「ベタ基礎だから安心」と思い込まず、設計や施工の品質にも注目しましょう。

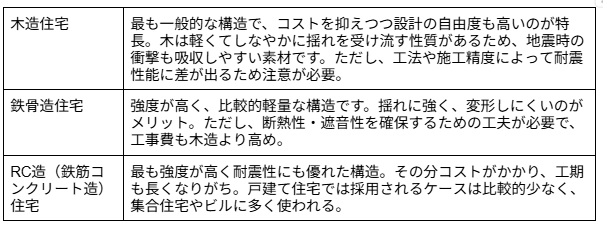

住宅の構造体は大きく分けて「木造」「鉄骨造」「RC造(鉄筋コンクリート造)」の3種類です。それぞれ耐震性やコスト、設計の自由度に違いがあります。

「木造」「鉄骨造」「RC造(鉄筋コンクリート造)」について、それぞれの特徴を説明します。

戸建て住宅の場合、バランスの良いコスト・耐震性・設計の自由度を備えた「木造住宅」が主流です。その分、どんな工法で建てるかが、地震への強さを大きく左右するポイントになります。

家の構造は何を選ぶべきなのか?木造・鉄骨造・RC造の特徴を比較

マンションやビルに使われるRC造住宅とは?メリット・デメリットを解説

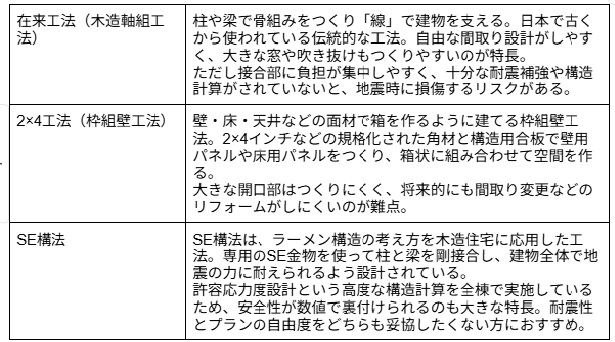

木造住宅の工法にはいくつか種類があり、それぞれに耐震性や設計の自由度に違いがあります。ここでは主な3つの工法を紹介しましょう。

在来工法について解説 | 他の工法との違いやメリット・デメリットも紹介

間取りは建物の使い勝手だけでなく、耐震性にも大きく関わる重要な要素です。形状や壁の配置、家具の位置、さらには避難しやすさまで考慮することで安心して暮らせる住まいが実現します。ここでは、地震に強い間取りを作るためのポイントを具体的に見ていきましょう。

建物を真上から見たとき、凹凸の少ない四角形に近い形状のほうが、地震に強い傾向があります。L字型やT字型など複雑な形状になると、揺れの力が一部に集中しやすくなり、建物全体のバランスが崩れやすくなるため注意が必要です。

また、建物の重心と強さの中心がずれていると地震の揺れによってねじれが生じ、被害が大きくなる可能性もあります。設計段階からシンプルな形状を意識することで、耐震性の高い家づくりにつながります。

地震の横揺れに対抗するためには、柱の間に「耐力壁」や「筋交い(すじかい)」を適切に配置する必要があります。耐力壁は多ければ多いほど良いというわけではなく、バランスよく配置されていることが重要です。

例えば、大きな窓を設けた間取りでは耐力壁の数が不足しがちになり、建物全体の耐震バランスが崩れてしまいます。ほかにも、壁が多すぎる部分と少なすぎる部分があると揺れの影響を受ける場所が偏ってしまい、そこから壊れていく可能性が高まります。

設計時には「偏心率(建物の重心と剛心のずれ)」にも注目し、地震の力を均等に受け止められるバランスの良い構造を目指しましょう。

家具の配置は、地震発生時の安全性に大きく影響します。特に背の高い家具が寝室や子ども部屋に置かれていると、倒れて下敷きになるおそれがあるため注意が必要です。あらかじめ転倒防止器具で固定するか、そもそも寝る場所の近くには家具を置かないなどの工夫が求められます。

また、万が一の際にスムーズに避難できるよう、「避難経路をふさがない動線設計」も重要なポイントです。廊下や出入口のまわりには物を置かないようにし、2階建ての住宅であれば、階段付近に収納を集中させないよう配慮しましょう。緊急時にすばやく行動できる空間を確保しておくことが、安心につながります。

近年「避難所に行かず自宅で暮らしながら復旧を待つ=在宅避難」という考え方が広がってきました。そのためには、非常時でも安心して暮らせるような間取りや設備が欠かせません。

・食料や水、日用品などを備蓄できる収納スペース

・停電時にも電気が使える太陽光発電や蓄電池

・非常用トイレや給水タンクなどの防災設備

・寝室やリビングに家族が集まりやすいレイアウト

在宅避難ができると被災直後でも一定の生活レベルを保つことができ、精神的な安心感にもつながります。

「地震に強い家」は、ただ頑丈なだけでなく、日々の暮らしやすさや将来の柔軟性も考えた設計が求められます。耐震性を高める工夫をしながらも、開放感や快適性、ライフステージの変化に対応できる間取りをどう実現するかがポイントです。ここでは、地震に強く、住み心地のよい家づくりのための工夫を紹介します。

地震に強い家をつくろうとすると、「間取りの自由度が下がってしまうのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。たしかに、耐震性を重視するほど壁や柱の配置に制約が出やすく、大開口や吹き抜け、大空間のLDKなどは難しくなる傾向があります。

しかし、SE構法のように、構造の強さと設計の自由度を両立できる工法を選べば、その心配は不要です。構造計算と剛接合によって柱や耐力壁の数を抑えつつも、十分な強度を確保できるため、開放的な空間づくりが可能になります。

家は一度建てたら終わりではなく、ライフスタイルや家族構成の変化にあわせてリフォームすることも考えられます。子どもの成長や独立、親との同居、将来の介護など、長く住むほど暮らしの形は変わっていきます。

そこで注目したいのが、「スケルトン・インフィル」という考え方です。これは、柱や梁などの“構造体(スケルトン)”と、内装・間仕切り壁などの“内装部分(インフィル)”を分けて設計する方法です。こうすることで構造体に影響を与えず、間取り変更がしやすくなります。

SE構法は、剛接合による高い耐震性と、自由なプランニングを同時に叶える工法です。厳密な構造計算を行い、柱や梁、接合部に至るまで安全性が数値で検証されています。

構造強度に裏付けがあるからこそ、大空間のLDKや吹き抜け、大きな窓のある開放的な間取りも安心して実現できます。また、壁の配置に制約が少ないため、将来的なリフォームにも柔軟に対応できるのも魅力です。

家族の安心を守りながら、住みやすさも妥協しない。そんな理想的な住まいを目指す方には、SE構法は大きな選択肢のひとつとなるでしょう。

地震に強い家を建てるためには、「倒壊しない」ことだけでなく、「地震後も安心して暮らし続けられること」までを見据えた設計が求められます。

そのためには、地盤や基礎構造の選定、構造体の強度確保、そして地震時の被害を最小限に抑える間取りや設備の工夫が欠かせません。特に、耐震性と住み心地のどちらも重視したい方にとっては、SE構法がおすすめです。

SE構法は、全棟で構造計算を行い、柱や梁、接合部のすみずみまで安全性を数値で確認することで、地震に強い住まいを実現します。さらに、間取りの自由度が高いため、大空間や吹き抜けなどの開放的なプランにも柔軟に対応できます。

家族の命を守る耐震性能と快適な暮らしを支える機能性、どちらも叶えたいという方は、ぜひSE構法による家づくりを検討してみてはいかがでしょうか。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)