当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

家の構造を理解しよう | 木造・鉄骨造・RC造の特徴とメリット・デメリットのインデックス

理想の家づくりには、「家の骨組み=構造」を理解して選ぶことが欠かせません。構造は家の耐久性や耐震性、現在や将来の間取り変更の自由度、さらには資産価値にも直結するからです。

しかし、大事なこととは思いつつ、「構造といわれても難しい」から「住宅会社に任せよう」と考える人も少なくありません。

そこで、この記事では住宅の代表的な構造について特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。さらに、高い耐震性と自由な間取りを両立可能な構造・工法について、理想を叶えた間取り実例とともにご紹介します。

家の「構造」とは、梁や柱といった建物を支えている骨組みのことで、それをつくる方法のことを「工法」といいます。

家が完成すると骨組みは見えなくなりますが、家の耐久性や耐震性の要であるだけでなく、開放感のある間取りを自由に作れるかどうかも、この骨組みにかかっています。

また、昨今では耐久性に関する基準がますます高まっていることから、骨組みの強さは家の資産価値を左右する重要な要素の1つでもあるのです。

なお、家の骨組みは完成後に交換できません。そのため、構造について理解せずに業者に任せてしまうと、建てた後に「こうしておけばよかった」と思ってしまう可能性もあります。家の耐久性や耐震性、自由度の高い間取りにこだわるなら、設計の段階で構造について理解・納得したうえで選ぶことが大切です。

まず、住宅の建設で主流の構造とそれぞれの特徴を押さえておきましょう。

ここでは、現在主流である3つの構造に加え、プレハブ工法も紹介します。

木造住宅には、日本で伝統的に採用されてきた在来工法と、北米発祥の2×4工法があります。それぞれの特徴について詳しく解説します。

在来工法は、基礎の上に立てた柱に梁を渡した骨組みに、床や壁、屋根を取り付ける工法です。日本で伝統的に受け継がれてきた工法で、木造軸組工法とも呼ばれます。

木のぬくもりや風合いが特徴で、柱や梁の組み方により設計の自由度が高い点も魅力です。

木材は素材特有のしなやかな強さを持ち、断熱性や調湿性にも優れています。ただし、他の素材と比べると強度は劣り、線で支える構造のため柱や壁を増やしたり、接合部を金具で補強するなどの対策が必要です。

また、自然素材のため品質や強度を一定に保つのは難しく、仕上がりが職人の技術と経験に左右されやすい傾向があります。

在来工法について解説 | 他の工法との違いやメリット・デメリットも紹介

2×4工法は、2×4インチ(約5㎝×10㎝)をはじめとする規格化木材で骨組みをつくる、北米発祥の工法です。日本では「木造枠組壁工法」とも呼ばれます。

角材を組んだ枠組みと構造合板を接合してつくる6面体の構造が特徴です。一体化された壁・床・天井が地震や台風による揺れをバランスよく分散することで、倒壊しにくい構造を実現します。隙間風も少なく、火災時には延焼を遅らせる効果もあります。

2×4工法は規格化によって品質が安定しやすく、工場で製造したパネルを現場で組み立てるため、工期も短縮可能な点がメリットです。

ただし、耐力壁が構造上重要な役割を果たすため、開口部の拡張が難しく、間取り変更も構造による制約を受ける点には注意が必要です。

鉄骨造は、柱や梁に鋼製の鉄骨を使用する工法です。

木造軸組工法の筋交いにあたる部分には鉄筋のブレースを入れて、揺れに対する抵抗力を強めます。

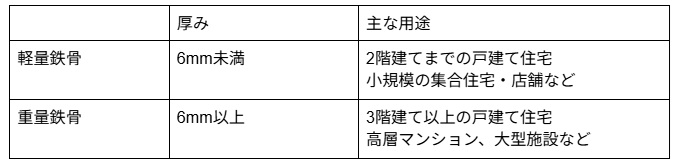

軽量鉄骨と重量鉄骨では以下のような違いがあります。

鉄骨の厚みを増して強度を高めることで、開口部を大きくしたり天井を高くしたりすることも可能です。また、鉄骨造は木造の弱点である品質のばらつきや、シロアリ被害による劣化も抑えられます。

ただし、建材費は木材より高く、鉄骨を厚くするほど建築コストも増します。

また、鉄は熱伝導性の高さから外気の影響を受けやすいため暑さや寒さを感じやすく、よりパワーのある冷暖房器具が必要になることもあります。

RC造とは、鉄筋コンクリートを使用した構造です。網目状に組んだ鉄筋を型枠で囲み、コンクリートを流し固めてつくる頑丈な躯体が特徴です。

RC造は、耐久性・耐震性に加えて、耐火性や遮音性にも優れています。耐用年数は木造が22年、鉄骨造が19〜31年であるのに対し、RC造では47年と長めに設定されています。

成型しやすさや安定した品質と強度を持つことから、間取りの自由度が高く、大開口や大空間、曲線的なデザインを取り入れることも可能です。

しかし、鉄骨やコンクリートの使用量が多く、地盤を強化する工事が必要となるため、建築コストは高くなります。また、気密性が高い一方で断熱性はそれほど高くなく、内部で結露やカビが発生しやすい点もデメリットです。

プレハブ工法とは、工場であらかじめ製造した主要な部材を現場で組み立てる方式です。

鉄骨系、木質系、コンクリート系などのバリエーションがあり、店舗や仮設住宅、低価格帯の住宅にも採用されています。

工場生産により工期の短縮が可能になり、費用と品質のバランスに優れている点がメリットです。一方、規格が確立されているため、設計の自由度は制限されます。

日本では、現在も木造住宅が最も多く採用されています。令和5年着工の戸建てのうち木造住宅は91%を占め、その77.7%が在来工法です。

出典:令和5年度 森林・林業白書|林野庁

その背景には、森林資源が豊富で調達しやすさやコスト面でも優位性が高かったこと、天然の断熱・調湿機能が温暖湿潤な日本の気候・風土に適していたことなどがあります。

また、間取りの自由度の高さや柔軟性、意匠性が日本人の文化やライフスタイルにフィットしたことも、長く選ばれてきた要因の1つでしょう。

ただし、建材としての木材には強度や安全性の面で弱点もあり、その克服は現在においても重要なテーマです。

木造住宅は、他の素材と比べて劣化しやすいことに加え、柱と梁の接合部の弱さが耐震面で課題となります。

木材は他の素材と比べて軽く、地震の揺れの影響を受けにくい建材です。また、強い力が加わると変形して力を逃がしてから回復しようとする性質があります。

在来工法では「ほぞ穴」に「ほぞ(突起部分)」を差し込むことで梁と柱を接合します。変形して力を逃がす木材の性質を活かした工法ではありますが、経年によって接合部が緩んだり歪んだりすると、強い地震に耐えられなくなります。

また、接合部の断面欠損が多く強度にばらつきが出やすいこと、職人の技術や経験によって精度に差があり品質が安定しにくいことも、在来工法の弱点です。

これらの弱点がネックとなり、地震に弱いとされる大空間や大開口の間取りは避けられる傾向にあります。

SE構法は、在来工法の柔軟な設計性と、鉄骨造やRC造で用いられる「ラーメン構造」を組み合わせた工法です。これによって接合部を強化し、現在で最高レベルの耐震性能を得られるとともに、在来工法では難しかった大空間や大開口を実現できます。

それでは、SE構法の特徴について詳しく見てみましょう。

ラーメン構造の「ラーメン」とは、ドイツ語の「Rahmen(額縁)」が語源で、剛接合によって柱と梁の一体感を高めたフレームのことです。

SE構法ではラーメン構造により接合部の弱点を解消することで、在来工法や2×4工法では不可欠な筋交いなしで、鉄骨造やRC造に匹敵する頑強なフレームを作れます。そのため、木造でも吹き抜けやビルトインガレージなど、開放感のある空間設計が可能になるのです。

関連記事:ラーメン構造とは?他の構造との違いが生み出すメリットを徹底解説

SE構法では、株式会社エス・イー・エヌが独自に開発した「SE金物」を採用することで、在来工法の弱点である接合部を強化します。

金物による接合部の補強ではピン接合がよく利用されますが、地震や強風による水平方向に弱く、耐力壁や筋交いによる補強が不可欠です。

SE金物を使用すると部材の断面欠損を最小限に抑えられ、柱や梁を剛接合して一体感を高められます。さらに、Sボルトをねじ込むことで、強い力を加えても破損せず、横揺れにも耐える堅牢なフレームが筋交いなしで作れます。

関連記事:金物工法とは?特徴や在来工法との違い・メリット・デメリットを解説

SE構法では一般的には地震に弱いとされる大開口や大空間の間取りが多く採用されているにもかかわらず、1997年の創業以来、地震による倒壊・半壊ゼロを実現しています。その理由は、徹底した構造計算によってすべての建物の構造や基礎の強度を検証してきたからです。

従来の木造住宅で構造計算といえば簡易な壁量計算を指すのに対し、SE構法では、建物にかかるあらゆる荷重に対して、一つ一つの柱や梁の耐力や変形量も丁寧に検証します。

お施主様自らが耐震性を確認・判断できるよう、オプションで実際の地震を想定した耐震シミュレーションを選択できるなど、リスクや安全性の「見える化」にも力を入れています。

SE構法の施工は、認定を受けた施工管理技士が管理します。これにより、地域や現場ごとに起こりがちな品質のばらつきを抑え、どの建物にも安定した耐久性・耐震性能の確保が可能になります。

SE構法の強い構造を選んだからこそ実現した、大開口や大空間の間取り実例をご紹介します。

大きな吹き抜けからナチュラルなLDKに降り注ぐやわらかな光が心地よい、開放的な2階建てです。

ダイナミックな吹き抜けのあるぜいたくな大空間は、SE構法の骨組みの強さによって実現。吹き抜けの上部まで目線が抜けるため、また、軽やかな内装と自然光の効果で、実際より広く感じられます。

やわらかな光に包まれた、大きな吹抜けのある住まい|吹き抜け×庭のある家

狭小地に建つ、ビルトインガレージや坪庭のある3階建ての2世帯住宅です。耐震面で不安視されがちな3階建てや大開口のビルトインガレージも、ラーメン構造のSE構法なら安全かつおしゃれに設計できます。

洗練された外観の中に伝統的な町家のような佇まいが感じられ、目を惹きます。

南北に長い敷地でも、坪庭や2階の天窓から光や風を取り込めるため、室内も明るく開放的な雰囲気です。

狭小住宅で叶えるビルトインガレージのあるおしゃれな二世帯住宅|重量木骨×中庭のある家

森林資源が豊富な日本では、気候や風土に適した在来工法による木造住宅が今も高い割合を占めています。しかし、現代の高い耐震基準に適合する、安心・安全で洗練された家づくりのためには、在来工法の弱点を克服する必要があります。

SE構法は、木材のしなやかな強さを引き出すラーメン構造と綿密な構造計算により、吹き抜けのある大空間やビルトインガレージのある木造住宅も安全に設計できる工法です。家の構造や仕組みについての理解を深め、選ぶことで、現状で最高レベルの耐震性能を備えた理想の間取りを実現することも夢ではありません。

理想の家をSE構法でデザインしてみたい方は、お住まいの地域でSE構法の施工管理技士が在籍する登録工務店にぜひご相談ください。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)