当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

液状化対策で戸建住宅を守る|地盤改良と必要な工法選びのポイントのインデックス

地震の強い揺れによって地盤が一時的に液体のような性質を示し、建物が傾いたり沈み込んだりすることが「液状化現象」です。東日本大震災では、液状化による住宅被害が数多く報告されました。建物の傾きや外構の沈下に加え、上下水道・ガス管といったライフラインの損傷にもつながるため、生活そのものに深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

戸建住宅を安全に守るためには、地盤の性質を理解し、適切な地盤改良工法を選ぶこと。そして建物自体の耐震性能を高めることも欠かせません。この記事では、液状化のメカニズムから発生しやすい地域、リスクの確認方法、さらに有効な対策まで詳しく解説します。

地震によって地盤が一時的に液体状に変化する「液状化現象」は、住宅被害を引き起こす代表的な原因のひとつです。まずはそのメカニズムと被害の特徴を整理しましょう。

液状化は、地震の強い揺れによって砂粒が密集し、地下水の圧力が高まることで起こります。圧力が逃げ場を失うと、地盤の粒子同士の結びつきが弱まり、まるで泥水のような状態に。結果として、地盤の支持力が低下し、建物が傾いたり沈み込んだりしてしまいます。

普段はしっかりとした地盤に見えても、地震の瞬間に「地面が動く」ほどの変化を起こすのが液状化の怖いところです。

液状化が発生すると、建物の傾きや沈下だけでなく、生活面にも支障が生じます。

・ドアや窓の開閉ができなくなる

・庭や駐車場が沈み込む

・道路や外構に段差ができ、通行が困難になる

・水道やガス管が破損し、ライフラインが停止する

一度液状化が起こると、復旧には多大な時間と費用がかかります。地域全体が被害を受けた場合は、元の生活に戻るまで数か月から年単位を要することも珍しくありません。

液状化はどこでも起こるわけではなく、地形や地盤条件によって発生リスクが大きく異なります。土地の成り立ちを知ることは、被害を未然に防ぐ第一歩です。

湾岸や河口部などの埋立地は、人工的に造成された砂質の地盤が多く、締まりが弱いため液状化の危険性が高い地域です。特に東京湾沿岸部や大阪湾岸などでは、過去の地震で多くの被害が確認されています。

もともと水を多く含んだ土地を造成して住宅地とした場合、地下水位が高く、地盤が緩い傾向にあります。そのため、地震時には地下水圧が上昇しやすく、液状化が発生しやすいため注意が必要です。

河川が氾濫を繰り返して形成された自然堤防や、かつて川が流れていた旧河道も液状化リスクの高いエリアです。堆積した砂質土が多く、地下水位も比較的高いため、揺れに弱い傾向があります。

砂丘の間に広がる低地では、地下水が浅く、軟弱な砂層が存在することがあります。このような地域でも、強い地震動により液状化が発生する可能性があります。

このように、土地の成り立ちは液状化リスクを判断するうえで重要な手がかりとなります。戸建住宅を建てる際には、土地選びの段階でこうした地盤条件を十分に確認しておきましょう。

液状化の危険性を調べるには、客観的なデータの確認が欠かせません。地盤の強さや地下水位などは目で見ただけでは判断できないため、公的な情報を活用しましょう。

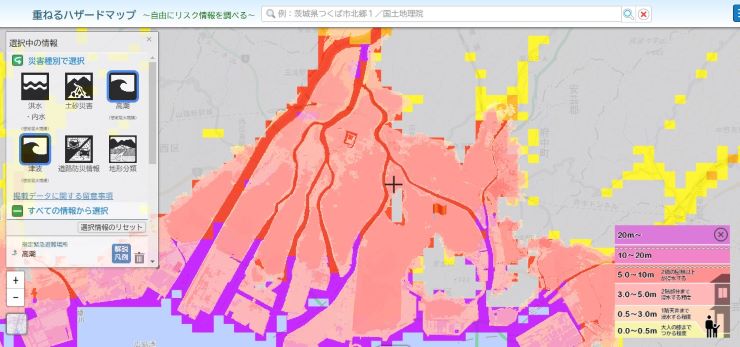

まず確認したいのが、国土交通省のハザードマップポータルサイトです。このサイトでは、全国の地形区分や液状化の可能性が色分けで示されており、自分の住む地域がどの程度のリスクを持っているのかがわかります。

さらに、自治体によっては液状化が発生しやすい傾向の場所や、危険度を知らせるマップなどを公開しています。これらは地域の地質データや過去の地震被害をもとに作成されており、より精度の高い情報を得ることが可能です。

これらのデータを照らし合わせることで、「地震に強い土地かどうか」を客観的に判断できます。新築を検討している人はもちろん、現在の住まいの安全性を見直したい人も、一度チェックしてみるとよいでしょう。

液状化のリスクがある地域では、建物を安全に建てるために「液状化判定」を行います。液状化判定とは、地震の揺れによって地盤がどの程度液状化しやすいかを数値的に分析し、被害を予測・対策につなげるための調査のことです。表面からは見えない地中の状態を「見える化」することで、安心して暮らせる家づくりの基盤を築けるのです。

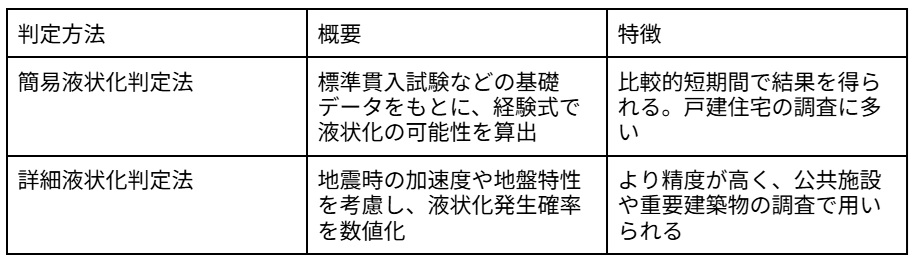

液状化判定は、次の2段階で行われます。

まずは、自治体や専門機関が作成した液状化マップを使い、地域全体の危険度を確認します。

・地形や地層の成り立ち、地下水位などをもとに大まかなリスクを把握

・旧河道、埋立地、砂丘間低地などはリスクが高め

・この段階で、詳細調査が必要かどうかを判断

液状化のおそれがあると判断された場合、現地で地盤データを取得して詳しく分析します。ボーリング調査や標準貫入試験を行い、地層の強度や地下水位を確認します。

主な判定方法は次の2種類です。

液状化判定の結果は、次のような設計や施工方針に活かされます。

・地盤改良の必要性の有無や範囲を決定

・建物の基礎形式(ベタ基礎・杭基礎など)を最適化

・液状化リスクに応じた構造設計の強化

こうしたプロセスを経ることで、見えない地中のリスクを減らし、建物の安全性をより確実なものにできます。液状化判定は、安心して暮らすための「はじめの一歩」といえるでしょう。

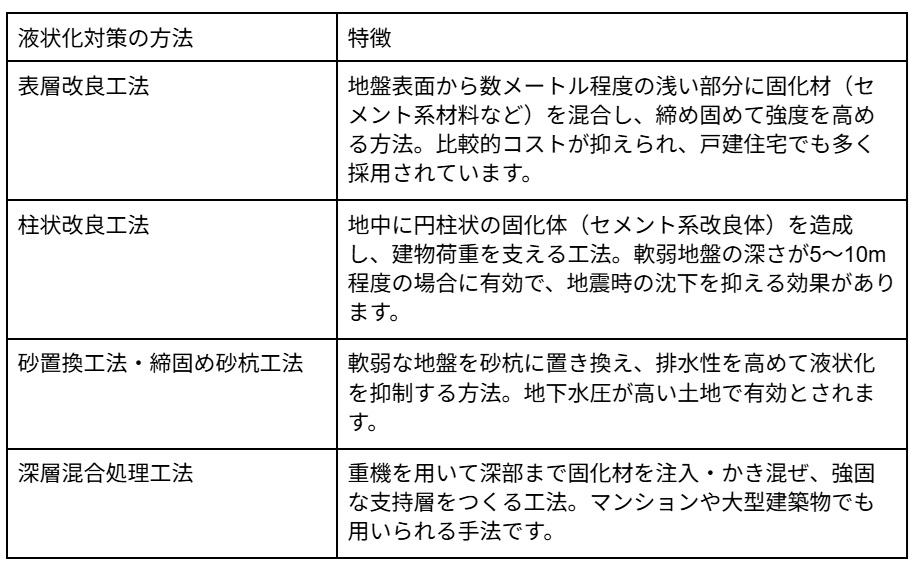

液状化を防ぐには、地盤そのものを改良する方法と、建物の構造で被害を抑える方法の2つを組み合わせることが効果的です。ここでは、それぞれの特徴を解説します。

地盤改良とは、家を建てる前に地盤を人工的に強化し、液状化しにくい状態にする工法です。主な方法には以下のようなものがあります。

地盤改良を施しても、地震の揺れによって建物自体が損傷するリスクは残ります。そのため、建物の基礎構造を工夫し、液状化による沈下や傾きを軽減することも重要です。

例えば、ベタ基礎は建物全体を一枚のコンクリートで支えるため、不同沈下のリスクを抑えることができます。また、耐震性の高い構法を採用すれば、地盤が部分的に沈下しても構造体が変形しにくく、損傷を最小限にとどめることが可能です。

ベタ基礎とは?布基礎との違い・それぞれのメリットデメリットを解説

地盤を強化するだけでは、建物の倒壊を完全に防ぐことはできません。液状化対策と同時に、建物そのものの耐震性を高める工法を採用することで、より確かな安全性が得られます。

地盤改良を行えば液状化リスクは低減できますが、それだけで安心とは言えません。地盤がしっかりしていても、建物そのものが地震の揺れに耐えられなければ、倒壊や損傷の危険は残ります。

実際、地盤改良を施したにもかかわらず、建物の構造が揺れに耐えきれず被害を受けたケースもあります。確かな地震対策とは、地盤の強化に加えて、建物の耐震設計・施工精度を高めること。この2つがそろってはじめて、安心して暮らせる住まいが実現します。

家づくりを前に液状化対策を行うなら、SE構法との組み合わせを検討しましょう。SE構法は、構造計算を全棟で実施し、木造でありながら鉄骨造並みの強度と耐震性を実現する工法です。一般的な木造住宅では経験則に基づいた設計が多いのに対し、SE構法ではFEM(有限要素法)解析を用いて基礎から構造全体の強度を数値的に検証します。

これにより、地震時に建物全体へ力が均等に伝わるよう設計され、地盤の揺れに対しても高い耐性を発揮します。実際に、2024年の能登半島地震では、SE構法による住宅の倒壊・半壊ゼロという実績があります。

液状化による沈下を地盤改良で抑え、さらに建物自体の耐震性能をSE構法で確保することで、二重の安心を実現できます。これこそが、「液状化の地盤改良+地震に強い工法」の最適な組み合わせといえるでしょう。

FEM解析(有限要素法)とは?仕組みや役割と家づくりに大切な理由を解説

液状化は、地震が起きるたびに私たちの生活を脅かす自然現象の一つです。住宅を建てる際には、地盤の性質を正しく理解し、液状化リスクのある土地では適切な地盤改良を行うことが欠かせません。

また地盤改良だけに頼らず、建物自体の耐震性を高める構法を選ぶことも重要です。SE構法のように、構造計算を徹底し、地震に強い設計を実現できる工法を組み合わせることで、より安心できる住まいが実現します。地盤と建物、両方の視点から備えることが、住む人の命と暮らしを守る最善の方法です。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)