当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

FEM解析(有限要素法)とは?仕組みや役割と家づくりに大切な理由を解説のインデックス

家づくりにおいては見た目や間取りを優先しがちですが、同時に大切なのは「見えない部分=構造の安全性」です。特に地震や台風などの自然災害が多い日本においては、建物にかかる複雑な力を正確に分析し、安全な構造設計を行うことが欠かせません。

そのような安全性を可視化できるのが「FEM解析(有限要素法)」です。この記事では、FEM解析の仕組みからその役割、構造計算やCAEとの違い、さらには実際に住宅設計に活用されているSE構法まで、わかりやすく解説します。

FEM(Finite Element Method=有限要素法)解析とは、大きな構造物を小さな部品(要素)に分割させて、それぞれの部品にかかる力や変形を細かく数値化することで、構造全体の挙動を分析する技術のことです。

もともとは航空機や自動車、橋梁など、高い安全性が求められる分野で発展してきた解析技術ですが、住宅設計にも応用されることもあります。

FEM解析を用いることは、複雑な構造や特殊な形状、さまざまな荷重条件などにも対応でき、高精度な安全性評価が可能になります。

FEM解析やCAE解析、構造計算は混同されることがありますが、実はそれぞれ異なる意味を持ち、使われる場面も少しずつ違います。ここでは、それぞれの位置づけと役割を整理してみます。

CAE解析とは、コンピューターを使って製品や構造物の性能を事前にシミュレーションする技術の総称です。幅広い工学分野で使われており、以下のような解析を含みます。

・熱伝導解析(製品内部の温度分布や熱の流れを予測する)

・流体解析(製品周囲の液体や気体の動きを予測する)

・音響解析(音の発生や伝わり方をシミュレーションする)

・構造解析(重みを加えたときにどこに力が集中するか)

FEM解析は、「構造解析」に含まれています。

前述したとおり、FEM解析は、CAE解析の中の「構造解析」の代表的な手法です。

その方法は構造物を小さなパーツ(要素)に分けて、それぞれにどのような力がかかるかを計算。全体の動きをシミュレーションします。

FEM解析は以下のような特徴があります

・複雑な形状でも解析できる

・部材ごとの変形や応力が細かくわかる

・高精度な構造評価が可能

建築分野でもFEM解析が構造計算の手段のひとつとして活用されることがあります。

構造計算は、建築分野で使われる、建物の安全を確認するための計算です。

建物に地震・風・重力などの力が加わったとき、倒壊や変形が起きないかを確かめるために行われ、柱や梁、基礎の寸法を決める根拠となります。

構造計算にはさまざまな手法があり、より精密な解析が必要なときにFEM解析が使われる場合があります。

関連記事:

許容応力度計算を分かりやすく解説!他の計算方法との違いは?

住宅は一見すると安定しているようでも、実際には重力・風圧・地震動など、さまざまな方向から複雑な力が加わっています。こうした目に見えない力に対して、住宅の構造がどのように変化するのかを予測・分析するために、FEM解析のような高度な計算手法が使われる場合があります。

特に、大開口や吹き抜け、自由な間取りの住宅などにFEM解析を導入することで、デザインだけではなく安全性の両立を可能にし、結果として安心して長く暮らせる家づくりにつなげられるのです。

ここからは、FEM解析のメリットと注意点を解説します。

FEM解析は、構造物を細かく分割してそれぞれの要素を分析するため、複雑な形状や条件でも対応できるのがメリットです。建築物に限らず、自由な設計に対して柔軟に対応できます。

FEM解析の結果は理論上の「近似解」です。完璧な答えではなく、解析条件や要素分割の仕方によって結果が変わることがあります。さらに、解析精度を上げるためには膨大な計算時間や高性能なコンピューターが必要になることもあります。

FEM解析以外にも、構造計算には以下のような代表的な手法があります。それぞれの手法には、対象となる構造や目的に応じた使い分けが必要です。

構造計算の中でも基本的な手法のひとつです。柱や梁の端部に生じる曲がり具合(モーメント)や角度の変化(たわみ角)から、どのくらいの力(応力)が部材にかかるかを計算します。

正確な応力が把握できる点はメリットですが、建物の規模が大きくなるほど計算が複雑になり、方程式の数も増えるため、手作業で行うには時間がかかりすぎるのがデメリットです。

そのため、より簡単に計算できるよう工夫された手法として、次に紹介する「固定モーメント法」や「D値法」などが生まれました。

たわみ角法よりも簡単に大きな構造物を計算できるように開発された手法です。構造物の端が固定されていると仮定して、そこにかかる力(固定端モーメント)を未知数として扱い、全体のバランスを見ながら方程式を作って解析していきます。

精度はFEM解析などには劣りますが、一般的な建物の設計では十分な精度が得られます。特にコンピューターがなかった時代には、手計算で扱いやすく、垂直方向の重さ(鉛直荷重)に対する応力を計算するときによく使われていました。

横からの力(水平荷重)に対応した簡単な構造計算の方法です。風や地震など、建物にかかる横方向の力を、柱や壁の硬さ(剛性)に応じてどのくらい分配するかを考え、力の伝わり方を簡易的に求めます。

せん断力(横にずれる力)や曲げモーメントなどを簡易的に計算できるため、手作業の時代には通常の重さは固定モーメント法、地震の力はD値法というように、使い分けて活用されていました。

固定モーメント法やD値法は、手作業での構造計算を簡単にするために生まれた方法ですが、建物が大きくなるにつれて手作業にかかる時間は長くなります。そのため、現在はコンピューターを用いて効率よく構造を解析できる剛性マトリックス法が主流です。

この方法では、建物を線材が組み合わさったものと考え、各部材の変形しにくさ(剛性)を行列の形で表します。そしてその情報を全体にまとめて計算し、建物全体にどのように力が加わるかを数値で導き出します。

FEM解析も、この剛性マトリックス法を発展させたものです。建物全体だけではなく、部材1本1本の動きや力の集中具合など、より細かく分析できるのが特徴です。

これまで、日本では木造2階建て以下の小規模住宅については「四号特例」によって、確認申請の際に構造関係規定等の審査が省略されていました。構造安全性の確認は「仕様規定」による壁量計算等の簡易的な方法で十分とされてきたのです。

しかし2025年4月の建築基準法改正により、木造住宅を取り巻く環境が大きく変化します。四号特例の縮小により、木造2階建てと200㎡超の平屋建ては審査省略制度の対象外となり、構造関係規定等の図書提出が必要となりました。

さらに注目すべきは、延べ面積300㎡を超える木造建築物では構造計算が義務化されることです。これは、従来の500㎡超から大幅に引き下げられた基準であり、より多くの建築物で高度な構造検討が求められるようになります。

法改正の背景には、省エネ化に伴う建物の重量化や、大空間を有する多様な建築物の増加があります。国土交通省も「構造安全性をより厳格に確保する必要性」を明確に示しており、今後この傾向はさらに強まると予想されます。

このような状況において、延べ面積に関わらず全ての住宅で構造計算を実施し、さらにFEM解析という最も精密な手法を採用することは、時代を先取りした取り組みといえるでしょう。

関連記事:

2025年建築基準法改正で家づくりはどう変わる?改正内容を解説

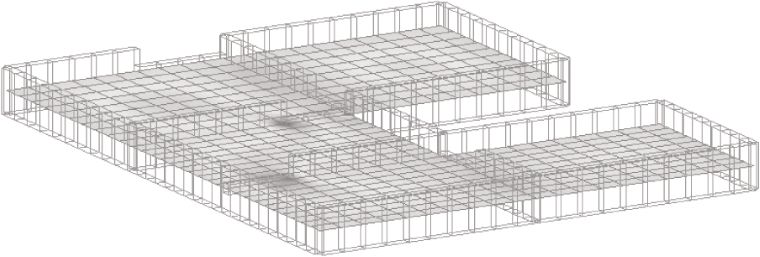

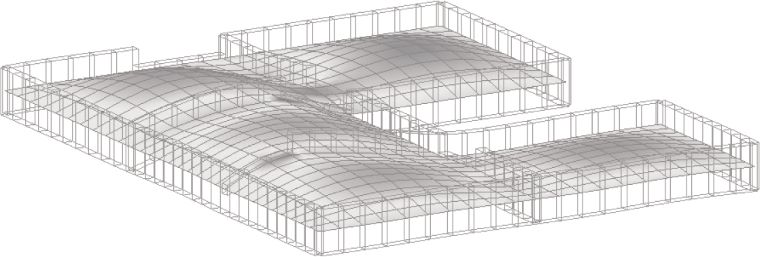

SE構法とは、すべての建物において基礎までの構造計算を徹底的に行うことで、安全性と設計自由度を両立させる木造建築の技術です。特徴のひとつが、基礎設計にFEM解析を導入していること。

FEM解析を行うことで、建物全体の力の流れを正確に把握し、地盤に応じた強固な基礎を設計します。さらに柱や梁などの構造体も構造計算に基づいて配置・設計し、耐震性の高い住宅を実現できます。また、大規模物件と同様な計算手法を取り入れることで、基礎梁と耐圧版を合わせた立体的な計算を行っています。

SE構法なら、間取りの自由度も高く、大空間や吹き抜けといった設計にも対応可能です。そのため、家族のライフスタイルに合わせた自由な住まいづくりと、高度な安全性の両立が叶います。

関連記事:

独自の技術(地盤・基礎)

FEM解析は、目に見えない構造の安全性を数値で見ることができる技術です。

これまで構造計算が省略されがちだった木造住宅においても、地震や災害に強い家を建てるためには、構造の裏付けが欠かせません。FEM解析を取り入れた構造設計は、そうした不安を解消し、安心して長く暮らせる住まいの実現に直結するでしょう。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)