当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

建ぺい率・容積率とは?知っておきたい基礎知識と設計の自由度を広げる工夫を解説のインデックス

マイホームを建てる際、希望の間取りや広さを実現したいなら、土地の建ぺい率と容積率は必ず確認しておきたいポイントです。

これらは地域の街並みや生活環境を守るため定められたルールで、土地によって許容される数値が異なります。この記事では、建ぺい率・容積率の基本的な意味と、制限がある中でも理想の住まいを叶えるための工夫について解説します。

まずは土地ごとに定められている建ぺい率と容積率の意味について理解していきましょう。

建ぺい率は、土地の面積に対して「建築面積」がどのくらいの割合を占めるかを表す数字です。

【建ぺい率(%)】

= 建築面積(建物を真上から見たときの面積) ÷ 敷地面積(土地の面積) × 100

たとえば建ぺい率60%、100坪の土地の場合。建築面積は最大60坪まで可能となります。なお、建築面積は真上から建物を見た面積なので、同じ60坪の建物でも、1階建と2階建では床面積が異なる点は注意が必要です。

関連記事:

建ぺい率とは?容積率の違いや調べ方・計算方法・緩和条件を解説

容積率とは、敷地面積に対して建物の「延べ床面積」がどのくらいの割合を占めているかを表す数字です。

【容積率(%)】

= 延べ床面積(建物の床面積の合計) ÷ 敷地面積(土地の面積) × 100

たとえば、1階が20坪、2階が15坪の2階建ての家なら延べ床面積は35坪となります。

また、50坪の土地の容積率が70%と定められている土地の場合。建てられる家の延べ床面積は最大で35坪となります。

建ぺい率は、敷地に対する建物の「広がり」を制限するのに対して、容積率は建物の「ボリューム」を制限するものとイメージするとわかりやすいかもしれません。基準となる面積が異なり、建ぺい率は建築面積、容積率は延べ床面積が対象になります。

いずれも家の間取りや外観、サイズに大きく関わるため、家づくりを始める前にしっかりと確認しておくことが大切です。

建ぺい率と容積率の制限は「都市計画」と呼ばれる地域のルールに基づき定められています。都市計画とは、都道府県と市区町村が地域の将来像を描き、調和ある街づくりを目指して制定する計画のことです。

この都市計画では、土地の用途に応じてエリアを「住居系」「商業系」「工業系」などに区分し、さらに13種類の「用途地域」に細かく分けています。用途地域ごとに建ぺい率や容積率の上限が設定しており、街の景観や環境が過度に変化しないように調整されています。

たとえば『第一種低層住居専用地域』の場合、建ぺい率は30%〜60%、容積率は50%〜200%の範囲で定められています。さらに、道路の幅や積雪への配慮など、地域の特性に応じて基準が変わることもあります。

このような制限がある理由は大きく分けて次の二つです。

・建ぺい率の目的:隣の家との間隔を確保し、日当たりや風通しを保つこと。さらに火災が発生した際の延焼リスクを抑えて住民の安全を守ること

・容積率の目的:建物のボリュームを抑えて過密な住環境を避けるとともに、良好な景観や人々の生活環境を保つこと

つまり、建ぺい率や容積率は、地域の暮らしやすさや安全性を支える大切なルールなのです。

家を建てる際に建ぺい率や容積率の制限を超えるとさまざまな問題が発生します。

建ぺい率や容積率の基準を満たしていない建物は、建築申請の段階で許可が下りません。仮に無理に建築をスタートしたとしても、検査済証が発行されず「違法建築」とみなされる可能性があります。

加えて、完成した後も行政から使用禁止や是正命令(改修・解体など)が出される場合もあります。せっかく建てても住めなくなるリスクがあるのでは、安心して暮らせるマイホームとは言えません。

建ぺい率・容積率の制限を超えて建てられた建物は「違反建築物」として住宅ローンの担保ができないことがあります。その結果、ローン審査に通らず、資金計画が大きく崩れてしまう可能性もあります。

さらに、将来的に売却しようとしても建ぺい率や容積率を超過している不動産は法的な問題があるとみなされ、買い手が見つからないリスクも。資産価値の維持という面でも、建ぺい率・容積率を守ることは重要なのです。

建ぺい率や容積率を考えるうえで注意したいのが、バルコニー・庇(ひさし)・ガレージ・地下室などが延べ床面積や建築面積に含まれるかどうかです。

間違えやすいポイントごとに見ていきましょう。

バルコニーや庇(ひさし)が建ぺい率に与える影響は、構造やサイズによって異なります。

・突出が1メートル以内のバルコニーや庇:建築面積に含まれず、建ぺい率にも影響しません。

・柱で支えられた大きな庇や囲いのあるインナーバルコニー:建築面積に算入される可能性があり、建ぺい率にも影響します。

また、三方を囲まれたり屋根があったりする構造の場合は屋内用途とみなされ延べ床面積に算入されて、結果的に容積率にも関係してくるため注意しましょう。

ビルトインガレージは、原則として延べ床面積に含まれるため容積率に影響します。

ただし、ビルトインガレージの大きさが延べ床面積の5分の1までであれば、容積率から除外可能という緩和措置があります。たとえば、延べ床面積100㎡の家であれば、最大20㎡のビルトインガレージが容積率の対象外にできます。ただし、税制面では除外の対象とならない点は注意が必要です。

地下室やロフト、屋根裏部屋についても、容積率に対して特別な扱いがあります。

・地下室:地下部分が地上に1メートル以上出ていない場合は建築面積から除外が可能。また、延べ床面積も3分の1までであれば容積率の計算から除外されます。ただし、天井高さや採光・通風など一定の基準を満たす必要がある。

・ロフトや屋根裏部屋:天井高や構造によっては延べ床面積に含まれず容積率にも影響しない。ただし居室としてみなされる仕様の場合は延べ床面積に算入される。

建ぺい率や容積率は土地条件や建物の設計によって緩和措置が受けられる場合があります。理想の住まいを実現するためには、これらの制度を活用できるかどうかが大切です。ここでは、主な緩和条件について解説します。

建ぺい率が緩和されるのは、主に以下の2つのケースで、最大10%緩和される可能性があります。

「角地」とは、敷地の2面以上が道路に面している土地のことです。

採光や通風・防火性などに優れることから、建ぺい率の上限が緩和されることがあります(例:60%が70%に)。ただし、この緩和が適用されるには道路幅や敷地の形状など、自治体が個別に定めた条件を満たす必要があります。

2019年の建築基準法改正により、耐火建築物への建替えを促すための緩和措置が追加されました。防火地域または準防火地域で、延焼防止性能の高い耐火建築物を建てる場合、建ぺい率が最大10%緩和される可能性があります。

また、全面道路が4m未満の場合、敷地の一部を「道路」として提供するセットバックが求められます。この場合建ぺい率の算定はセットバック後の面積も基準となるため、想定よりも建てられる建物が小さくなるケースがあるため注意しましょう。

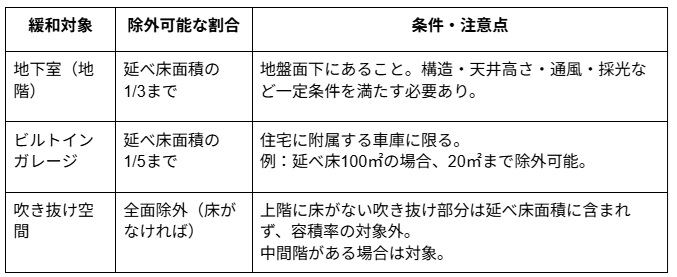

地下室やビルトインガレージ、吹き抜け空間のある家を建てる場合には容積率が緩和されることがあります。

緩和対象ごとに容積率に算定されない面積が異なりますので、次の表を参考にしてみてください。

※緩和の可否や割合は用途地域や自治体ごとに異なるため、事前確認が必須です。

また、容積率緩和を使えても、高さ制限や日陰規制などがある場合には希望の間取りを実現できないケースもあります。建築確認が通っても、完了検査で指摘されることもあるため、設計段階から専門家に相談することが大切です。

都市部や狭小地など建ぺい率の制限が厳しいエリアでは、建物の規模や間取りに大きな制約が出てきます。それでも、実際の面積以上に広く感じられる家を作るための選択肢のひとつとしてあるのが、SE構法です。その特徴を最後に詳しく解説していきましょう。

SE構法は、「木造ラーメン構造」を採用しています。

木造ラーメン構造とは、柱と梁を剛接合し一体化したフレーム構造で、地震の力を建物全体で分散させる構造です。

従来の木造住宅では耐震性を確保するために多くの「耐力壁」が必要ですが、SE構法ではフレーム全体で揺れに耐えるため、壁を減らして開放的な間取りを実現できます。

たとえばこのような空間デザインも可能です。

・家族が集まりやすい広々としたリビング

・大きな吹き抜けのある空間

・大きな窓を使った屋外との一体感のある空間

特に、隣家との距離が近い都市部では、縦方向に空間を活かした設計として吹き抜けや高窓を使うことで、採光・通風を確保しながら心地よい家づくりが叶えられます。

関連記事:

ラーメン構造とは?他の構造との違いが生み出すメリットを徹底解説

SE構法では、全ての建物で構造計算を実施しています。

構造計算によって、耐震性能・耐風性能・積雪荷重などが明確に数値化され、科学的に安全性が証明された家づくりが可能です。

一般的な木造住宅では、建築基準法の最低限の基準を満たすだけで、構造計算が省略されることもありますが、SE構法はすべての家に安全性の裏付けがあるのが大きな特徴です。

建ぺい率や容積率の制限をクリアしていても、構造が不安では意味がありません。特に地震の多い日本において、長く安心して暮らせる構造的な強さも欠かせない要素です。

建ぺい率や容積率の制限がある土地でも、「耐震性」と「空間の自由度」を両立できる家づくりは可能です。そのためには、制限の内容を正しく理解し、必要に応じて緩和措置を活用しながら構造上のメリットが大きい工法を選ぶことがカギとなるでしょう。

SE構法では全棟構造計算によって安心も確保しつつ、明るく開放的な空間を実現できる木造住宅の新しい選択肢です。限られた土地を最大限に活かし、家族が安全・快適に暮らせる住まいを叶えられます。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)