当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

新耐震基準とは?旧耐震基準・耐震等級との違いや確認方法を解説のインデックス

地震大国と呼ばれる日本で家を建てるなら、耐震性の備えはとても大切です。

実際、東日本大震災(2011年)以降だけでも、震度7の地震が約5回、震度6の地震は約30回以上も発生しています。

こうした頻発する地震に対し、耐震性を確保するため設けられているのが「新耐震基準」です。では、この基準を満たしていれば本当に安心なのでしょうか?

この記事では、新耐震基準の内容や耐震性の目的について解説。さらに、地震に強く、かつ設計の自由度が高い家づくりのポイントについて、説明します。住まいづくりを検討される方は、ぜひ参考にしてください。

新耐震基準とは、大地震の発生した時に建物の倒壊や崩壊を防ぐ設計基準で、人命を守ることを目的としています。新耐震基準の施行以前は、1950年の建築基準法施行当初に作られた「旧耐震基準」が耐震性能の指標とされていました。

旧耐震基準施行以後、度重なる地震に見舞われた日本ですが、1978年の宮城県沖地震では甚大な被害が発生。これをきっかけに耐震設計の見直しが進み、1981年6月1日に新耐震基準が施行されました。この日を境に、建物の耐震性の指標は大きく変わったのです。

新耐震基準の施行から19年を経た2000年、新耐震基準をベースに新しいルールが設けられました。これは「2000年基準」と呼ばれ、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけにつくられたものです。

旧耐震基準・新耐震基準・2000年基準を比較してみましょう。

・震度5程度の地震で建物が倒壊しないことが目安

・震度6以上の地震に対する耐性は想定されていない

・損傷は許容されていたため、大地震による倒壊のリスクは高い

・震度6〜7の大地震でも倒壊・崩壊を防ぎ、人命を守ることが目的

・中地震(震度5程度)では軽微なひび割れ程度にとどめる

・「許容応力度計算」「保有水平耐力計算」の導入により構造的な信頼性が向上

・住宅・ビルなどすべての建物に適用される

・新耐震基準をベースに、木造住宅向けの基準を強化

・中地震(震度5程度)では、ほとんど損傷しない

・大地震(震度6以上)でも倒壊・崩壊のないよう、実践的に設計

・耐力壁の配置バランスを評価する四分割法の導入

・柱と土台の接合金物を細かく規定

・地盤調査の義務化による、設計精度の向上

では、これらの基準で建てられた建物には、どの程度の差があるのでしょうか?

実際に起きた大地震のデータをもとに、その違いを見てみましょう。

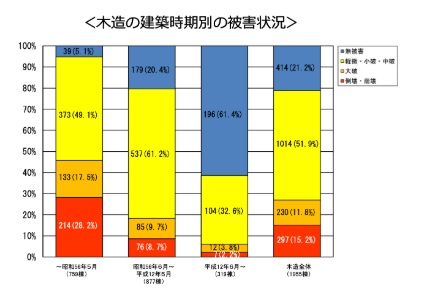

出典:「熊本地震における建築物被害の原因 分析を行う委員会」報告書のポイント

2016年4月、熊本県で2度にわたって震度7が観測され、木造住宅にも甚大な被害が出ました。特に被害の大きかった益城町中心部での倒壊率は以下のとおりです。

・旧耐震基準 倒壊率28.2%(214棟)

・新耐震基準 倒壊率8.7%(76棟)

・2000年以降 倒壊率2.2%(7棟)

2000年基準に基づいて建てられた木造住宅は、旧耐震基準のものと比べて倒壊のリスクは抑えられているものの、地震によって大きな損傷を受けた事例も少なくありません。前震には耐えたものの、本震で崩れてしまったり、倒壊を免れたとしても、その後の生活には大規模な修繕が必要になるケースも報告されています。

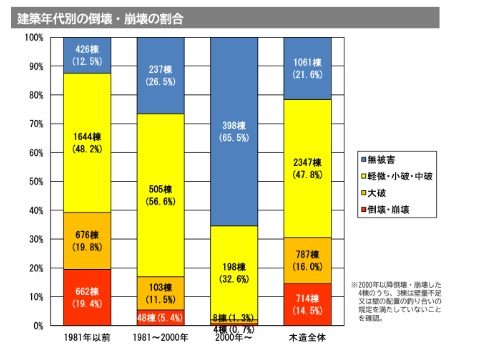

2024年元日に発生した能登半島地震では、石川県の輪島市・珠洲市・穴水町などで多くの木造住宅が倒壊・大破しました。

・旧耐震基準 倒壊率 19.4%(662棟)

・新耐震基準 倒壊率 5.4%(48棟)

・2000年以降 倒壊率 0.7%(4棟)

熊本地震と同様、旧耐震基準と新耐震基準の被害の違いが明確にあらわれています。

2000年基準の建物は倒壊率は圧倒的に低いですが、それでもなお倒壊した建物があることもわかります。

新耐震基準、特に2000年以降に建てられた住宅は倒壊リスクが著しく低く、被害の程度も少ない傾向があります。とはいえ、倒壊を免れても損傷を負えば、被災後の生活に支障が出ることも浮き彫りになりました。

住宅の耐震性を考えるうえで、新耐震基準を満たしていれば大丈夫、と思われるかもしれません。しかし、それだけでは地震に対して安心とは言い切れません。

新耐震基準は、建築基準法で定められた最低限のルールです。大地震において人命を守るラインではありますが、建物の損傷やその後の生活の継続を守る基準ではありません。

また、実際の被害状況を見ると、2000年以降の新耐震基準の木造住宅であっても、熊本地震では7棟、能登半島地震では4棟の倒壊が報告されています。

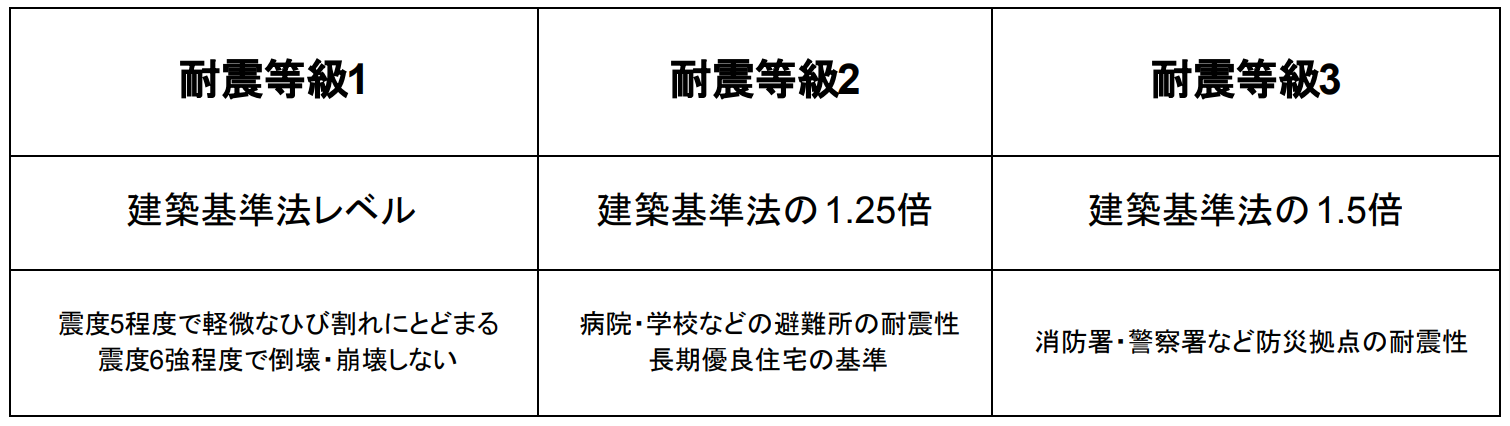

一方で、住宅には「耐震等級」という評価制度があります。等級には1〜3の3段階があり、耐震等級1が新耐震基準相当、等級3はその1.5倍の耐震性能を持つとされています。

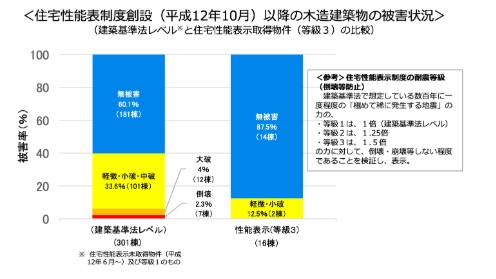

耐震等級を取得した建物の、熊本地震における被害状況を見てみましょう。

出典:「熊本地震における建築物被害の原因 分析を行う委員会」報告書のポイント

新耐震基準で建てられた木造住宅には倒壊や大破が見られますが、耐震等級3を取得した建物では、2棟が軽微な損傷を受けたものの大部分は無被害だったことが報告されています。

この結果からも、新耐震基準の住宅と比較して、耐震等級3の建物は高い安全性を備えていることが分かります。

新耐震基準と耐震等級、どちらも地震に強い家づくりには欠かせないものですが、それぞれの役割と耐震の基準には違いがあります。

建築基準法で定められている新耐震基準は、住宅に限らず、すべての建物に共通の「最低限守るべきルール」です。

震度6強〜7程度の地震が発生した場合でも、建物が倒壊・崩壊せず、人命を守ることを目的としています。

特に、2000年の改正では、特に木造住宅における耐震性が強化され、柱・梁・壁などの構造に関する基準がより厳しくなりました。

耐震等級は、品確法に基づく「住宅性能表示制度」の中に定められた、耐震性を評価する指標です。耐震性を1〜3の等級で評価し、等級が高いほど、より高い耐震性能を備えているとされています。

新耐震基準が「倒壊防止」を目的としているのに対し、耐震等級では建物の「損傷防止」まで視野に入れて評価されます。

そのため、災害後も住み続けたい方や、住宅の資産価値を守りたい方には、耐震等級3を満たす家づくりがおすすめです。

本当に地震に強い住まいを選ぶために、覚えておきたい3つのポイントをご紹介します。

まず必要なのは、耐震等級3であること。

耐震等級3の家は現行の耐震性能として最高ランクであり、震度7クラスの大地震であっても、耐えうるレベルです。

たとえば熊本地震では、新耐震基準の家にも一定の被害が確認されました。2000年基準の住宅であっても、約6%が倒壊や大破、軽微〜中破損まで含めると約40%が被害を受けています。

一方で、耐震等級3の家は87.5%が無被害、これ以外も軽微や小損害な被害程度でした。

仮に地震で倒壊を免れた家でも住み続けることができなければ、その後の生活に大きく支障をきたします。

本当に安心できる住まいを求めるなら、耐震等級3を満たすことが必要と考えられます。

次に知っておきたいのは、耐震等級3の評価の方法には「壁量計算」と「構造計算」の2種類があることです。実際の耐震性能には以下のような差が生じます。

壁の量や配置バランスを見て耐震性を判断します。新耐震基準より強度のある壁を使用しますが、建物全体にかかる力の流れまでは詳細に計算しません。多くの木造2階建て住宅が、この方法で耐震等級3を取得しています。

許容応力度計算と呼ばれる構造計算により、柱・梁・壁・接合部などにかかる力を詳細に解析。耐震性能を数値により証明するため、精密で信頼度が高い方法です。木造3階建て以上やRC造などでよく用いられる評価方法です。

同じ耐震等級3であっても、構造計算によって評価された建物は、壁量計算によるものに比べて、より高い耐震性能と安全性を備えているといえます。

耐震性を高めようとするあまり、理想の間取りが実現できないのはとても残念です。特に、在来工法で壁量計算をベースに耐震性を強化する場合は、必要な耐力壁を増やさなければなりません。そのため、開放的で広い間取りが難しくなるケースもあります。

しかし、構造計算を行えば数値で強度を裏付けられるため、設計の自由度が向上。工法にもよりますが、大きな窓や大空間を取り入れやすくなります。

耐震性と希望の間取りを両立するには、構造計算を行なうこと、大開口が可能な工法を選ぶことが重要なポイントです。

現在の住宅建築の基準である「新耐震基準」は、大地震時に建物の倒壊を防ぎ、人命を守るための最低限のルールです。しかし、本当に安心できる住まいを実現するには、倒壊を防ぐだけでなく、被災後も住み続けられる耐久性が求められます。

耐震等級3を取得した家は、大震災後も深刻な被害を免れたことが過去のデータで報告されています。ただし、注意したいのは、壁量計算による耐震等級3の場合、必要な壁の量が多くなるため、設計の自由度が制限されやすいということです。

SE構法は、木造にラーメン構造を取り入れた構法で、高い構造強度と設計の自由さが両立できるのが特徴です。

一棟一棟に徹底した構造計算を行い、建物の強度を科学的に数値化。従来の在来工法の弱点とされていた接合部は、SE金物を使用した剛接合を採用し、強度を確保しています。

この構造により、耐力壁に頼らずとも高い耐震性能を確保でき、開放感ある大開口や大空間といった自由な間取り設計も可能。地震に強い家づくりの中で、あきらめがちな広い空間も、SE構法なら妥協することなく実現できます。

高い耐震性能と、大空間な間取りの自由な設計の両立が叶うSE構法を、ぜひご検討ください。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)