当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

布基礎とは|特徴・メリット・デメリット・施工の流れと注意点を解説のインデックス

住宅を支える「基礎」は、地面と建物をつなぎ、家の耐久性や耐震性に関わる大切な部分です。「我が家の基礎はどうなっているの」「そもそもどんな種類があるの」と気になる人もいらっしゃるでしょう。

この記事では、「布基礎(ぬのきそ)」の特徴やメリット・デメリット、「ベタ基礎」との違いを解説。施工のプロセスや施工業者選びの注意点と共にご紹介します。

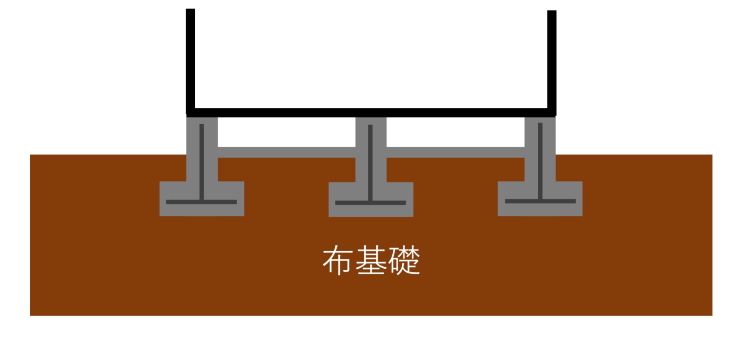

布基礎とは、柱や壁の土台の下に鉄筋コンクリートを帯状に施工し、「点」で建物を支える基礎工法です。

日本では昭和初期から広く採用されており、「布」とは布地ではなく、「平らな」という意味です。基礎が水平に配置されていることに由来しています。

規模や形状は一定の基準に基づいて規格化されており、安定した品質で施工しやすいのも特徴のひとつです。寸法は、建築基準法で以下のように定められています。

・地上部分の立ち上がり高さ:30cm以上

・立ち上がり部分の厚さ:12cm以上

・根入れの深さ:24cm以上

2種類の基礎のうち、ここでは「布基礎」のメリットを詳しく見ていきましょう。

布基礎では、コンクリートの打設はフーチング(逆T字型の底面)と立ち上がり部分に限られます。そのため、前面に打設するベタ基礎と比べて、使用するコンクリート量が少なく済み、材料費や施工費を低く抑えることが可能です。

また、掘削範囲も限られるため、処分費が少なく済むことも総コストの削減につながります。

布基礎は、縦方向に深く「根入れ」するため、柱や壁などから伝わる直下荷重の受け止めに優れているのが特徴です。荷重のバランスを整え分散させることで、構造的にも安定しやすいとされます。

根入れ深さ(基礎が地中に埋まる深さ)の基準値は、以下のように定められています。

・布基礎:240mm以上(寒冷地では凍結深度以上)

・ベタ基礎:120mm以上(寒冷地では凍結深度以上)

出典:建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件|国土交通省

寒冷地では、冬に地中の水分が凍結することで土壌が膨張し、建物の基礎が浮き上がり構造にダメージを及ぼすことがあります。そのため、北海道や東北地方などでは凍結深度より深く根入れできる布基礎が、凍上現象の被害を防げる基礎工法として採用される場合が多く見られます。

布基礎のメリットを紹介しましたが、いくつかの注意すべき点もあります。

デメリットを理解しておくことは、布基礎が自宅を支える基礎として適切かどうかを見極めやすくなります。ここでは3つのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

布基礎の構造は点で支えるため局所的な強度は高いものの、大きな地震の横揺れに対しては弱くなる傾向があります。特に、地盤が弱い地域では、建物全体にかかる力を均等に分散しにくく、構造的な不安定さを招く恐れもあるため注意が必要です。

このことから、耐震性においては「面」で建物を支える「ベタ基礎」が選ばれる傾向があります。

鉄筋コンクリートで全面を覆われていない布基礎は、地面からロアリが侵入するリスクが高くなります。特に、接合部や経年によりコンクリートが収縮した箇所は隙間が生じやすいため、注意が必要です。

施工時に防湿コンクリートを打設したり薬剤処理したりする対策も欠かせません。

地面にほど近く、コンクリートで囲まれた床下は通気性に劣ります。特に、布基礎の床下は、地中からの湿気が上がりやすく換気されにくい場所です。床下にこもった湿気はカビの発生や構造の劣化を招く恐れがあります。

昨今では布基礎の地表部に防湿コンクリートを施工するケースが増えています。また、換気口周りを掃除してきれいに保つほか、床下用の調湿材や防湿シートの敷設などによる対策も必要です。

ここまでは布基礎を中心に2種類の基礎について紹介してきました。それぞれにメリットやデメリットがあるため、適材適所で使い分けることが大切です。

この章では、ベタ基礎の特徴や布基礎の違いをわかりやすくまとめてご紹介します。

ベタ基礎とは?

ベタ基礎は、建物を「面」で支える基礎工法です。地面に接する部分を全面鉄筋コンクリートで覆うことから、建物の荷重を広い面積で分散できます。1995年の阪神淡路大震災をきっかけに、より耐震性が高い基礎工法として注目され、普及が進みました。

ベタ基礎の鉄筋コンクリートは、底面と立ち上がりが一体となるよう敷設されるのが特徴です。寸法は、建築基準法で以下のように定められています。

・地上部分の立ち上がり高さ:30cm以上

・立ち上がり部分の厚さ:12cm以上

・底盤の厚さ:12cm以上

・根入れの深さ:原則12cm以上(凍結深度よりも深いもの)

ベタ基礎とは?布基礎との違い・それぞれのメリットデメリットを解説

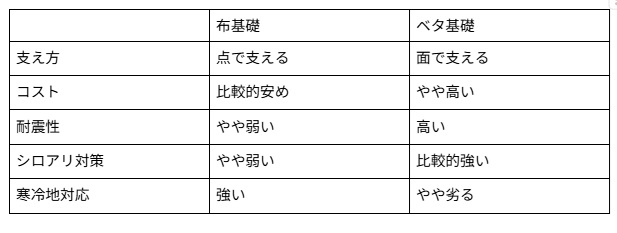

布基礎との違い

布基礎とベタ基礎はそれぞれにメリットがあるため、一概にどちらが優れているとは言い切れません。

立地条件や建物の構造に応じて、適切な基礎を選ぶことが大切です。比較のために、布基礎とベタ基礎の違いを表にまとめてみました。

基礎を検討する際の参考にしてください。

昨今では耐震性や強度の優位性からベタ基礎が主流となりつつあります。しかし、寒冷地や鉄骨造など布基礎が適している場合もあり、コストを抑えられる点も魅力的です。

最終的には、地盤の強度、施工エリアの気候、予算を総合的に検討したうえで、判断することが望ましいでしょう。

また、建物の間取りや用途、耐震性への要求レベルも考慮することが大切です。例えば、吹き抜けや開口部を多く設けた大空間、高い強度が求められるビルトインガレージなどは、現行の最低基準を守るだけでは、構造面に不安が残るでしょう。

信頼できる住宅会社に相談し、構造計算に基づいた最適な基礎を提案してもらうことをおすすめします。

家づくりの工程において、基礎は初期段階で完成してすぐに建物で覆われるため、どのように施工されているか見るチャンスはめったにないでしょう。

ここでは、布基礎工事をプロセスでご紹介。各部分の役割や強度を高める施工のポイントにも注目してご覧ください。

「根切り」とは建物の基礎を作るために、地盤を掘削する作業のことです。ベタ基礎では基礎が作られる範囲全体を掘削しますが、布基礎では立ち上がりの部分を掘削します。

基礎の底辺まで地盤を掘ったら、地盤を安定させ水はけをよくするために砕石を入れて転圧します。

砕石の上に防湿シートを敷き、コンクリートを流し入れて平らにならします。この「捨てコンクリート」は強度を出すためのものではなく、正確な位置決めや、建物の高さの基準点とするための下地です。

コンクリートが乾いたら、墨入れ(印つけ)をします。

構造の強度を高めるための鉄筋を組み立てます。鉄筋の役割は、コンクリートの弱点を補い、外部から引っ張られる力に耐えるようにすることです。

配筋後は、設計図面通りに施工されているか、第三者機関による検査を受けます。

鉄筋が組まれたら型枠を設置してコンクリートを流し込み、固まってから型枠を外します。コンクリートは気泡ができないよう隙間なく流し込むことで、強度を高めます。

次に、土台を支える立ち上がり部分にコンクリートを打設します。

打設後は、乾燥収縮やひび割れを防ぎ、耐久性を高めるために一定期間の養生が必要です。期間中はシート掛けや散水を行い、湿度や温度を管理しながら強度の高いコンクリートに仕上げます。

この工程の仕上がりが住宅の寿命を大きく左右するため、 丁寧な管理が必要です。

基礎工事の品質は、依頼する業者の知識や施工管理のレベルに大きく左右されます。特に、寒冷地や地盤が不安定な地域では、施工前の地盤調査が欠かせません。建設地の気候や土壌に詳しく、地盤調査から設計・施工まで一貫して対応できる会社を選ぶと安心です。

どちらの基礎が適しているかは建築地の地盤や環境に応じて異なるため、迷ったときは、構造計算の根拠を示しながら基礎の種類を提案してくれる住宅会社に相談してみましょう 。

「基礎から強い家づくりを応援してほしい」という方は、SE構法の工務店をおすすめします。

SE構法は、高い耐震性能と自由度の高い空間設計を両立したいというニーズに応えられる木造住宅の工法です。

SE構法で強い基礎の家を実現する方法について、具体的に見てみましょう。

SE構法とは、強い構造躯体と緻密な構造計算に基づく木造建築技術です。構造計算では、建物が荷重や地震、風圧といった負荷に耐えられる設計であるかどうか、既定の項目ごとに数値によって検証します。

一般的な木造住宅では構造計算がほとんど行われないなか、SE構法の家は一棟一棟、基礎も含めて構造計算を実施しているのが大きな特徴です。

同じスペックの家を建てるにしても、建設地の地盤の強さや気候特性は一棟ずつ異なるため、最低基準の規格のみでは安全性の確保が十分とはいえません。また、それぞれに適した基礎の種類や形状、鉄筋の数量なども異なります。

それらを計算する根拠として用いられているのが、次にご紹介する「FEM解析」です。

SE構法の基礎設計の根拠として利用されているのが、「FEM(Finite Element Method)解析」です。

FEM解析では、数値のシミュレーションにより地盤・基礎にかかる力を分析し、地盤の強度に応じた強い基礎を設計します。

また、FEM解析を取り入れることで、従来の構造計算では別々に計算していた基礎梁と耐圧版にかかる荷重を合わせ、より立体的で合理的に計算できるようになりました。

こうした根拠の算出と検証を繰り返し、SE構法ではより安全性の高い「基礎から強い家づくり」を実現しています。

布基礎は、コストを抑えつつ寒冷地にも対応しやすい基礎工法ですが、一方で、耐震性や湿気対策に配慮した設計や施工が求められます。

住宅の基礎から強い家を実現するには、布基礎とベタ基礎との違いを理解し、地盤や気候に応じて適切な基礎を選ぶことが重要です。特に近年では、FEM解析のような高度な構造計算の手法を活用することで、基礎も含めて耐震性や耐久性に優れた家づくりの可能性が広がっています。

基礎は家の土台です。SE構法では、構造計算を前提とした基礎設計により安心して長く住める家づくりを提案しています。「基礎から強い家づくり」に興味を持たれた方は、ぜひ、SE構法による実現を視野に入れてみてください。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)