当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

ZEH基準とは?補助金で賢く建てる高性能住宅とSE構法との相性を解説のインデックス

冬は足元が冷え、夏はどこにいても暑い。そんな家の中の温度差は、暮らしのストレスにつながります。国はこうした問題を減らすため、住宅の性能基準を段階的に見直しています。

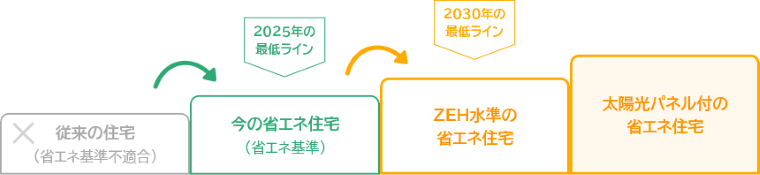

実際に、2025年には断熱等級4が義務化され、今後はZEH基準に相当する性能を新築住宅の標準としていく方針が示されています。さらにGX補助金など、「性能の高い家ほど得になる」制度も広がりつつあります。

これから家を建てるなら、将来の当たり前になる性能を少し先取りすることが大切です。今回はZEH基準や補助金制度、SE構法との相性をわかりやすく解説します。

ZEH(ゼッチ)とは、使うエネルギーを減らし、太陽光でつくったエネルギーを活かす家のこと。よく「ZEH住宅」と混同されますが、少し意味が異なります。

・ZEH住宅:太陽光発電を備え、エネルギー収支がゼロまたあおおむねゼロになる家

・ZEH基準:ZEHを実現するために必要な、断熱・省エネ性能の基準ライン

つまりZEH基準は、エネルギーを無駄にしないための「家そのもの」の性能を示すものです。太陽光発電の有無とは別に、家をどれくらい守れるかを考える指標になります。

家づくりの基準は思っている以上にスピード感を持って変化しています。

これまでは「断熱等級4」が性能のいい家といわれてきましたが、この基準はすでに最低ラインへと移行しました。

ポイントは、これまで「性能が高い」と言われていたレベルが、これからは最低ラインになるということ。家は長く住む場所のため、「今ちょうどいい性能」よりも「未来でも困らない性能」を選ぶことが安心につながります。

ZEH基準の家は、できるだけ熱を逃がさないつくりになっていることが大きな特徴です。その目安になるのが「UA値」という指標で、数字が小さいほど家が冷えにくく、暑さも入りにくい状態を示します。

日本は地域ごとに気温差が大きいため、求められるUA値の基準もエリアによって変わります。寒い地域ほど厳しい基準が設けられているのもそのためです。

従来の断熱等級4に比べ、ZEH水準の等級5はさらに外皮性能が高まり、冷暖房の効率が上がることで、年間の光熱費が下がる傾向にあります。

ZEH基準を満たせば、冬の朝の冷たさや夏のまとわりつく暑さを感じにくくなり、家のどこにいても過ごしやすい環境が整います。

ここでは、ZEH基準の家を建てるメリットを3つ紹介します。

ZEH基準の家は、空気の質が落ち着いていて、エアコンの効きがまったく違います。冬は少し暖めただけで、ふんわりとした暖かさが続き、夏も冷房の涼しさが広がりやすく、強く運転する必要がありません。

こうした積み重ねが月々の光熱費にしっかり反映され、家計にゆとりが生まれます。電気代の変動に左右されにくい暮らしが手に入るのは、性能のよい家ならではのメリットです。

家の性能を上げたいと思っても、費用の面で迷うことはあります。そんなとき頼りになるのが、ZEH水準の家づくりを後押しする補助制度です。

2025年度からはGX補助金がスタートし、性能に応じた支援が受けられる仕組みも整いつつあります。以下に「ZEH水準住宅」「長期優良住宅」「GX志向型住宅」の違いをまとめます(補助金額は目安です)。

※参照:子育てグリーン住宅支援事業

※制度・補助額は年度や条件により変わる可能性があります

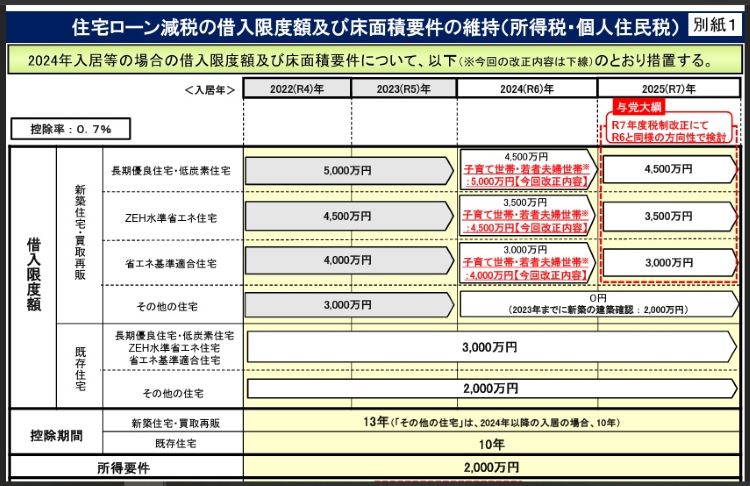

また、マイホームの購入から一定期間、年末のローン残高の一定割合が所得税から控除される住宅ローン控除制度(住宅ローン減税)。家を購入する場合、多くの方が活用する制度です。この住宅ローン減税でも、ZEH基準など一定の性能がある住まいでは控除対象となるローン借入限度額が増額されます。

例えば、2025年から義務化された省エネ基準適合住宅なら、借入限度額は3,000万円なのに対して、ZEH水準住宅では3,500万円に増額されています。

ZEH基準の家は、冬に廊下へ出た瞬間の冷たさが弱まり、夏の2階に上がったときのむっとした暑さも和らぎます。

部屋ごとの温度差が小さく、体への負担が減るため、家族みんなが心地よく過ごせる環境が整います。特に小さなお子さんや高齢の家族がいる家庭では、日々の安心感が大きく変わっていくでしょう。

ZEH基準の家は、快適さや光熱費の削減に大きく貢献する一方で、性能を上げるための工夫や、費用との向き合い方を知っておくと、家づくりの迷いが減ります。

ここでは後悔しないためにおさえておきたいポイントを紹介します。

ZEH基準を満たすためには、断熱性能を高める工夫が欠かせません。例えば、外からの熱の出入りが大きい窓は、住宅の性能を左右する大きなポイントです。一般的なアルミ窓に比べ、樹脂サッシやトリプルガラスは断熱性が高く、その分どうしても価格が上がります。壁や天井に使う断熱材も、厚みや材質によって費用が変わります。

こうした「性能を上げるためのコスト」は、どうしても初期費用として目に入ってくる部分です。ただ、ここで一つ覚えておきたいのは、性能にかけた費用は毎月の光熱費という形で戻ってくるという点です。家の断熱性が高まれば、エアコンの働きが効率良くなり、「あまり使っていないのにしっかり快適」という状態をつくりやすくなります。

その結果、年間の電気代が大きく下がり、数年単位で見れば、初めにかかった追加費用を十分に回収できるケースも多くあります。電気代の高騰が続く今、性能に投資することは「未来の家計を守る選択」につながります。

また、国の補助金や税制優遇も活用できれば、初期費用の負担をより軽くすることも可能です。性能アップ=高い買い物、というイメージだけで判断せず、長く住む家のトータルコストで考えることが大切です。

「高性能な家だと、窓を小さくするしかないのでは?」と心配される方は多くいます。

実際、一般的な木造住宅では、

・断熱性能を保つためにガラス面積を抑える

・耐震性を確保するために壁(耐力壁)を増やす

といった理由から、間取りや窓の大きさに制約が出やすくなります。

けれど、これは家づくりの仕組みによる制限であって、ZEHがデザインを禁止しているわけではありません。ポイントは、性能を確保しながら大きな窓や吹き抜けを支えられる「構造の強さ」を持っているかどうかです。

たとえば、構造フレームが強い工法であれば、

・大きな開口部を設けても建物がゆがみにくい

・吹き抜けで壁を抜いても構造が不安定にならない

・南側に大きな窓をつくりながら断熱性を保ちやすい

というように、デザインと性能の両立がしやすくなります。

つまり、ZEHは家の性能を高める基準であって、デザインを制限するルールではありません。家のつくり方(工法・構造)をきちんと選べば、大きな窓も吹き抜けも、安心して実現することができます。

SE構法は、家の強さとデザイン性をどちらも高められる工法です。断熱性能をしっかり確保しながら、大きな窓や吹き抜けなど開放的な空間づくりを無理なく実現できます。ここからは、SE構法の魅力について見ていきましょう。

SE構法は、柱と梁をしっかりと一体化させる「木造ラーメン構造」を取り入れた工法です。鉄骨造のように家全体をフレームで支えるため、一般的な木造よりも構造の安定感が高いのが特徴です。

地震の揺れにも粘り強く、家全体が大きな骨組みとして働くため、安心して長く暮らせる住まいづくりにつながります。しっかりした土台があることで、間取りや窓の形状などのプランの自由度も守られ、暮らしに合わせた家づくりが叶います。

SE構法が選ばれている理由のひとつが、大きな開口部を安心してつくれることです。広いLDKに大きな窓を設けたり、吹き抜けで上下の空間をつなげたりすると、一般的な木造では耐震性の確保が難しくなります。

しかしSE構法なら、家を支える力を柱と梁のフレームが担うため、壁に頼りすぎる必要がありません。その結果、光がたっぷり入るリビングや、家族の気配を感じられる開放的な空間が無理なく実現できます。

ZEH基準の断熱性能をしっかり確保しながら、開放感のある家をつくるには構造の自由度が欠かせません。SE構法はその自由度を大きく広げてくれる工法です。大きな窓を使っても断熱性を確保しやすく、吹き抜けを設けても構造的な不安が出にくいため、性能とデザインの両立がしやすくなります。

「省エネを優先したらデザインを諦めるしかない」という不安を解消し、快適さと心地よさのどちらも大切にした家づくりができます。毎日の暮らしを豊かにしてくれる理想のバランスが、SE構法なら実現できます。

住宅の性能基準は大きく変化しており、これからの家づくりではZEH基準を意識することが欠かせません。光熱費の削減だけでなく、家の中の温度差を小さくすることで、暮らしそのものが快適になります。GX補助金などの支援策も追い風となり、高性能な家を建てやすい環境も整ってきました。

さらにSE構法を組み合わせれば、性能と開放感のどちらも諦めない家づくりが実現します。未来の標準を先取りし、長く愛せる住まいを手に入れるためにも、性能・補助金・構造の3つをしっかり確認しておきたいところです。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)