当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

木造住宅の耐用年数は何年?寿命の目安と延ばすための家づくりのコツを解説のインデックス

木造住宅は日本で多くの人に選ばれている構造ですが、「寿命が短いのでは?」と心配になる方もいるでしょう。実際の耐用年数は、税務上の数字と実際に住める年数で大きく違います。使用する材料や工法、日々の手入れ次第で寿命は変わるため、正しい知識が必要です。

今回は木造住宅の耐用年数や寿命を延ばす工夫、資産価値を保つポイントを解説します。これからの家づくりにお役立てください。

木造住宅の「耐用年数」とは、税務上や実際の住まいとしての寿命を指す指標です。それぞれの目安となる年数を見てみましょう。

木造住宅の法定耐用年数は22年です。具体的には、減価償却資産としての住宅が何年で価値を失うかを定めたもので、主に以下のような意味を持ちます。

・固定資産税の評価額の算定基準になる

・不動産投資や売買時における減価償却費の計算に使われる

つまり、「22年で住めなくなる」という意味ではなく、あくまで「帳簿上の価値がなくなる期間」を示すものです。

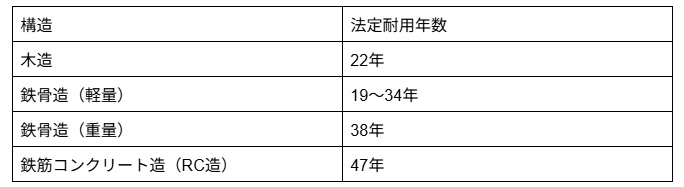

以下の表は、木造住宅と他の工法の住宅の法定耐用年数を示したものです。

木造住宅の耐用年数は他の工法と比較して税務上では短めですが、現実にはもっと長く住めるケースがほとんどです。

実際の木造住宅の寿命は、30〜40年程度と言われています。これは物理的に居住可能な年数を示す「物理的耐用年数」に近い概念です。なかには50年以上住める住宅も多く存在します。

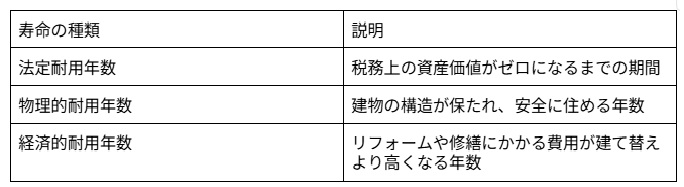

ここで重要なのが、「寿命」にも種類があることです。

つまり、税務上の耐用年数は「制度上の話」であり、実際の寿命とは切り離して考える必要があります。

日本には100年以上使われている木造建築も存在します。寺社仏閣や古民家など、伝統的な工法で建てられた建物はその代表例です。現代の住宅でも、材料や工法の進化により、長寿命化が進んでいます。以下を採用している木造住宅は、長寿命である傾向にあります。

・腐りにくく強度の高い集成材や乾燥材を使用する

・建物全体を精密に設計する構造計算を行う

・定期的なメンテナンスと劣化対策を実施する

これらの要素を取り入れれば、100年住むことも可能になるでしょう。

住宅の寿命は、素材や工法だけではなく、立地やメンテナンスの状態にも大きく左右されます。主な影響要因を見ていきましょう。

木造住宅の寿命は、建てる地域の気候や立地条件によって左右されます。例えば湿度の高い地域では木材が腐りやすく、シロアリの被害にも遭いやすい傾向にあります。また、沿岸部では、潮風によって金属部分が錆びるリスクも高まるでしょう。

一方、寒冷地では冬季の凍結により配管や基礎にダメージが生じやすく、結露が構造材を劣化させる原因にもなります。このような気候的リスクを考慮せずに設計・施工を行った場合、家の劣化は想像以上に早く進行してしまうかもしれません。

住宅の耐久性は、使われる木材の質と工法によっても大きく変わります。含水率が高すぎる木材は、乾燥後に歪みや収縮を起こすことも少なくありません。節の多い材や割れのある材も、場所によって強度にばらつきが出てしまうこともあります。

工法にも違いがあり、在来工法は自由度が高い反面、施工のばらつきが生じやすい傾向に。ツーバイフォーは耐震性に優れる一方で、間取り変更がしづらいという課題があります。

後ほど紹介するSE構法はその両者のバランスを取り、強度と間取りの柔軟性を両立できる点が特徴といえるでしょう。

同じ材料や工法を使っても、施工と設計の技術力によって住宅の寿命は大きく変わります。防水処理が丁寧に行われていなければ、雨水の侵入を許してしまうこともあり、いずれ雨漏りにつながるおそれがあります。

さらに、構造計算が正確でなければ、目に見えない部分に不安が残るでしょう。結局のところ、長持ちする家を建てるためには確かな腕と信頼できる施工会社の存在が不可欠です。

住宅は建てて完成ではなく、住みながら手をかけていくことが大切です。屋根や外壁の劣化を放置すると、雨漏りや内部腐食につながるおそれがありますし、床下に湿気が溜まれば構造材の腐敗を招くことも。

特に築10年をすぎた頃からは、定期的な点検と必要に応じた修繕を行うことで建物の寿命を延ばせる可能性もあります。日々の手入れを怠らなければ、住宅の寿命を延ばすことができるでしょう。

家は、家族の暮らしとともに少しずつ変化していくものです。例えば、子どもが成長して独立したり、自分たちが年を重ねて生活スタイルが変わったりすると、以前はちょうどよかった間取りが、だんだん使いづらく感じるようになるでしょう。

せっかく建てた家でも、今の暮らしに合わなくなると「もう住めない」と判断されてしまうことがあります。これは、建物自体がまだ丈夫でも、間取りの使いにくさが原因で家の寿命が短くなる「経済的耐用年数」の一例です。経済的耐用年数は「物理的に使えるかどうか」ではなく、経済的・機能的に使い続ける価値があるかで判断されるためです。

家を長持ちさせるには、日々の手入れや定期的な点検、湿気・シロアリ対策などが欠かせません。実践しやすい方法を紹介します。

日常的な点検は、住まいを長持ちさせる第一歩です。

【自分でできる点検項目】

・外壁にひび割れや塗装剥がれがないか

・室内の壁紙にカビやシミがないか

・床下換気口が塞がれていないか

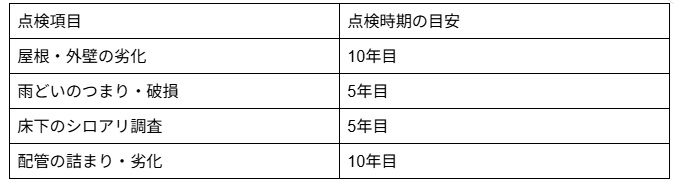

木造住宅の長寿命化には、定期的な点検と早めの修繕が欠かせません。屋根や外壁の点検を怠らず、劣化のサインを見つけたときは早急に修繕を行うことで、大きなトラブルを未然に防ぎます。

家の点検は外部業者に依頼することも可能ですが、日々の掃除のときに自身の目でチェックすることも大切です。水回りは特に劣化が早い場所のひとつのため、水漏れや異臭を感じた場合はすぐに修理を依頼しましょう。

家を建ててから10年が経過する頃になると、建物の経年劣化が気になり始めると言われています。大がかりなリフォームの必要はありませんが、10年を過ぎた時点では以下の部分のメンテナンスを検討すると良いでしょう。

| 屋根 | ・表面塗装 |

| 外壁 | ・表面塗装 ・シーリング打ち替え ・タイル洗浄 |

| バルコニー | ・防水工事 |

| 室内 | ・部分補修 ・内装材貼り替え |

| 給排水管 | ・点検と補修 ・高圧洗浄 |

以下は業者に点検を依頼する際のおすすめのスケジュールです。

シロアリは木造住宅にとって大きなリスクとなり、被害が進行すると、部分的な補修では対応できず建て替えが必要になる場合もあります。多くの住宅で行われている防蟻処理の薬剤は、一般的に5〜10年で効果が薄れていくため、定期的な調査と再施工が大切です。

また、シロアリの侵入を防ぐには、床下に湿気をためない環境づくりが欠かせません。通気性の良い床下を保つことで、シロアリの好む条件を避けることができます。安心して暮らすためにも、専門業者による点検と処置を定期的に行いましょう。

湿気は木材の腐敗やカビの原因となり、住宅の寿命を縮める可能性があります。対策のひとつに、屋根や外壁に通気層を設けることで湿気を逃がし、床下換気口は塞がないようにして風通しを確保することがあります。断熱材や防湿シートを適切に使い、24時間換気システムを活用すれば、室内の空気が常に新しく保たれ、湿気やカビの発生を防げるでしょう。

日本の住宅は欧米に比べて早く資産価値が落ちる傾向があります。その背景には、工法や価値観の違いが大きく関係しています。

日本では間取りや最新設備が重視されるため、古い家の人気が下がりやすい傾向があります。築年数が浅いほど価値が高いと考えられているため、築20年以上の家は建物の価格がほとんどなくなることもあります。

在来工法の家はその構造上、壁の位置に制限があるため、大幅な間取り変更やリフォームが難しいことがあります。その結果、暮らしの変化に対応しにくく、改修費用が高くなることも。自由に手を加えにくい住宅は買い手に選ばれにくく、中古市場での価値が下がる原因にもなります。

欧米では、中古住宅でもリフォーム・リノベーションして価値を高めて再販売する文化があります。一方、日本では「中古=劣化している」とみなされる傾向が強く、資産としての評価が下がりやすいのが実情です。

住宅の価値を長く保つためには、暮らしの変化に対応できる設計や高耐久な構造が重要です。将来を見据えた家づくりのヒントを紹介します。

長く快適に暮らすには、将来の変化に対応できる間取りが大切です。子ども部屋を分割できる設計やバリアフリーの動線を確保すれば、家族の成長や高齢期にも使いやすい家になります。水回りの配置も移動しやすくしておくと、リフォームの自由度が高まり、次の世代への引き継ぎもスムーズです。

住宅を長持ちさせるには、設計段階で通風や採光を工夫し、構造材の劣化を防ぐことが大切です。点検口や床下空間を設けることでメンテナンスもしやすくなります。劣化しやすい部材は交換しやすいものを使い、高耐久な屋根や外壁材を選ぶこともポイントです。将来の間取り変更を見据えた設計が、住宅の価値を守ります。

地震に強い構造を選ぶことは、住宅の寿命を伸ばす上で欠かせません。大きな地震で建物が傷むと修理費がかさみ、場合によっては建て替えも必要です。耐震等級3の構造や全棟構造計算を行う工法を選べば、安心して長く住み続けられます。

耐震性と自由度を両立し、100年住める家を目指せるのが「SE構法」です。その特徴や、長寿命住宅に適した理由をわかりやすく解説します。

SE構法は、全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。地震・積雪・風などの荷重に対して、数値的に安全性が確認された家だけが建てられます。鉄骨造やRC造では必ず実施されていますが、木造で構造計算を行うのはSE構法ならではの取り組みです。

SE構法は、長期優良住宅の要件を満たしやすい点でも注目されています。高い耐震性と耐久性を兼ね備えながら、間取りの可変性にも対応できる構造であるため、長く住み続ける住宅としての条件をクリアしやすいのです。

維持管理のしやすさに加えて、将来的なリフォームの柔軟性があり、長い目で見たときのトータルコストを抑えられる点も魅力。こうした特徴から、SE構法で建てられた家は、安心して何世代にもわたって住み継ぐことができる「長寿命な木造住宅」として支持されています。

SE構法は、柱と梁で構造を支えるラーメン構造に近い木造工法。これにより、大開口や大空間を実現でき、間取りの変更や拡張が可能になります。家族構成の変化にも柔軟に対応できるスケルトン・インフィルという技術にも対応できるため、「家の寿命=家族の変化に耐えられなくなるとき」という課題を解消します。

関連記事:

100年住める家を作れる?自由自在に間取りを変えられるスケルトン・インフィル住宅とは

木造住宅の寿命は、建て方や住まい方によって大きく変わります。法定耐用年数だけにとらわれず、実際の寿命や資産価値の考え方を知ることが、家と長く付き合う第一歩です。定期的な点検やメンテナンス、将来を見越した設計によって、家は何十年も快適に使い続けることができます。家族のライフスタイルに寄り添いながら、世代を超えて住み継げる木の家を目指しましょう。100年先まで住める木造住宅を建てたい方は、SE構法の認定工務店へお気軽にご相談ください。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)