当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

在宅避難のために知っておきたいこととは?自宅で安心に過ごすための対策を解説のインデックス

自然災害の多い日本では、「在宅避難」の重要性が改めて注目されています。避難所に行かず、自宅で安全に避難生活を送ることができれば、心身の負担は軽くなります。

しかし、在宅避難を可能にするには、日頃の備えや自宅の安全性を正しく判断する知識が必要です。

この記事では、在宅避難のための準備や災害時に押さえるべきポイント、そして「地震に強い家」とはどのような住まいかについて、わかりやすく解説します。

在宅避難とは、災害発生時に避難所に行かず、自宅で避難生活を送ることです。

大規模な災害時には避難所が混雑しやすく、感染症のリスクも懸念されます。在宅避難が可能であれば、こうしたリスクを避けつつ、避難所を必要とする人々の負担軽減にもつながります。

ただし、安全に過ごせる条件が整っていることが前提です。

状況によっては、避難所へ移動したり、支援物資の受け取りに行く必要があるかもしれません。「在宅避難=避難所に行かないこと」ではなく、状況に応じて柔軟な判断をすることが大切です。

在宅避難の可否は次の点から判断しましょう。

・建物の安全性

・周辺環境

・地域内で孤立していないか

・ライフラインが使用可能か

・備蓄品があり、数日か自力で生活できるか

最優先なのは、自宅の建物が安全かどうかです。倒壊していなくても、建物に傾きや大きなひび割れがないか、余震で倒壊する可能性がないかを確認します。少しでも危険があれば、在宅避難はできません。

近隣で火災が起きていないか、ガス漏れはないかなど周辺の環境もチェックしましょう。

仮に自宅や周辺が安全でも、地域の中で孤立化しないか注意が必要です。援助が必要な状況でも、支援の声が届かないおそれがあるからです。

さらに、電気・水道・ガスなどのライフラインが使えるかもポイントです。使用できなくても、備蓄の物資で数日間生活できるかは重要な判断材料です。

すべての条件を満たしていても、体調や状況の変化により外部のサポートが必要になることもあります。そのため、最新の情報を確認しつつ、在宅避難を続けるかどうかを冷静に判断する姿勢が大切です。

近年、注目されるようになった在宅避難。その理由とメリットを見てみましょう。

大規模災害が発生すると、多くの人が一斉に避難所に集まり、感染症や衛生面のトラブルが起きるリスクが高まります。

在宅避難ができれば、衛生的かつ安心な環境を確保できます。

避難所では、簡易的な間仕切りがあっても、落ち着いて過ごすのは難しいのが現実です。

たとえば、小さな子どもがいる家庭では、子どもの泣き声や行動が周囲に迷惑をかけないかと気をつかい、精神的な負担が増すことも。また、ペットを飼っている場合は、そもそも避難所には連れて行けないかもしれません。

在宅避難ができればプライバシーの問題もなく、ペットとも過ごすことができます。

災害発生直後の屋外は、倒壊物やガラス片などが散乱し、ケガをするリスクがあります。とくに夜間の移動は、停電によって視界が悪く、大変危険です。また、避難所では多くの人が密集して生活するため感染症が広がるおそれもあります。

在宅避難ができれば、このような災害による健康へのリスクを大幅に減らすことができます。

メリットが多い在宅避難ですが、気をつけるべきポイントもあります。いざというときに困らないよう、想定されるデメリットを知っておきましょう。

災害時には、停電・断水・ガスが止まるなどのライフラインの停止が想定されます。これらが長引くと、避難生活は困難になります。

備蓄した食料や水、非常用品で対応できればよいですが、復旧が遅れれば在宅避難は難しくなるかもしれません。

また、通信障害が発生すれば、支援情報や避難情報が届かなくなることも。災害用のラジオなど、情報を得る手段もあらかじめ備えておく必要があります。

もともと耐震性や耐久性が低い建物では、被害のリスクが高まります。

特に大地震においては、余震が起きる可能性もあります。熊本地震では2度の大きな揺れにより倒壊した家屋も多くありました。

被災した建物の損傷が疑われる場合は、自宅にとどまるのは危険です。少しでも不安があるなら、在宅避難は避けたほうがよいでしょう。

在宅避難をしていると、支援物資が届かないケースもあります。

避難所では食料や水、生活用品などが支給されることが一般的です。しかし、自宅で避難生活を送る場合は、自ら避難所まで取りに行く必要も出てきます。

さらに、通信障害が起きていれば、物資の配布情報すら受け取れず、必要な支援を受けられないまま孤立してしまう可能性もあります。

在宅避難では、「支援の輪から外れてしまうリスク」があることを理解しておくことが大切です。

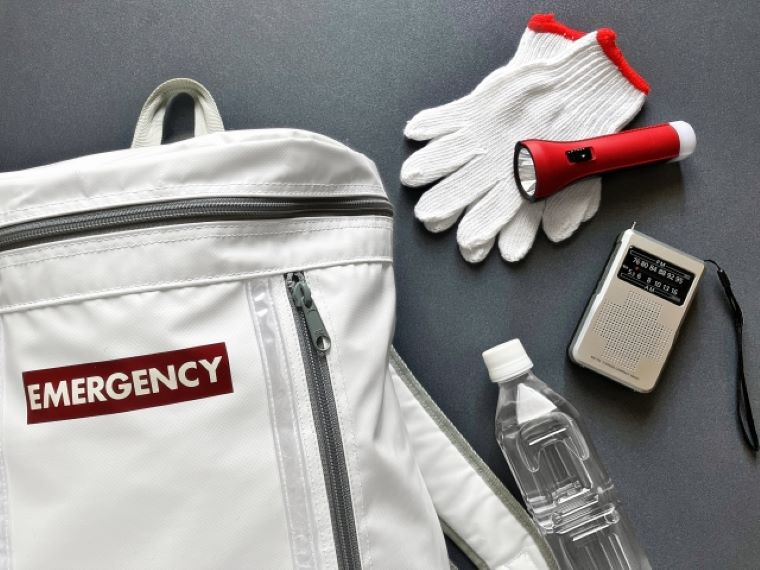

いざ災害が起きたときに必要な物資を普段から備えること。これが、在宅避難を可能にするカギです。

備蓄に必要なものをまとめました。

| 水 | 1人当たり1日3リットルを目安に、1週間分(21リットル)を用意 |

| 食料 | 保存の効く食品:缶詰、乾燥食品、レトルト食品、フリーズドライ食品、パスタ、米、シリアルなど 栄養補助食品:エネルギーバー、プロテインパウダー、ビタミンサプリメント |

| 医薬品・救急用品 | 常備薬(処方薬)、解熱鎮痛剤、消毒液、絆創膏、包帯、マスク、体温計など |

| 生活必需品 | トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ゴミ袋、ウェットティッシュ、アルコール消毒液 使い捨て食器、調理器具(紙皿、紙コップ、プラスチックフォークなど) |

| 防災グッズ | 懐中電灯、電池、ラジオ(手回しやソーラー充電式がおすすめ) モバイルバッテリー、携帯充電器、簡易トイレ、寝袋、毛布 |

| その他 | 衛生用品(女性用、生理用品、おむつなど) |

在宅避難を検討しているなら、日ごろから無理なく備える工夫が大切です。

災害用には缶詰や乾燥食品など、長期保存できるものを備蓄しましょう。ペットボトルの水やレトルト食品には、災害時用に作られた消費期限が長いものもあります。

ローリングストックとは、普段の食品を少し多めに買い置きし、使った分を補充していく方法です。この方法なら、普段から食べ慣れたものを備蓄でき、いざというときにも安心です。

災害時のことを考え、常温で保存できるものを選びましょう。

家族に合わせた備蓄品も忘れてはいけません。乳幼児がいる家庭では、ミルクや哺乳瓶、オムツやおしり拭きなど、普段から必要なものを備えましょう。

高齢者は薬を服用している方が多いので、災害時にも切らさない数の常備薬を処方してもらうと良いかもしれません。介護が必要な方には、成人用オムツなどの介護用品も忘れずに。

ペットのいるご家庭では、ペットフードやトイレシートなども備えておきましょう。

具体的にどのくらいの量を備蓄すればよいか把握しておくと、いざというときに慌てずにすみます。

大規模災害では、食料が手に入るまでに3日、ライフラインの復旧には1週間〜10日かかると言われています。最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄があると安心です。

たとえば、4人家族・3日分の目安は以下のとおりです。

・水:3リットル/1日☓3日分☓4人=36リットル

・米:1食=0.5合=75gとした場合、75g☓3食☓3日分☓4人分=2.7kg

・米以外の主菜になる、缶詰やレトルト食品:36食分

・カセットコンロのボンベ:3〜4本

主食は米以外に餅やパスタでも。停電や断水は長引くことがあるので、特にカセットコンロのボンベは1週間分を用意するのが望ましいです。

高齢者や障害のある方にとって、災害時の避難は特に配慮が必要です。

大規模災害の発生時、支援が必要で一般の避難所では過ごしづらい方のために「福祉避難所」も開設されます。ただし、災害直後に開設されるとは限らず、まずは一般の避難所へ避難しなければならないケースがほとんどです。また、必ず自宅の近くに福祉避難所が開設されるとも限りません。

そのため、高齢者や障害のある方にとっても、在宅避難を前提とした備えが重要です。

在宅避難を選ぶ場合、高齢者や障害のある方ならではの注意点があります。

たとえば、電気式の医療機器を使用している方は、停電時の対策として予備のバッテリーが必要です。

介護用品や服用している薬の備蓄リストも作っておくと良いでしょう。

近隣の住民や離れて住む家族、ケアマネージャーとの普段からの連携も重要です。見守りアプリや災害時安否確認アプリなどを使うことも、選択肢のひとつ。

「避難行動要支援者名簿」(※1)に名前を登録しておけば、在宅避難でも孤立のリスクを減らす安心材料になります。災害時の避難として何がベストかは、状況に応じて判断する必要がありますが、在宅避難も可能な準備をしておけば、いざという時への安心につながります。

※1「避難行動要支援者名簿」:災害時に自力で避難することが難しい高齢者や障がい者など、支援を必要とする方の情報をまとめた名簿

災害時に在宅避難を行うには、「安全な住まい」であることが大前提です。特に耐震性の低い住宅では、在宅避難は現実的ではありません。

現在の住まいが大地震に耐えられるかを知るために「耐震診断」を受ける方法があります。多くの自治体で実施しており、特に築年数が古い住宅にお住まいの方は、問い合わせてみると良いかもしれません。

また、住宅の耐震性能を示す指標として「耐震等級」があります。1〜3の数値で評価され、数値が高いほど耐震性が増します。在宅避難を可能にするためには、家の耐震等級や構造の見直しを行うことが大切です。

SE構法は、災害後も住み続けられる耐震性と設計の自由度を兼ね備えた木造住宅の構法です。

SE構法の家は、柱と梁を一体化させたラーメン構造です。鉄骨造やRC造で用いられる強固な構造を木造で実現しました。壁で耐力を保つ従来の在来工法と違い、耐震性と広々とした空間設計を両立することができます。

また、SE構法の家は「耐震等級3」を取得します。これは、震度6強〜7の大地震でも倒壊や崩壊を防ぎ、安心して住み続けられる耐震性です。

SE構法では、すべての建物に対して構造計算(許容応力度計算)を実施します。

耐震等級にはいくつかの算出方法があり、一般的な木造住宅では「性能表示計算」が使われます。一方、SE構法が行う構造計算は、精度が高くより確かな耐震性能を確保する許容応力度計算です。

実際、性能表示計算での耐震等級3は、構造計算では耐震等級2相当とも言われるほど差があります。SE構法の家は、構造計算による高い耐震性のレベルを確保しており、これは在宅避難の確かな土台となります。

災害時に在宅避難ができれば、住み慣れた環境での安心感を保ちながら、避難所の混雑回避にも役立ちます。

普段からの備蓄には、乳幼児や高齢者など家族に合わせた準備も欠かせません。しかし状況に応じて、避難所等への避難を検討することも大切です。

在宅避難になにより重要なのは、安全に住み続けられる家であること。

SE構法は、耐震等級3を全棟で取得し、災害後も住み続けられる家づくりを支えます。

災害後も自宅で過ごせることが、大きな安心につながります。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)