当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。

Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。

閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。

地震と住宅の新常識

壁量計算とは?2025年の法改正で何が変わる?構造計算との違いと住まいの安全性を解説のインデックス

長く暮らすマイホームを建てるにあたって重視したいポイントのひとつが「強さ」です。

住まいの強さを検証するために、住宅設計で用いられているのが「壁量計算」や「構造計算」ですが、壁量計算よりも複雑で詳細な検証がなされる構造計算は、実は2階建以下の住宅ではほとんど行われてこなかったのをご存知ですか?

ただし、2025年から建築基準法の改正によって壁量計算のルールが大きく変わり、今まで構造計算が義務化されてこなかった住宅でも構造計算が必要になるケースが増えています。

そこで壁量計算と構造計算の違いや、2025年の法改正を受けて家づくりではどんなことに注意するべきなのか、詳しく解説します。

家を建てる際に構造計算よりも簡易な計算方法として用いられることが多かった壁量計算。壁量計算とは一体どんな方法で家の強さを検証するものなのか、まずは基本から確認していきましょう。

壁量計算は家を建てる際に地震や風などの力に耐えるためには、どの程度の強さの「耐力壁」が必要かを計算する方法です。耐力壁とは、単に空間を仕切るためだけでなく、建物を支える役割を担う、構造上必要不可欠な壁です。

壁量計算では、水平方向の強さに対して耐力壁の大きさや配置・数などが十分かどうかを検証しています。

壁量計算は主に2階建て以下の木造住宅で使われています。建築基準法では、2階建て以下の木造住宅は「四号建築物」となっていて、これまで、壁量計算よりもより詳細に建物の強さを検証する構造計算が免除されてきました。

| 四号建築物の条件 |

| ・木造2階建以下 ・延べ床面積500㎡以下 ・建物高さ13m以下、軒高さ9m以下 ・特殊建築物ではなく、不特定多数が利用しない建物(住宅など) |

そのため2025年までは四号建築物の特例を活用して、2階建のほとんどの住宅で構造計算をすることなく家を建てるケースが多かったのです。

4号建築物廃止で住宅の安全性はどう変わる?地震に強い家の選び方

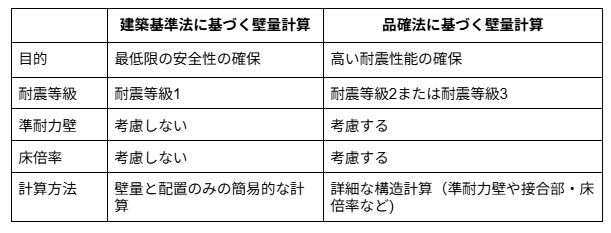

壁量計算には大きく分けて「建築基準法に基づく壁量計算」と、「品確法(住宅性能表示制度)に基づく壁量計算」の2つのタイプがあります。

建築基準法に基づいて行われる壁量計算は、あくまでも家を建てるために必要最低限の安全性を確保するための計算です。そのため耐震性を評価する耐震等級では建築基準法に基づいた壁量計算では「耐震等級1」にしか相当しません。

一方で、品格法による壁量計算では住宅の品質を確保するために、性能を数値化して評価するのが目的です。そのため、建築基準法に基づく壁量計算で考慮される必要壁量に加えて、準耐力壁や床倍率、接合部の強度など家の構造全体のバランスを考慮して家の強さが検証されます。

実際に家を建てる際に行われる壁量計算では、どんな流れで家の強さが検証されるのでしょうか。具体的な計算の流れを見ながら、壁量計算について理解を深めてみましょう。

壁量計算では、建物の大きさに応じた重さや、形をもとに地震に対してどの程度耐力壁が必要かを算出します。床面積が大きくて階数が高い建物であればあるほど、必要な壁量は増えます。また、屋根に瓦など重い材質の建材を使っていれば、それを支えるためにより多くの壁量が必要となります。

地震に対する必要壁量だけでなく、風に対する圧力に耐えられる壁量かどうかを計算します。風圧力に対する必要壁量は、各階の床から1.35m以下の部分を除いた面積(=見付面積)をもとに計算されます。

この見付面積が大きくなればなるほど、風圧に耐える力が必要となってきます。

住宅は立地や広さ、間取りによって壁量や壁の配置が1棟1棟異なります。そのため、設計された住宅の壁が必要な壁量を満たしているかどうかを確認します。

壁量が必要量を満たしていたとしても、バランスよく配置されていないと構造上弱くなってしまいます。たとえば地震による揺れの向きによっては、建物にかかる負荷が偏り、ねじれが生じて倒壊リスクが高まってしまいますから、バランスよく耐力壁がレイアウトされているかも大切になってくるのです。

地震に強い家の秘訣は「耐力壁」にあり!種類と性能・配置方法に迫る

壁量計算において、壁の配置のバランスをチェックする方法の一つが平面四分割法です。平面四分割法とは、建物を縦と横に2分割した、合計4つのエリアごとに耐力壁がしっかりと配置されているかを確認する方法です。

平面四分割法を用いることで、耐力壁の配置が偏ることを防ぎます。これによって、地震の揺れで建物がねじれるリスクが少なくなるのです。

たとえば、L字型や凹凸のある形の住宅の場合、どうしても耐力壁の配置が偏ってしまいがちです。中庭を作ったり、外部からの視線を避けたりするためにL字型やコの字型のような形の建物を作るケースもあるため、平面四分割法による検証は重要です。

構造計算を行わず、壁量計算のみで家を建てることにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?結論から言えば、建物の強さをしっかりと確保したいのであれば、壁量計算ではなく構造計算をした方が安心です。というのも、壁量計算で基準をクリアしていたとしても、構造計算をしてみると、実際は壁量計算で算出された強さに遥かに及ばないケースが少なくありません。

こうした事実も念頭におきながら、壁量計算のメリットとデメリットを一緒に見ていきましょう。

壁量計算のメリットは、構造計算と比べてシンプルであることから手間とコストが少なく済む点にあります。

たとえば、設計段階で考えなければいけないのは必要な壁の強度と配置のみです。そのため、構造計算のように専門的な技術やシミュレーションを必要としません。

構造計算の場合は、住宅を設計する設計士とは別に、構造計算専門の設計士に依頼することがほとんどです。

構造計算を依頼する費用分、家づくりの費用が節約できる点が大きなメリットと言えるでしょう。

壁量計算だけでは、地震による倒壊リスクや建物の変形リスクを完全には評価できません。いくら強い壁を必要な量を配置していたとしても、梁や柱にかかる力は計算できないのです。

そのため、部材の強度や接合部にかかる力、構造全体のバランスは確認できないことからも安全性を確認するという点では課題が残ってしまいます。また、家を建てる際に長期優良住宅の認定を取得したい場合には、構造計算が必要になってきます。

壁量計算のように、建物の安全性を検証する方法として用いられている構造計算。

実際に壁量計算と構造計算とはどんな点が違うのでしょうか?壁量計算よりも構造計算の方が確実だと言われる理由も含めて、詳しく解説しましょう。

構造計算には次の3つの種類があります。

・仕様規定(壁量計算を含む)

・性能表示計算

・許容応力度計算

壁量計算も含む「仕様規定」は、ここまでお話ししてきたように家を建てるときに最低限の安全性を確保するために行われる計算です。

一方で、性能表示計算は家の耐震性や性能を数値で表すことで建物の強さや安全性を明確にすることを目的として行われます。性能表示計算では、柱や梁などの部材の強さも計算します。これによって、耐震等級2や耐震等級3といった高い耐震性能を確保できます。長期優良住宅の認定を受けるためには、性能表示計算が必要です。

構造計算の中でもっとも詳細に安全性を検証・確認するのが、許容応力度計算です。許容応力度計算では、部材ごとにどれだけの力がかかると壊れるのか・壊れないかを計算します。部材の強さを一つずつ細かく計算する許容応力度計算は高層ビルなどで必ず行われている計算方法です。

3種類も構造計算があると「どの計算方法にすればいいのか」と迷ってしまうこともあるでしょう。

建物の大きさや構造の複雑さ、どの程度安心を求めるかによっておすすめの構造計算の方法は変わってきます。ですが、マイホームの強さは、家族の命を守るためには大切な要素です。

「安全性をしっかりと確保したい」と考えるなら、許容応力度計算による家づくりがおすすめです。

建築基準法の「4号特例」によって、今まで2階建以下の木造住宅では、ほとんどのケースで免除されていた構造審査が、2025年の建築基準法改正により対象範囲が拡大されています。

| 改正前 | 改正後 |

| 四号建築物→構造審査不要 ・木造二階建て ・木造平屋 |

新二号建築物→構造審査対象 ・木造二階建て ・木造平屋(延べ床面積200㎡超) |

| 新三号建築物→構造審査不要 ・木造平屋(延べ床面積200㎡以下) |

具体的には、これまで構造計算が免除されていた木造二階建てや延べ床面積200㎡を超える木造平屋建ての建築物が「新二号建築物」に。新二号建築物では、建築確認申請をする際に、構造図書をしなければならなくなりました。

これまで構造計算が免除されていた建物でも、設計者の責任や構造のチェックが求められるようになる点は、住宅業界でも大きな変化として受け止められています。

4号建築物廃止で住宅の安全性はどう変わる?地震に強い家の選び方

これから家を建てる施主の立場から見れば、より安心な家づくりが担保されることになるという喜ばしい変化でもある反面、費用や時間が今まで以上にかかることも想定されます。

壁量計算ではなく、構造計算をした家づくりがこれからのスタンダードになっていく流れは、2025年の建築基準法改正からも読み取れます。

だからこそ、法改正前から構造計算をしっかりと行ってきたノウハウのあるハウスメーカーや工務店を選ぶ方が安心と言えるでしょう。

SE構法は、これまで全ての家で構造計算を実施することを前提にした家づくりをしています。

SE構法では、許容応力度計算を用いた構造計算による家づくりを全棟で実施しています。

構造計算では地震や風の力に耐えられるかだけでなく、大きく力が加わったときに建物が大きく変形しないかや、平面的に見てバランスが良い構造になっているのか、上下階のバランスが良いかなどを詳しく確認しています。

SE構法の住まいの強さを追求する取り組みがどの程度住まいの安全性を担保しているかは、その実績からも明らかです。

数々の大地震が発生してきた日本において、SE構法は1997年の販売開始以来、地震による全壊ゼロという実績を誇っています。いつ起きるかわからない大地震。だからこそ、もしもに備えた家づくりができるのです。

大切な家族の命を守るための家づくりを考えるなら、壁量計算だけでは不安が残ってしまいます。2025年の建築基準法改正でも、これまで簡易的な壁量計算で済んでいた住宅でも構造計算が求められるケースが増えていることからも、これからの家づくりは、確かな計算による安全性の確保が必須です。

SE構法は全棟で構造計算を実施してきた実績と長年のノウハウがしっかりと蓄積されています。これから家を建てるなら、ぜひSE構法も検討してみてはいかがでしょうか。

SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。

株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

を同時に実現できる構法です。

(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)